「えっ、これが卵?まさかこんなところに…」と、初めて鈴虫を飼った年の秋、私は小さな驚きと感動を同時に味わいました。

ケースのすみにそっと指を入れると、ほんのわずかに湿った感触と一緒に、思いがけず卵のようなものが指先に触れたのです。

そのときのドキドキは今でも忘れられません。

夏の夜に響く鈴虫の音色は、ただ風流なだけではありません。

あの涼しげな鳴き声の裏には、命をつなぐための営みが静かに行われているんです。

けれども、いざ鈴虫を育ててみると「卵ってどこにあるの?」「本当に産んでるの?」と疑問だらけになってしまいますよね。

私も最初は、ただ見ているだけでは何もわからず、不安と期待の間を行ったり来たりしていました。

この記事では、そんな「見えない命」を感じながらも戸惑っているあなたに向けて、鈴虫の産卵のタイミングや卵の見つけ方。

そして卵の正しい取り扱い方まで、やさしく丁寧にお伝えしていきます。

小さな卵一つひとつに未来が詰まっていると気づいたとき、飼育がただの観賞ではなく、大切な命を預かる行為なのだと自然と感じられるようになるはずです。

命と向き合うからこそ、私たちはほんの少しだけ優しくなれる。

そんな時間を、あなたにも味わってもらえたらと思います。

鈴虫の産卵の基礎知識

産卵はいつ?時期とタイミング

鈴虫が産卵する時期は、だいたい夏の終わりから秋にかけて。

とくに気温が25℃前後に落ち着いてくる8月下旬から9月中旬ごろが、最も活発な産卵シーズンです。

このころになると、オスとメスが交尾を終え、メスは産卵に集中するようになります。

「そろそろ卵を産んでいるかも」と思ったら、まずはケース内の湿度やマットの様子に目を向けてみてください。

見た目にはあまり変化がなくても、土の中では確実に命の準備が進んでいるかもしれません。

私も初めての飼育のときは、何度もケースを覗き込んでは「本当に産んでるのかな」と不安になる日々を過ごしました。

でも、そうやって待ち続けた数日後、マットをそっとのぞいてみたら、小さな卵がいくつも並んでいたときの感動は、今でも心に残っています。

自然界では、季節の変わり目は命のリレーのタイミングです。

鈴虫たちも、自分の命の限りが見えてくると、次の世代に命をつなぐ準備を始めるんですね。

なんてけなげで、愛おしい存在なのだろうと感じました。

産卵行動のサイン|オス・メスの様子を観察しよう

鈴虫のメスが産卵行動に入ると、ふだんとは少し違う仕草が見られるようになります。

たとえば、マットの上をゆっくり歩き回ったり、しきりにお尻を土の中に差し込むような動きを見せたりします。

この行動が見られたら、それは産卵の合図かもしれません。

メスは卵を一度に大量に産むのではなく、少しずつ、何日もかけて産んでいきます。

そのため、数日間にわたってこのような行動が見られることがあります。

反対に、オスはこの時期になると少し静かになる傾向があります。

鳴き声が少なくなったり、メスの周囲をウロウロするような様子が見られたら、繁殖行動が落ち着いてきたサインとも考えられます。

こうした小さな変化に気づくには、毎日少しの時間でも鈴虫たちを観察することが大切です。

毎日の中に「気づき」があることで、飼育がただの作業ではなく、まるで会話のようなやり取りに感じられるようになります。

私は毎晩、子どもたちと一緒に「今日は鳴いてるね」「土ほじってるね」なんて言いながら観察する時間が、いつの間にか家族の日課になっていました。

産卵しやすい条件を整えよう|温度と湿度の管理ポイント

鈴虫が安心して産卵できるかどうかは、環境づくりにかかっています。

とくに大切なのが、温度と湿度のバランスです。

気温は20~28℃、湿度は70%前後が理想的。

この範囲を超えると、メスが産卵をやめてしまったり、卵が育たなかったりすることがあります。

また、土の状態も重要です。

水分を含みすぎたマットはカビの原因になり、逆に乾燥しすぎた土では卵が傷んでしまいます。

指で土をつまんだときに、軽くまとまるくらいのしっとり感を目安にしてください。

私は、毎朝霧吹きでマットに軽く水を与えるのを習慣にしています。

ただし、水をかけすぎてしまうとすぐに湿度が上がりすぎてしまうので、「ほどほどに」を忘れないように気をつけています。

鈴虫のための「ちょうどよさ」を探るのも、また楽しい時間なんですよね。

メスが産卵できない原因を知っておこう

「なかなか卵を産まない」「産んでいる様子が見られない」と感じる場合には、いくつかの原因が考えられます。

たとえば、マットの湿度が不十分だったり、温度が高すぎたり低すぎたりすると、産卵を控えることがあります。

また、オスとメスのバランスも大切です。

オスが多すぎると、メスが落ち着いて産卵できなくなります。

逆にメスが孤立していたり、交尾がうまくいっていない場合も、産卵にはつながりません。

そして意外と見落としがちなのが、メスの栄養状態です。

飼育中にしっかりと栄養を取らせておくことで、卵の数や質にも影響します。

私の経験では、きゅうりやナスなど水分の多い野菜と、市販の高たんぱくフードを組み合わせて与えるようにすると、産卵の成功率がぐっと上がりました。

産卵環境の整え方

適したケースとマットの選び方

「鈴虫って、どんなケースで飼えばいいの?」という疑問、私も最初はまったくわからなくて、手探りでした。

ペットショップで市販の虫かごを買ってきたものの、なんとなく狭く感じて「これで産卵できるのかな」と心配だったのを覚えています。

鈴虫が落ち着いて産卵できるかどうかは、ケースの広さ・通気性・安全性が大きなポイントになります。

最低でも幅30cm×奥行20cm×高さ20cmほどのスペースは確保したいところです。

特にメスは産卵時に静かで落ち着いた空間を好むため、あまりに狭いとストレスになってしまいます。

通気性が悪いと湿気がこもってカビの原因になったり、逆に乾燥しすぎると卵が傷んでしまいます。

なので、フタはパンチングされた金網タイプか、プラスチックでも空気穴の多いものを選ぶと安心です。

そして最も大事なのが「マットの選び方」です。

産卵用のマットには、ヤシガラ土・腐葉土・赤玉土などがありますが、私のおすすめはヤシガラ系。

柔らかくて水分を適度に保持してくれるので、メスにとっても産卵しやすく、卵の保護にも向いています。

マットの敷き方と深さ|卵が守られる環境を作る

マットをただ敷くだけでは、鈴虫にとって理想の産卵環境とは言えません。

大切なのは、厚みと均一な湿度です。

目安としては5~6cmの厚さがちょうどよく、これより浅いと卵がむき出しになってしまったり、深すぎると見つけづらくなるリスクがあります。

我が家では、ケースの手前半分を少し高く、奥に向かってゆるやかな斜面になるようにマットを敷いています。

こうすると、卵の管理もしやすく、鈴虫も産卵場所を選びやすくなるように感じます。

あくまで主観ですが、飼い主の「ちょっとした工夫」は意外と虫たちにも伝わっているような気がして、そう思うと手をかける時間も愛おしくなってきます。

水分管理と通気性のバランス

産卵環境で最もトラブルが起こりやすいのが「湿度の管理」です。

鈴虫にとって適切な湿度は70%前後ですが、飼育ケース内は密閉空間になりやすく、湿気がこもりすぎるとカビが生えたり、マットが腐ってしまうことも。

霧吹きでの加湿は1日1~2回で十分ですが、マットを触ってみて手にしっとり感が残るくらいを目安にしてください。

私は「土の香りがふわっとするか」を感覚的な目安にしています。

逆に水っぽい匂いがしたら、加湿のしすぎです。

また、フタを閉めっぱなしにせず、時々フタを少し開けたり、金網を使って通気を促すのも大切。

「風が通っているけど、乾燥しない」このバランスが、思った以上に鈴虫の心地よさを左右します。

設置場所の工夫|安心できる“静けさ”をプレゼント

鈴虫の産卵を成功させるには、ケースの中だけでなく置き場所にも気を配りましょう。

テレビの近くや人の出入りが多い部屋、直射日光が当たる場所は避けてください。

特に昼夜の温度差が大きくなりすぎる場所はストレスになります。

私のおすすめは、北向きの部屋のすみに置くこと。

直射日光が当たらず、昼間も静かで温度が安定しているので、鈴虫たちが落ち着いて過ごすことができます。

ときどき近づいて様子を見ると、メスがマットの中にお尻を差し込んでいたり、オスが近くで静かに佇んでいたりと、ほんの小さな変化にも気づけるようになります。

「場所を変えただけで、鈴虫の動きが落ち着いた気がする」そんな感覚も、飼育においてはとても大切な“気づき”です。

卵の見つけ方と取り扱い

卵の見た目と見分け方

「これって、もしかして卵……?」

初めて鈴虫の卵を見つけたとき、私は正直確信が持てませんでした。

白っぽくて細長くて、でも小さすぎて、ゴミのようにも見える。

けれど、じっと目を凝らして見ていると、その命の“静けさ”が伝わってくるような気がして、不思議と心がふわっと温かくなったんです。

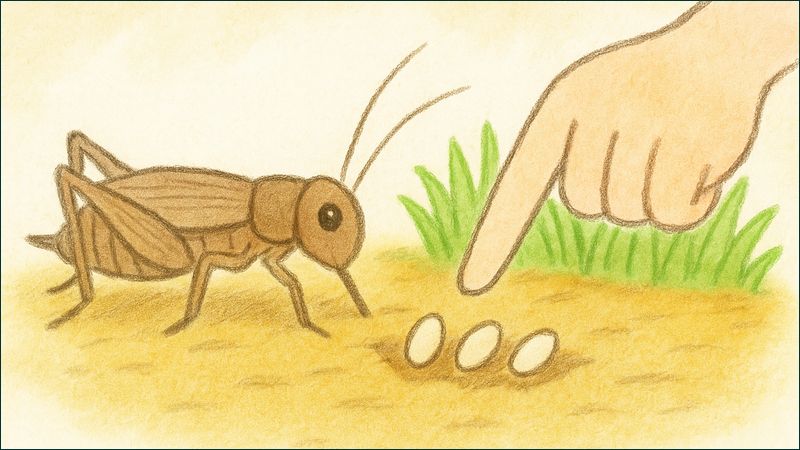

鈴虫の卵は、見た目が非常に小さくて繊細です。

長さは2ミリ前後で、色は白~クリーム色、時間が経つと少し茶色っぽく変化していくこともあります。

画像では大きくしているのでわかりやすいですが、本物は米粒より小さくて、湿った土の中ではとても見つけにくい存在です。

見分けるポイントは、「均一な形をしていて、光に反射するとツヤがある」という点。

指でさわるとコロッとした感触があり、粘土のような質感ではありません。

よく似た見た目のカビや異物と間違えないよう、光を当てて慎重に観察するとよいでしょう。

私自身、最初は何度も卵を見逃してしまいました。

でもあるとき、子どもと一緒にケースのマットをかき分けながら「宝探し」みたいにして探していたら、小さな卵が3つ、仲良く並んでいるのを見つけたんです。

その瞬間、「ああ、本当に命を預かっているんだな」と実感しました。

掘り起こすときの注意点|卵を傷つけないために

卵を見つけたとき、つい「ちゃんとあるかな?」と掘りたくなる気持ちはよくわかります。

私もそうでした。

でも、卵はとてもデリケートで、扱いを間違えると壊れてしまいます。

特に、産卵直後の卵はまだ殻がやわらかく、少しの衝撃でも変形したり、つぶれてしまうことがあります。

マットの中を確認するときは、スプーンや指先で、そっと掘り返すようにしてください。

私は、金属のスプーンよりもプラスチック製のものを使うようにしています。

角がやわらかくて、卵に当たっても傷つきにくいからです。

また、「どこまで掘っていいのか」も悩みどころだと思いますが、表面から2~4cmのあたりに卵が集中していることが多いので、その範囲を中心に探すと効率的です。

掘ったあとは、元のマットをふわっと戻してあげるのも忘れずに。

小さなことかもしれませんが、こうした気づかいが命を守ることにつながります。

そして大切なのは、「全部見つけようとしないこと」。

卵はあくまで静かに育つもの。

気になっても、毎日のように掘り返すのはやめてあげてください。

私は「一度見つけたら、あとは静かに見守る」をモットーにしています。

見つけた卵の管理方法|乾燥・カビ対策と保管場所

「卵を見つけたあと、どうすればいいの?」とよく聞かれます。

私も最初は同じように迷いました。

でも、いくつかのポイントを押さえるだけで、卵の管理はぐっとやさしくなります。

まず、卵は基本的にマットに埋めたまま育てるのが理想です。

無理に別容器に移すと乾燥や衝撃で傷んでしまうことがあるため、ケースの中でそっとしておくのが安全です。

ただし、親虫をそのままにしておくと、卵を踏んだり掘り返したりすることがあるため、産卵が終わったら成虫は別のケースに移すのがベストです。

もし卵を別に保管したい場合は、通気性のあるプラ容器にマットごと優しく移すようにしてください。

ふたは完全に閉めず、呼吸ができるように空気穴をあけたり、ふたの代わりに通気性の高いメッシュ素材を使ったりするのが理想的です。

カビの発生を防ぐためには、水を与えすぎないことが重要です。

見た目が乾いているように見えても、マットの内部には意外と水分が残っているもの。

表面がしっとりしていれば、過度な加湿は不要です。

私は、加湿よりも「風通しの良さ」を優先するようにしています。

また、卵は高温や直射日光に弱いので、保管場所は15~20℃程度の暗くて静かな場所を選びましょう。

私の場合、玄関の下駄箱のすみに容器を置いて冬越しさせています。

室内でも日当たりの少ない棚の奥などは意外と安定した温度が保たれます。

卵を通して感じる「命のリズム」

最後にお伝えしたいのは、「卵を見つける」ということが、ただの飼育作業ではないということです。

小さな命が静かに息づいていることに気づいたとき、きっとあなたの中にも、何か温かいものが生まれるはずです。

私自身、鈴虫の卵を見つけた経験を通して、「命ってこんなに静かで、でも力強いんだ」と感じました。

あの小さな卵が、数ヶ月後には羽を震わせて鳴く成虫になるなんて、自然って本当にすごい。

観察する目をもつことで、命に対するまなざしもやさしくなる。

そんなふうに感じてもらえたら、この小さな体験が、きっとあなたの中で大きな意味を持つものになるはずです。

産卵トラブルの原因と対処法

産卵しない原因|栄養不足・環境不良・個体差

「どうしてうちの鈴虫、卵を産んでくれないんだろう…」

そんな不安や焦りに包まれた気持ち、私にもよくわかります。

毎日世話をして、ケースの中も整えて、鳴き声も元気そうなのに、肝心の卵が一向に見つからない。

そんなときほど「何か間違ってるのかな」と自分を責めてしまいそうになりますよね。

でも安心してください。

産卵がうまくいかないときには、いくつかの「よくある原因」があります。

まず第一に考えられるのが栄養不足です。

鈴虫のメスは卵をつくるのに多くのエネルギーを必要とします。

野菜だけでは栄養が足りず、市販の専用フードや煮干しなどのたんぱく源を取り入れることで、産卵の兆候が出てくることもあります。

次に多いのが飼育環境の不備です。

温度や湿度が適していなかったり、マットが乾燥していると、メスは「ここでは産めない」と判断してしまうのです。

また、土が固すぎたり浅すぎたりして、物理的に産卵しにくい状態になっているケースもあります。

そしてもう一つ、大きく見落とされがちなのが個体差です。

生きものには性格も体力も個性があります。

ある個体は旺盛に産卵するのに、別の個体は同じ条件でもまったく産まないことも。

これは決して飼い主のせいではなく、命のリズムがそれぞれ違うからこそ起こる、自然なことなんです。

卵がカビてしまったときの対処法

がんばって見つけた卵が、数日後に白く濁ってしまったり、ふわっとしたカビに覆われていたときのショックは、言葉にできないほど大きなものです。

私も一度、十数個の卵が全部カビてしまったときは、その場にしゃがみこんでしまいました。

せっかく命を守りたかったのに、逆に失わせてしまったような気がして、胸がつまるような思いでした。

カビの原因は、ほとんどの場合過度な湿気と通気不足です。

卵は適度な水分が必要ですが、密閉された空間ではすぐにカビが繁殖します。

ふた付きの容器で管理している場合は、毎日数分でもふたを開けて空気を入れ替えるだけでも効果があります。

また、マットの種類や状態も重要です。

ヤシガラ系マットなど、通気性が高くて水分を適度に保持する素材を使うと、カビのリスクを減らすことができます。

私はマットの表面にカビが発生しないか毎日チェックするようにして、少しでも異変を感じたら、乾いたスプーンでそっと取り除くようにしています。

カビが広がってしまった場合は、卵を取り出して新しいマットに移すという手段もありますが、移動時のダメージもあるため、できれば最初から「カビさせない環境づくり」を心がけることが何より大切です。

共食いや掘り返し対策|親虫の管理方法

もう一つ気をつけたいのが、「せっかく産んだ卵が他の鈴虫に踏まれてしまう」「掘り返されてダメになってしまった」というケースです。

特に、同じケースにオスが多く残っていると、メスが産んだ場所を荒らしてしまうことがあります。

実は、鈴虫は場合によって共食いや卵の捕食行動を起こすことがあるんです。

そんな残酷なこと…と思うかもしれませんが、これは自然界では珍しいことではありません。

ただ、飼育環境ではしっかり対策することができます。

産卵が終わったと感じたら、親虫は別のケースに移すのがベストです。

とくにメスが弱ってきていたら、産卵もひと段落している可能性が高いため、そのタイミングを見逃さないことが大切です。

また、マットの表面にエサを直接置かないようにするのも、卵を守るポイントです。

エサを探してマットを掘るうちに、卵が傷ついてしまうことがあるからです。

エサ皿を使って、マットとは別の場所でエサを与えるようにすると、卵を守ることにつながります。

まとめ|小さな卵に宿るいのちの可能性を信じて

鈴虫の産卵や卵の管理は、ただの「飼育」という言葉では片づけられないほど、深く繊細な体験です。

目には見えないけれど、静かに育っている命。

その存在に気づいたとき、人はきっと、少しだけ優しくなれるのだと思います。

私自身、最初は手探りで不安ばかりだったけれど、卵を見つけた瞬間、「命ってこんなにも静かで力強いんだ」と心が震えるような感動を覚えました。

大切なのは、完璧を目指すことではありません。

湿度の管理に戸惑ったり、卵が見つからなかったり、カビが生えて落ち込んだり。

そんな失敗や遠回りこそが、命と向き合う過程なのだと今では感じています。

飼い主のひとつひとつの観察や手入れ、そして“見守る姿勢”が、鈴虫のいのちを支える大切な営みになるのです。

小さな卵の中に、未来の音色が眠っています。

その音色は、あなたの優しさや気づかい、そして時間の積み重ねに応えるように、ある日ふと響きはじめるはずです。

来年の夏、その音がまたあなたのそばで聞こえるように。

今日のひと手間が、その日のよろこびへとつながっていきますように。

どうか焦らず、あなたのペースで、大切な命と向き合ってみてください。