「ねぇママ、カメってさわってもいいの?」

息子が幼稚園の帰り道にポツリと聞いたその一言。

それは、わが家に小さな命を迎えるきっかけになった出来事でした。

そのときの私は、動物に詳しいわけでもなく、どちらかといえば慎重派。

生き物を飼うなんて、ハードルが高すぎると思っていたんです。

でも、あの素朴な質問にドキッとしました。

子どもが興味を持ったその瞬間を、どうか大切にしたい。

その気持ちだけで、ホームセンターの爬虫類コーナーに足を運んでしまいました。

とはいえ、最初は不安だらけでした。

「子どもが触っても大丈夫?」「病気とかうつらない?」「ケガしたらどうしよう…?」

私自身がド素人だったからこそ、ネットで調べたり、専門家の話を聞いたり、失敗もたくさんしました。

それでも、毎日カメと過ごすうちに、少しずつリズムができていって、

今では息子が「カメくん、今日もごはんいっぱい食べたよね!」なんて話しかける姿を見ると、

あのとき一歩踏み出してよかったなぁと心から思います。

この記事では、そんな私のリアルな体験をもとに、

「子どもとリクガメが仲良く、安全に過ごすためのコツや注意点」を、

やさしい気持ちでお伝えしていきたいと思います。

これからリクガメを迎えようか迷っている方にも、すでに飼っているけれど不安な方にも、

「きっと大丈夫」と思ってもらえるような、あたたかい記事になれたらうれしいです。

子どもとリクガメは一緒に飼える?まずは知っておきたい基本知識

リクガメの性格は?攻撃的じゃないから安心?

リクガメって、一言でいえば「のんびり屋さん」。

犬や猫のようにじゃれついたりはしませんが、その分、落ち着いてじっと観察できる魅力があります。

一日のほとんどをのんびり過ごしていて、何時間も同じ場所で目をつぶっていることも。

「動かないけど生きてる?」と心配になるくらい静かなときもあります。

基本的に攻撃的な性格ではないので、そっと見守るように接すれば子どもとも安心して暮らせます。

ただし、急に大きな音を立てたり、いきなり持ち上げたりするとビックリして、シェルターの奥にこもってしまうことも。

かわいいからといって構いすぎるのも、実はストレスになることがあるんです。

「カメはカメのペースがあるんだね」と、子どもが自然に気づけたら、それだけで大きな成長かもしれません。

噛まれることはある?ふれあいのときに起こる事故例

あまり知られていませんが、リクガメも「噛む」ことがあります。

特に、エサと間違えて指をパクリ…なんてこともあるので、油断は禁物。

うちの子が初めてリクガメにエサをあげたとき、「カメくん、ごはんだよ~」とテンション高めで葉っぱを差し出していたら、勢いよく“パクッ”。

指先までかじられて、泣きそうになっていました(私が)…。

幸いケガは軽くすみましたが、それ以来「エサはピンセットであげようね」が合言葉になっています。

ピンセットなら、子どもも怖がらずに安全にあげられるし、エサを狙うリクガメの「ぱくっ」とした動きがよく見えて楽しいんです。

こういう小さな失敗の中に、子どもなりの気づきや学びがあるのがまた良いところですね。

感染症(サルモネラ菌など)のリスクはある?

はい、あります。

特に注意したいのが「サルモネラ菌」。

リクガメの体表やフンに付着していることがあり、手を洗わずに口に入れると感染する可能性があります。

でも、これは正しく対策すれば大丈夫。

ふれあった後にしっかり手洗いすれば、心配しすぎる必要はありません。

我が家では「カメさんタイムが終わったら、手をピカピカにしようね」という声かけを習慣にしています。

手洗いを“ルール”ではなく、“おまじない”みたいにすると、子どももすすんでやってくれます。

ちなみに、リクガメとのふれあいを通して、息子の手洗い習慣が格段によくなったのは思わぬ副産物でした◎

こうして、小さな命と関わる中で自然と衛生観念も身についていくのだなぁと実感しています。

年齢別|子どもとリクガメのふれあい方のコツ

未就学児(0~6歳)の場合:見るだけでも十分な体験に

小さな子どもはどうしても「触りたい!」が先に来ますよね。

リクガメのちょこちょこ歩く姿や、のそのそと野菜を食べる姿は、子どもの目にとってはとても魅力的に映るようで、「わぁ、かわいい~!」「さわってもいい?」と興奮気味になることも。

でも、リクガメの健康面や子どもの安全を考えると、「見る」「話しかける」だけでも十分なふれあいなんです。

特に幼児期は、無理に触らせるよりも、動物を“観察する力”や“想像する心”を育てる時期ともいえます。

我が家では、リクガメを観察するのが毎朝のルーティンになっていて、朝ごはんのあとに「今日のカメくん、寝てる?」「あ!今あくびした!」と、まるでニュースの速報みたいに報告してくれます(笑)

子どもなりに、毎日の違いや変化を感じ取ってくれていて、その感性にこちらが驚かされることもあるんです。

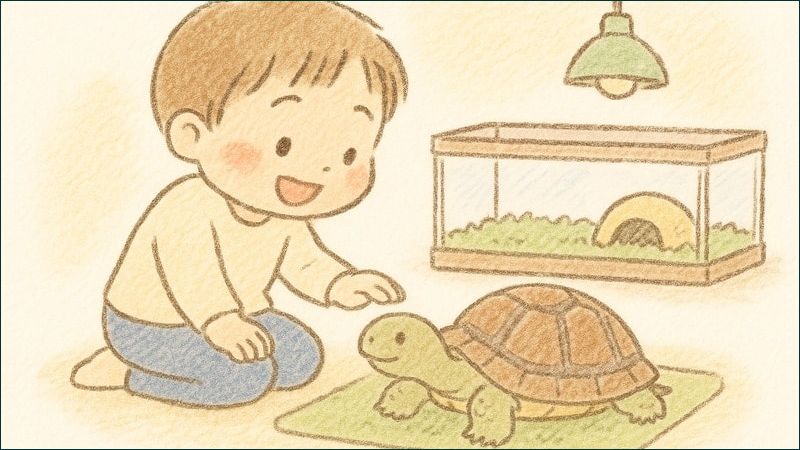

小学生以上なら?エサやりや掃除のお手伝いが◎

少し成長してきたら、エサやりや掃除も任せてみましょう。

「命を育てることの大変さと大切さ」を、実際に体を動かしながら学べるチャンスでもあります。

水を変えたり、フンを片付けたり、エサの準備をしたりと、地味な作業に見えても、子どもにとっては“自分にしかできないお世話”という特別な役割になります。

我が家の小3の息子は、水換え係。

週末になると張り切って手伝ってくれます。

「カメのうんちも、俺がキレイにしてるんだぞ!」とちょっと誇らしげ(笑)

ときどき「今日はやりたくないなぁ…」なんて日もあるけど、そんな気持ちの波もふくめて、命と向き合う経験になると感じています。

無理に触らせない!「ふれあい=仲良し」とは限らない理由

リクガメは、人とベタベタする生き物ではありません。

犬のように一緒に走ったり、猫のように膝に乗って甘えてくることはありません。

でもだからこそ、リクガメとの“適度な距離感”を保ちながら、相手のペースを尊重することが、子どもにとってもとても大切な学びになるのです。

ふれあうこと=仲良し、とは限りません。

静かに見守ること、そっと声をかけること、それだって立派なふれあい。

子どもにも「無理に触らなくても、見てるだけでカメくん嬉しいと思うよ」と伝えておくと、不思議と“触りたい気持ち”が落ち着いて、自然にやさしく接するようになります。

そしていつか、自分からそっと近づいて「今日はカメくん、元気ないね。

大丈夫かな?」なんてつぶやく姿を見たとき、リクガメを通して育まれたやさしい心に、親としてじんわり胸が熱くなったりもします。

子どもがリクガメに触れるときの注意点

ふれあい前と後は必ず手洗いを!感染症対策の基本

リクガメに触ったあとは、必ず手洗い!これは、ふれあいルールの中で一番大事なポイントです。

特に小さな子どもは、リクガメを触った手でそのままお菓子をつまんだり、口元をこすったりしがち。

だからこそ、ふれあいの前後に「てあらいタイム」をきちんと設けて、習慣化することが大切です。

「手を洗うのはカメさんと仲良くするおまじないだよ」と伝えると、子どもも素直に楽しく手洗いしてくれます。

泡でモコモコにして「カメさんバリアを作ろう!」なんて遊び感覚にすると、より自然に習慣になっていきますよ。

また、手を洗った後には「ありがとう、カメさんも気持ちよかったって言ってるよ」と一言添えるだけで、子どもの心に“思いやり”が育ちます。

甲羅に乗る・ひっくり返すなどのNG行動を防ぐには?

子どもって、ついカメの上に乗ってみたくなっちゃうんですよね…(うちも経験ありです)。

でもこれは絶対にNG!

リクガメにとっては、甲羅をひっくり返されるのも大きなストレス。

しかも、背中を地面につけたまま自力で起き上がれない種類も多く、放っておくと命に関わることもあるんです。

とはいえ、子どもに「ダメ!」と頭ごなしに言ってしまうと、リクガメとのふれあい自体が怖いものになってしまうことも。

「カメさんは背中を上にされると、世界がぐるぐる回って気持ち悪くなっちゃうんだって」

ちょっとユーモラスに、でもしっかり意味が伝わるように説明してあげるのがコツです。

我が家では、リクガメをぬいぐるみで例えて「ぬいぐるみさんだったらどう?背中に乗られたら苦しいよね」と想像力を働かせる声かけをしています。

ケガやストレスを避けるための「大人の見守り」の役割

子どもとリクガメのふれあいは、とてもステキな時間。

でもそこには大人のサポートが欠かせません。

近くでやさしく見守りながら、「いいね、それやさしいね」と声をかけてあげることで、自然とふれあいの質も高まっていきます。

とくに、初めてふれあうときや、子どもがテンション高めなときは要注意。

「お世話係」になった気分で張り切るあまり、リクガメにとっては“ちょっとしんどい時間”になってしまうこともあるからです。

そんなときこそ、大人の役目。

「カメくん、ちょっと休憩したいって言ってるかもね」

「そろそろカメくんのお昼寝タイムかな」

と、やんわりストップをかけつつ、子どもの気持ちもくじかない声かけを意識しています。

リクガメとのふれあいは、子どもだけの体験じゃなく、大人にとっても“子どもの心に寄り添う”ための大切な時間。

だからこそ、見守る側もゆったりとした気持ちで向き合えると、お互いにとって心地よい関係が築けるのだと思います。

安全にふれあうための工夫とおすすめアイテム

リクガメと遊べるスペースづくりのアイデア

段ボールやすのこを使って簡易サークルを作るのもおすすめ。

子どもと一緒に「ここはカメさんのおうちだよ」と話しながら作れば、自然とルールも守れるようになります。

この“カメハウス”づくりは、実は遊びながら自然と空間の使い方や安全への意識が身につく優れた方法なんです。

「ここにはおもちゃを置かない」「この線から先はカメのスペースだよ」など、子ども自身に考えさせるきっかけにもなります。

スペースに布を敷いて居心地を良くしたり、お気に入りの石や隠れ家を設置したりするのも楽しい作業。

親子でDIY気分を楽しめるので、休日の共同作業にもぴったりです。

触れ合い用のスモールグッズ・アイテム紹介

- ピンセット(エサやり用)

- ノンアルコールの除菌シート(手指用)

- 観察用の虫眼鏡やミニ双眼鏡

- ちいさなメモ帳や絵カード(リクガメの観察用)

特に虫眼鏡や双眼鏡で甲羅や足をじっくり観察するのは、子どもにとってはまるで“小さな探検”。

「この模様、昨日とちょっと違う?」「あ、こっちの足だけ少し色が濃いかも」など、小さな発見がどんどん出てきます。

除菌シートもかわいいケースに入れて「ママだけじゃなくて、ぼくもお世話できるよ!」という気持ちを育てるツールに。

子どもと一緒に「リクガメ観察ノート」をつけてみよう!

「今日のリクガメはなにしてた?」を一言書くだけでOK!子どもの視点で書かれた観察日記は、読み返すだけで宝物になります。

「ごはんを食べてた」「昼寝してた」そんな短い一文でも、続けていくと愛着がどんどん深まります。

うちでは、観察ノートに絵を描くことも取り入れていて、「今日はカメくんがくるっと回ったのを描いたよ!」と、嬉しそうにページをめくる姿に、親の私もじんわり。

気がつけば、そのノートは小さな日記帳になっていて、家族みんなの癒しにさえなっていたりします。

観察の中で「今日はあまり動かなかった」「エサを残してた」なんて変化にも気づけるようになるので、体調のサインにも早く気づけるようになるというメリットも。

“遊び”と“観察”が自然に混ざるこの習慣、ぜひ取り入れてみてくださいね。

リクガメとのふれあいで育まれる子どもの心

生き物を通じて「命の大切さ」や「思いやり」を学ぶ

リクガメと暮らすことで、子どもは「自分以外の誰か」に思いを寄せる力を育てていきます。

「カメくん、寒くないかな?」「お腹すいてないかな?」そんな気づきのひとつひとつが、やさしい心の芽になっていくのだと思います。

そしてこの“想像する力”は、他人への共感や気づかいにつながっていきます。

たとえば、息子が「今日は寒いから、カメくんにお布団かけてあげよう」と言い出したとき、その発想に驚かされつつも、ほっこりしました。

命あるものを前にすると、自然と子どもは「自分のことだけじゃない世界」に目を向けられるようになるのですね。

お世話を通して責任感も芽生える!

自分がごはんをあげた日には、「今日は俺が育てた!」みたいな顔をしている息子(笑)

- ごはんの準備

- 水換え

- うんち掃除

「自分がやらなきゃ」という気持ちが芽生えることが、何よりの成長だと感じます。

特に低学年の頃は、「面倒くさい」「やりたくない」という波もありましたが、

そのたびに「生きているカメくんは、待ってるよ」「昨日よりも大きくなったかもね」と声をかけることで、

少しずつ“続ける責任”を自分の中で育てていっているように見えました。

毎日の中で小さな積み重ねが、心の土台になっていくんだなとしみじみ思います。

ふれあいがうまくいかなくても、失敗は大切な成長の一歩

ときには「噛まれちゃった」「うんち踏んじゃった」なんてこともあります。

でも、それもふくめて貴重な経験!

うまくいかないことがあったとき、「どうしてそうなったのか」「次はどうしたらいいか」を、

子どもと一緒に考えていく時間は、実は何よりも豊かな学びのチャンスです。

我が家では、噛まれた日の夜に「今日はカメくん、お腹すいてて急いでたのかもね」「今度はもうちょっと静かにあげてみようか」と話し合いました。

そういうやりとりを通して、「命を大切にするってどういうこと?」を少しずつ言葉と感覚の両方で理解していくように感じます。

ふれあいがスムーズにいかない日も、怒らず焦らず、「その時間さえも宝物」と思えるようになると、親としての視点も少し変わってきますね。

まとめ

リクガメは、子どもにとって“友達”にも“先生”にもなれる存在です。

毎日一緒に過ごす中で、

「今日のカメくんはのんびりだね」

「昨日よりちょっとだけ元気そう!」

そんな気づきが増えていき、まるで言葉のいらない会話をしているような感覚になる瞬間もあります。

ふれあいの中には、笑いもあれば、びっくりもあるし、ときには涙だってあるかもしれません。

お世話をさぼってしまって「カメくん、ごめんね」とつぶやく日もあれば、名前を呼んだら近寄ってきて「わぁ、わかってるのかな?」と嬉しくなる日も。

その一つひとつの出来事が、子どもの心の奥に小さな感情の種をまいてくれているように思います。

そして、その種はやがて「思いやり」や「責任感」といった芽を出して。

親である私たちが気づかぬうちに、大切な人へのまなざしや、小さな命に対するまっすぐな気持ちを育ててくれるのです。

子どもとリクガメ、どちらも笑顔で過ごせるように。

そして、あなたの家庭にも、やさしいふれあいの時間がたくさん広がっていきますように。

この記事が、あなたのリクガメライフのやさしいヒントになれば心からうれしいです。

最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました。