鈴虫の飼育を始めた頃、私は「餌やりなんて毎日適当にしていればいいんじゃないの?」なんて軽く考えていました。

でも実際に育ててみると、その小さな命を守るのが想像以上に繊細で、驚きと反省の連続でした。

朝見たら餌がしなびていたり、逆に餌を入れすぎてカビが生えてしまったり。

そんな小さな失敗が、鈴虫の体調をじわじわと奪っていたんだと気づいたとき、胸がぎゅっと苦しくなったんです。

命あるものと向き合うって、こういうことなんだなって。

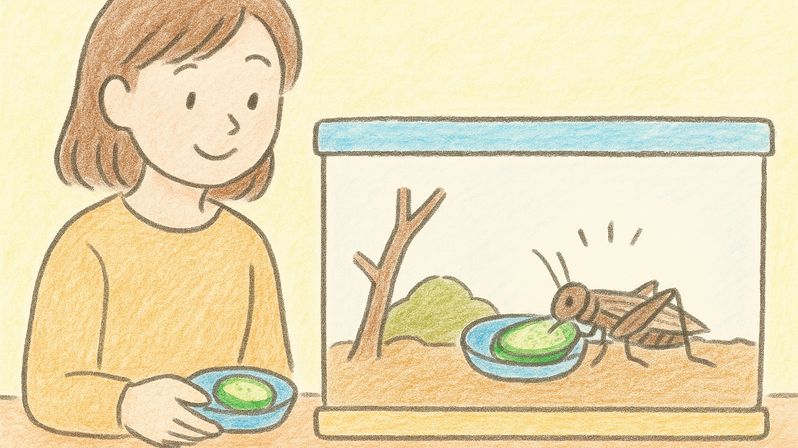

この記事では、鈴虫の健康を守り、できるだけ長く一緒に過ごすための「餌やりの頻度とタイミング」について、私自身の経験も交えながらお伝えしていきます。

かわいい鳴き声を聞くたびに、「今日もちゃんと元気でいてくれてよかった」と思えるような毎日を目指して、失敗しない餌やりのコツを、一緒に学んでいきましょう。

あなたと鈴虫の暮らしが、やさしい時間で満たされますように。

鈴虫の餌やりが寿命に影響する理由

鈴虫の小さな命を預かる上で、「餌の与え方」は想像以上に大切な要素です。

餌やりの頻度やタイミング、与える量を間違えてしまうと、命に関わるような事態を引き起こすこともあります。

「昨日まで元気だったのに、今朝見たら動かなくなっていた」という声を聞くことも少なくありませんが、その裏には見落とされがちな餌や環境の影響が潜んでいることが多いのです。

とくに鈴虫は体が小さく、環境の変化やストレスにとても敏感です。

だからこそ、飼育者が「どんな餌を、どのタイミングで、どのくらい与えるか」を意識してあげることが、健康寿命を延ばすカギになります。

ここでは餌の与え方が寿命にどう関わっているのかを、具体的に掘り下げてご紹介します。

与えすぎや不足が健康に与えるリスク

鈴虫にとって「食べること」は、体を作るだけでなく、活動のエネルギーを補う大切な行為です。

しかし、小さな体に対して多すぎる量の餌を与えてしまうと、食べ残しがケース内に残りやすくなり、湿気や高温によってすぐに傷んでしまいます。

その結果、土の中やマットにカビが発生し、空気中の雑菌が増え、鈴虫の呼吸器や体表に悪影響を及ぼす恐れがあります。

一方で、餌が足りなければ栄養が不足し、体力が落ちたり、免疫力が下がったりします。

特にオスは鳴くことで多くのエネルギーを消耗するため、十分な餌が確保できないと短命になる可能性が高くなります。

つまり、餌の与え方ひとつで「体力の回復」や「病気への抵抗力」まで左右されてしまうのです。

餌の質と保存状態が命を左右する

「どんな餌を選ぶか」も非常に重要です。

新鮮な野菜を与えるつもりでも、時間が経った野菜や冷蔵庫から出してすぐの冷たい状態で与えると、鈴虫の体に負担がかかることがあります。

冷えた餌を食べることで体温が奪われたり、内臓にダメージを与えてしまったりするリスクもあります。

また、湿度の高い時期には餌が腐敗しやすく、わずかな異臭や酸化した匂いでも鈴虫にとってはストレスとなり、食欲が落ちる原因になります。

人間には気づきにくい変化でも、鈴虫の体には大きな影響が出るのです。

食べ残しによるカビや病気の危険性

餌の食べ残しは、土やマットの上に放置されることで雑菌やカビの温床になります。

特にきゅうりやナスなど水分を多く含む野菜は、傷みが早いため注意が必要です。

見た目にはまだきれいでも、内側では腐敗が進んでいたり、目に見えない菌が繁殖していることもあります。

そうした環境が続くと、鈴虫が餌を食べる場所そのものが“不衛生な空間”になり、足の付け根やお腹に細菌が付着するリスクが高まります。

結果として、脚の脱落や羽のトラブル、体の黒ずみなど、命に関わる症状を引き起こすこともあるのです。

適切な餌やりが長生きにつながるメカニズム

鈴虫の寿命は一般的に3~4ヶ月ほどといわれていますが、丁寧な管理をすれば、自然よりも少し長く生きる子もいます。

特に“毎日決まったタイミングで、適量の新鮮な餌を与えられているか”は、飼育下での寿命を左右する大きな要因のひとつです。

私自身、毎日同じ時間に餌を交換するようになってから、鈴虫たちの鳴き声の安定感が変わったと感じています。

リズムある生活は、動物にとって安心感にもつながるようで、警戒心も和らぎ、餌を食べる姿がどこか嬉しそうに見えるんです。

また、毎日餌を入れ替えることで、観察の時間も自然と増えます。

体調の変化や食欲の有無に気づきやすくなり、早期の体調異変にも対応しやすくなります。

これは「予防的飼育」として、YMYL的な安全対策の観点からも非常に重要です。

餌の管理は命を守る“環境づくり”の第一歩

鈴虫にとっての餌やりは、単なる“食事の時間”ではありません。

命を支える“環境づくり”の要でもあります。

餌の状態ひとつ、与えるタイミングひとつが、命を支える手段になるからこそ、私たち飼育者の「気づく力」「整える力」が求められます。

「ちゃんと食べてくれてるかな」

「今日の元気はどうかな」

そんな小さな問いかけを毎日重ねることが、鈴虫との信頼関係にもつながっていくのだと思います。

餌やりは、命に寄り添う優しい行動のひとつなんですね。

鈴虫の餌やり頻度|目安はどのくらい?

鈴虫の餌やりについて「毎日必要なの?」「一度にたくさんあげてもいいのかな?」と悩んでいる方はとても多いです。

特に初めて飼う方にとっては、

- どのくらい食べるのか

- 残っていたらどうすればいいのか

私も最初は手探りで、朝晩2回餌を入れては傷ませてしまったり、少なすぎて全然足りなかったりと、何度も試行錯誤を重ねました。

ここでは、鈴虫の“体と習性に合った”適切な餌やり頻度について、具体的に解説していきます。

毎日無理なく続けられて、しかも鈴虫が健康に過ごせるちょうどよいペースを一緒に探っていきましょう。

基本は1日1回が目安|夕方に与えるのが理想

鈴虫の餌やりは「1日1回」が基本です。

無理に朝晩2回あげる必要はありませんし、多すぎると食べ残しや腐敗の原因になります。

理想的なタイミングは、彼らが活動を始める夕方~夜にかけて。

だいたい17時~20時ごろを目安に与えると、ちょうど良いタイミングで食べてくれます。

鈴虫は夜行性のため、昼間に餌を与えてもすぐには食べず、餌が傷んでしまうリスクがあります。

夕方に与えれば、鮮度が保たれた状態で夜の食事タイムを迎えられるのでおすすめです。

与える量は「残さない程度」|1匹あたりの目安量

量の目安としては、1匹につき直径1cm程度の野菜か、専用フードをひとつまみほどが適量とされています。

複数飼育している場合は、匹数×1cmを目安に、少なめからスタートして様子を見るのが良いです。

私も最初は「たくさんあったほうが安心」と思って山盛りにしてしまい、翌朝にはぐちゃぐちゃに崩れた餌がマットに染み出してしまった経験があります。

そのときに「多ければいいわけじゃない」と実感しました。

毎回完食するくらいの量を目安にして、足りなそうであれば少しだけ追加する。

この“微調整のくり返し”が、鈴虫との呼吸を合わせる一歩なのかもしれません。

季節や個体差で食欲が変わることを理解しよう

鈴虫の食欲は、気温や湿度、体の成長段階によって変化します。

特に盛夏から初秋にかけては、活動量も増えて食べる量も多くなる傾向がありますが、気温が下がってくると自然と食欲も落ちていきます。

また、オスは鳴くことで多くのエネルギーを使うため、食欲が安定しない日もありますし、メスは産卵前に食べる量が一時的に増えることもあります。

こうした変化は「個体差」として現れるため、「昨日食べてたのに、今日は全然…」ということもめずらしくありません。

そんなとき、私は「無理に食べさせようとしなくてもいい」と考えるようにしました。

その子なりのリズムがあると信じて、少し様子を見ながら調整することで、結果的に長生きしてくれた子もいます。

幼虫と成虫では餌の量と扱い方が違う

幼虫のうちはまだ体が小さく、食べる力も弱いため、野菜は薄くスライスするか、すりおろして与えるのが安心です。

また、口に入らないサイズの餌や硬すぎるものは避けましょう。

一方、成虫になると、かじる力がしっかりしてくるので、ある程度の大きさの餌でも問題ありません。

ただし、食べやすいようにカットしたり、乾燥しすぎないよう湿らせてあげる工夫は必要です。

うちの子どもが観察日記をつけていたときも「小さいときは少しずつ、大きくなったらたくさん食べるようになったよ」と書いていて。

そんな変化に気づくのも飼育の楽しさだなあと感じました。

食べ残しのチェックは毎日の習慣に

餌やりと同じくらい大切なのが「残った餌の確認」です。

鈴虫の飼育ケースは密閉されがちなので、食べ残しがあるとすぐに湿気がこもってしまいます。

とくに夏場は腐敗が進みやすく、カビの発生リスクも高まります。

私自身、食べ残しを放置してしまってケース内に白いふわふわしたものが広がっていたときは、本当に後悔しました。

せっかく頑張って育てていたのに、環境を悪化させてしまったことで弱らせてしまったのです。

だからこそ、餌やりと「お掃除」をセットにして考えることが、健康管理に欠かせないポイントだと思います。

餌やりのタイミング|最適な時間帯とは

鈴虫は夜行性の生きもの。

昼間はじっと静かにしているのに、夕方になると急に動き出して、あの美しい音色で鳴き始めます。

そんな彼らにとって「いつ餌を与えるか」は、健康や生活リズムに大きな影響を与える大切な要素です。

私も最初の頃は「朝に餌を入れておけば、夜には食べてるだろう」と思っていたのですが、結果的に餌が腐ったり乾燥してしまったりして、食べてくれなかったことが多々ありました。

タイミングを見直しただけで、鈴虫の動きや鳴き方が明らかに変わったのを感じたとき、「たったこれだけのことで、こんなに違うんだ」と驚いたのを今でも覚えています。

ここでは、鈴虫の生態に合った最適な餌やりの時間帯について、具体的に解説していきます。

夜行性の鈴虫は「夕方以降」に活動を始める

鈴虫は昼間の時間帯、特に日差しが強い時間はあまり動きません。

彼らが本格的に動き出すのは、夕方から夜にかけて。

太陽が沈みかけるころになると、そっと餌の場所に近づき、かじり始めたり、水分をとったりと、活動が一気に活発になります。

この生活リズムに合わせるように、餌を与えるベストな時間は「夕方17時~20時ごろ」が理想です。

活動を始める前に新鮮な餌があると、ストレスなく食事ができ、夜の過ごし方も落ち着きが出てきます。

まるで私たちが夕ご飯を食べてほっとするように、鈴虫たちも「いつもこの時間にごはんがある」と覚えてくれるようになるのです。

朝の餌やりは避けた方が安心な理由

忙しい毎日の中で、朝に餌をあげておけば安心だと感じる人もいるかもしれません。

実際、私も最初はそうでした。

でも、朝に入れた餌が夜には乾燥してしまっていたり、場合によっては腐ってしまっていたりすることもあるんです。

特に夏場の高温多湿な時期は、数時間で餌にカビが生えたり、異臭がしてくることもあります。

鈴虫にとってその匂いは強いストレスですし、傷んだ餌を口にすることで体調を崩すリスクも高まります。

夜に活動する鈴虫にとって、夜に新鮮な餌があることが何より大切。

それを知ってからは、私は「帰宅後のリラックスタイムに餌をあげる」という習慣に変えました。

それだけで、鈴虫たちが本当によく動くようになったんです。

生活リズムに合わせた“無理のないタイミング”を

とはいえ、毎日夕方に必ず時間を作るのは難しい方もいると思います。

仕事で帰りが遅い日や、家事で手一杯のときもありますよね。

そんなときは、21時~22時くらいの就寝前でも大丈夫。

ポイントは「暗くなる前に与えること」ではなく、「活動している時間帯に新鮮な餌を用意すること」です。

また、タイマーで照明のオンオフを調整している場合などは、鈴虫の生活サイクルに合わせて餌の時間も前後させると効果的です。

私の場合は「子どもが寝る前の習慣」として一緒に餌をあげるようにしていて、その時間が親子で鈴虫を観察する貴重な時間にもなっています。

夜の餌やりは観察にもぴったりな時間

夜の静かな時間に鈴虫が餌を食べる様子をそっと観察していると、不思議とこちらまで穏やかな気持ちになります。

ちょこちょこ動いて餌をかじる音や、小さな体を一生懸命動かす姿に、癒される瞬間が何度もあります。

特に子どもと一緒に餌やりをすると、「今日はどの餌が好きだったか」「何時ごろ鳴き始めたか」といった会話も自然と生まれてきます。

そんな観察時間も、鈴虫との暮らしの大切な一部なんだと、私は思っています。

毎日同じ時間に与えることが安心感につながる

人間と同じで、鈴虫も「いつも通り」が好きな生きものです。

毎日決まった時間に餌をもらえると、それが安心感につながり、落ち着いた行動が見られるようになります。

逆に、時間がバラバラだったり、急に餌がもらえなくなったりすると、落ち着きをなくしたり、鳴かなくなってしまうこともあるのです。

私も飼育を始めてから「餌の時間だけは守る」を心がけるようにして、鈴虫たちが鳴き始める時間が安定してきたのを感じました。

たった数分のルーティンが、彼らにとっての“大切な日課”になっていると考えると、なんだか愛しさが増してくるんですよね。

鈴虫を長生きさせる餌やりの工夫

鈴虫の寿命は自然下でも約3~4ヶ月ほどといわれていますが、飼育環境と日々のケア次第では、想像以上に長く元気で過ごしてくれることもあります。

特に「餌の与え方」ひとつで、体力の維持や病気の予防、ストレスの軽減にまでつながっていくのを、私は実体験として強く感じています。

命を大切に育てるということは、毎日の中にある“小さな気づかい”の積み重ね。

そのなかでも餌やりは、鈴虫との暮らしを支える大切な「会話のような時間」だと思っています。

ここでは、私が実践してきた餌やりの工夫や、長生きにつながるヒントを丁寧にご紹介します。

新鮮な餌を保つための管理方法

鈴虫に与える餌は、何よりも「新鮮さ」が命です。

古くなった野菜や、一晩置いた餌をそのまま使うことは避けた方が良いでしょう。

特に夏場は傷みが早く、腐敗した餌を放置すると、ケース内の湿度が上がってカビや雑菌の原因になります。

私が意識しているのは、冷蔵庫から出してすぐの冷たい状態ではなく、常温に戻してから与えること。

特にきゅうりやナスのような冷たい野菜をそのまま与えると、体温の低下を招いてしまうこともあります。

また、餌を置く場所も大切で、できれば少し高めの餌皿や小皿に乗せることで、マットと餌が直接触れないようにしています。

こうすることで土への染み出しやカビの発生を防げますし、何より見た目もきれいで、観察しやすくなるというメリットもあります。

水分補給とのバランスを考える

鈴虫は口から直接水を飲むことが苦手な生きものです。

だからといって水をそのまま入れると、滑って溺れてしまうこともあるため危険です。

そこでおすすめなのが「湿らせたティッシュ」や「脱脂綿」を小皿に乗せて置いておく方法。

餌からの水分補給とあわせて、自然な形で水分をとれるようになります。

私はこの方法を取り入れてから、鈴虫の動きや鳴き声がぐっと安定したように感じています。

特に乾燥しやすい夜や、冷房の影響で湿度が下がる部屋では、水分不足が体調不良につながることもあります。

見えにくい“脱水”のリスクを防ぐためにも、目に見える餌だけでなく“水の工夫”にも気を配ってあげたいところです。

市販フードと野菜のバランスで栄養管理を

最近では、鈴虫専用の人工飼料も市販されていて、必要な栄養素がバランスよく配合されているものが増えてきました。

私は野菜だけで育てていた時期に

「鳴かなくなってきた」

「動きがにぶくなってきた」

と感じたことがあり、試しに専用フードを取り入れてみたところ、数日後にはまた元気な音色が戻ってきました。

とはいえ、いきなり人工餌だけにすると食いつきが悪いこともあります。

そんなときは、きゅうりやナスなどの野菜と一緒に置いてみたり、少しずつ混ぜて慣れさせていくのがおすすめです。

「人工=不自然」というイメージを持たれるかもしれませんが、実は病気予防や長寿の観点から見ると、人工飼料はとても優秀な選択肢です。

野菜と併用することで、安心感とバリエーションを両立できます。

餌の場所や配置を工夫するだけでも違う

意外と見落としがちなのが、「餌をどこに置くか」という点です。

鈴虫は餌の場所をある程度記憶するようで、決まった場所に置くことで迷わず食べに行ってくれるようになります。

逆に毎回場所が変わると、餌を探し回るストレスや、気づかず食べそびれる原因にもなります。

また、餌の近くに排泄物がたまっていると、衛生的にもよくありません。

私は2~3日に一度、餌皿の位置を少しだけずらすことで、マットの汚れを避けるようにしています。

ほんの少しの位置調整で食べ残しが減ったり、餌の周りの清潔さを保ちやすくなるので、こうした小さな工夫も積み重ねていくと、結果的に健康につながっていきます。

“観察する時間”が最大のケアになる

鈴虫に限らず、生き物を長く育てるうえで一番大切なのは「気にかけてあげること」だと思います。

餌を入れたときの反応、食べるスピード、餌に寄りつかないときの様子。

それらを“毎日ちょっとだけ観察すること”が、最大の健康チェックになります。

「今日は少し動きがにぶいかも」「昨日は完食していたのに、今日は残してるな」そういった小さな変化に気づけるかどうかが、早期の異常発見にもつながります。

そして何より、観察する時間は、飼い主にとっても癒しと学びのひとときになります。

私自身、忙しい日でも鈴虫のケースを覗いて「今日も元気そうだね」と声をかけることが、ほっとする時間になっています。

注意点とまとめ|安全に餌やりを楽しむために

鈴虫との暮らしは、想像以上に奥深くて繊細です。

だからこそ「餌をあげる」という日常の一場面も、気をつけておきたいポイントがたくさんあります。

ただ餌を入れて終わりではなく、その後に続く小さな気づきや観察が、命を守る行動につながるのです。

最後に、餌やりの際に気をつけたいポイントを改めて見直しつつ、鈴虫との心あたたまる時間を長く楽しむための視点をお伝えします。

与えてはいけない食べ物を必ず確認しよう

「人間が食べられる=鈴虫も大丈夫」と思ってしまいがちですが、それは大きな間違いです。

特にスパイス類、加工食品、柑橘類、塩分や糖分を含む食材は、鈴虫にとっては命に関わる危険なもの。

私の知人も、息子さんがおやつのつもりで小さなビスケットを入れてしまい、鈴虫の元気がなくなってしまったという経験をしていました。

私たちが「大丈夫」と思い込んでいるものが、彼らには猛毒になってしまうこともある。

そう思うと、やはり与える前の確認は欠かせません。

食べ残しは放置しない。毎日の点検が命を守る

餌やりで最も見落としがちなのが「その後の処理」です。

食べ残しをそのままにしておくと、カビやバクテリアの繁殖を招き、空気のよどみや衛生状態の悪化に直結します。

私は以前、忙しさにかまけて1日食べ残しを放置してしまった結果、マットの一部が白く変色してしまったことがあります。

その後のケースの匂いも変わり、鈴虫たちの動きも鈍くなってしまって…あのときの後悔は今でも忘れられません。

「餌をあげること」と「食べた後を片付けること」は、必ずセットで考えてほしいポイントです。

命あるものだからこそ、無理せず続けられる工夫を

鈴虫の餌やりは毎日のこと。

最初は張り切っていても、疲れてくるとつい適当になってしまうこともありますよね。

でも、それって全然悪いことじゃないと思うんです。

大切なのは、毎日完璧であることよりも、「続けてあげられること」。

私も、調子の悪い日は市販のフードに頼る日もありますし、子どもと分担して「今日はお願いね」と任せることもあります。

工夫すれば、“がんばりすぎなくてもできる飼育”は必ず見つかります。

「今日も元気かな?」という気持ちが何よりのプレゼント

結局、鈴虫が一番よろこぶのは「気にかけてもらえている」ということなんじゃないかな、と思うんです。

声には出さなくても、餌の前でじっと待っていたり、鳴き声で返事をしてくれたり、ほんの少しの反応をくれる鈴虫たち。

そんな彼らに「今日も元気でいてくれてありがとう」と伝えられる時間こそが、私たち飼い主にとっても癒しのひとときなんですよね。

長生きの秘訣は、愛情とちょっとの知識

鈴虫に長生きしてもらうには、高価な道具や特別なテクニックよりも、毎日そっと気にかけてあげる「まなざし」と「知識」の積み重ねが大切です。

温度、湿度、餌、水分、ケースの環境。

それぞれが少しずつつながって、命を支える柱になってくれます。

そして何より、「あなたの元で生きる」という時間こそが、鈴虫にとってはかけがえのないものになっているのです。

まとめ

鈴虫の餌やりは、単なる“エサをあげる行為”ではなく、小さな命と向き合うあたたかな時間なのだと、私は飼育を通じて何度も感じてきました。

毎日同じ時間に、ほんのひと口分の餌を用意すること。

その小さな積み重ねが、健康を守り、寿命を延ばし、安心感を育ててくれます。

とはいえ、餌の量やタイミングに「絶対の正解」はありません。

個体差もあれば、気候や季節によっても食欲は変わります。

だからこそ、日々の観察とちょっとした気づきが何よりも大切です。

「昨日より少し元気がないな」「今日はよく食べているな」といった小さな変化に気づくこと。

それが命を守る第一歩になります。

YMYLの観点から見ても、鈴虫の命を預かる責任は軽くありません。

誤った情報や不適切な餌によって体調を崩してしまうこともあります。

だからこそ、私たち飼い主が「正しく知ること」「丁寧に向き合うこと」が大切なのです。

あなたと鈴虫との時間が、安心と優しさに包まれたものになりますように。

今日も小さな命が健やかであるように、あなたのその手がそっと支えてくれますように。

餌をあげるという行為が、明日へとつながるやさしい約束になりますように。