「これ、本当に育つのかな」

はじめて鈴虫を飼ったとき、ケースの隅に転がっていた小さな黒い粒を見て、私はそんなふうに思ってしまいました。

まさかそれが命の始まりだなんて、当時の私は知るよしもなかったのです。

けれども、その卵が少しずつ形を変え、小さな幼虫となり、夏の夜に美しい音色を奏でる成虫へと育っていく姿を目の当たりにして、私はただの「虫の飼育」ではなく、大切な命を預かっているのだと感じるようになりました。

鈴虫の飼育は、決して難しいものではありません。

ただし、卵の管理や湿度、餌やりのタイミングなど、知っておくべきことがいくつかあります。

それを知らないままでは、せっかく命をつなごうとしても、うまくいかず悲しい思いをすることもあるかもしれません。

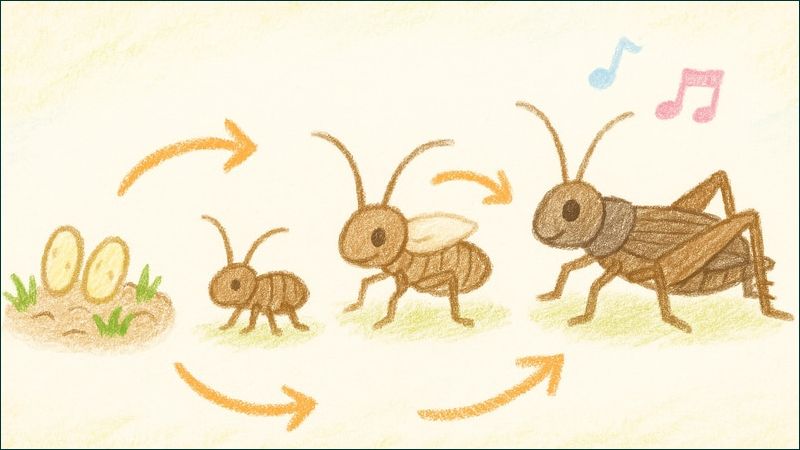

この記事では、鈴虫の卵から幼虫、成虫、そして次の世代の卵へと続く成長の流れを、初心者の方にもわかりやすく、安心して実践できるように詳しく解説しています。

子どもと一緒に育ててみたい方にもぴったりの内容になっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。

鈴虫の一生を知ることの大切さ

正しい知識が健康な飼育につながる

鈴虫は、命のバトンをつなぐ昆虫です。

卵から幼虫、そして成虫になるまでに必要な環境や手間は、思った以上に繊細。

私自身、最初は「放っておけば育つんでしょ?」くらいの気持ちだったのですが、それが間違いだったことに気づくのは、だいぶ後のことでした。

きちんと育てたいなら、彼らのサイクルを理解して寄り添うことが欠かせません。

子どもと一緒に学べる命の教育にもおすすめ

わが家では、鈴虫の成長を自由研究のテーマにしました。

毎日変わる姿、静かな命の営みに、子どもは目を輝かせながら観察していました。

「この子たち、生きてるんだね」

そう呟いた娘の声が今も忘れられません。

昆虫の飼育は、単なる趣味ではなく、命と向き合う小さな授業になるんです。

卵の時期|産卵の仕組みとお世話

卵の見つけ方と取り扱いの注意

鈴虫の卵は、湿った土の中に産みつけられます。

見た目はちいさな黒い粒。

慣れていないと、ゴミやフンと勘違いして捨ててしまう人も少なくありません。

私もそうでした。

でも、それは来年へ命をつなぐ大切な種。

スプーンなどで丁寧に取り分け、別の容器に保管すると安心です。

孵化までに必要な温度・湿度管理

卵は寒さに弱く、一定の湿度が保たれなければ乾燥してしまいます。

秋に産まれた卵は、冬を越えて翌年の6~7月に孵化することが多いです。

うちでは、湿らせたティッシュを敷いた容器に土ごと保管し、冷暗所に置いていました。

加湿しすぎてもカビてしまうので、ほんのり湿っている程度を保つのがコツです。

卵を乾燥させないための工夫

密閉容器はNG。

空気の通り道をつくって、なおかつ乾燥しないように軽くラップをかけるのがベストでした。

ちょっと面倒に思えるかもしれませんが、その中で静かに春を待つ命があると思うと、自然と丁寧に扱いたくなるから不思議です。

幼虫(羽化前)の育て方

孵化の目安と観察ポイント

6月下旬、ある日ケースの中をのぞくと、細長い小さな影が動いているのに気づきました。

そう、卵がかえって幼虫になった瞬間です。

成虫と違って鳴きませんし、見た目も地味。

でも、そのひたむきさに心を打たれます。

幼虫期のエサと水分の与え方

最初のエサはキュウリやナスの薄切りがおすすめ。

とにかく口が小さいので、やわらかくて水分の多いものが喜ばれます。

ただし、水分が多すぎるとカビが生えやすいので、毎日こまめに交換を。

特にこの時期は清潔第一です。

共食いを防ぐための環境づくり

これは私がいちばん悩んだ部分。

知らないうちに数が減っていて、驚いて調べたら「共食い」の可能性があると知りました。

原因は、エサ不足と過密環境。

エサを十分に与え、隠れ家になる落ち葉なども入れてあげると、かなり改善されました。

成虫期の特徴と鳴き声

オスとメスの違いと見分け方

鈴虫といえば鳴き声。

でも実は、鳴くのはオスだけなんです。

オスは背中の羽がしっかりしていて、こすり合わせて鳴きます。

メスは産卵管が伸びていて、しっとりとした佇まい。

見分けられるようになると、飼育がもっと楽しくなりますよ。

鳴き声を楽しむための環境調整

静かな場所に置き、夜になったらそっとケースの近くに座ってみてください。

「リーン、リーン」と響くその音は、まるで涼風のよう。

私も疲れた夜、鈴虫の音色に癒されて涙がこぼれたことがあります。

寿命を延ばすためのエサとお世話

成虫の寿命はおよそ1~2か月。

エサは昆虫ゼリーも便利ですが、野菜とのバランスも大切です。

また、湿度が高すぎると弱ってしまうので、通気性のよいケースにするのがおすすめです。

産卵と次世代につなげるコツ

産卵期の飼育ケースの整え方

9月ごろになると、メスが土にもぐるような動きを始めます。

これが産卵のサイン。

このとき、土を乾かさず、適度に湿った状態に保つことが大切です。

産卵後の親をどうするか

卵を産み終えた成虫は、だんだんと動きが鈍くなっていきます。

その姿を見るのは切ないけれど、そっと見守ってあげてください。

「ありがとう」と声をかけたくなるほど、短い命を懸命に生きています。

翌年につなげるための卵の保管方法

土ごと取り分けて、風通しの良い容器に移し替えます。

湿らせたティッシュを下に敷いておくと、乾燥しにくくて安心。

来年、また新しい命に出会えるように、今からできる準備をしておきましょう。

成長サイクルまとめ

1年を通じた鈴虫のライフサイクル

春に卵がかえり、夏に成虫として鳴き、秋には産卵。

そして冬は静かな休息──

この一連の流れを知ってから、私は季節のうつろいをより深く感じるようになりました。

季節ごとに必要な準備を確認

- 春:孵化の準備

- 夏:エサと温度管理

- 秋:産卵と保温環境の調整

- 冬:卵の保管

こうして命をつなぐサイクルが、自然と身近に感じられるようになります。

飼育の楽しさと命を見守る喜び

鈴虫を育てることは、単なる「鳴き声の鑑賞」ではありません。

命のはじまりから終わりまでを、あなたの手のひらの中で見守る──そんな、かけがえのない体験なのです。

まとめ

鈴虫の一生を知ることは、小さな命の奇跡を知ることでもあります。

卵を見つけたときの驚き、孵化の喜び、鳴き声に癒される夜、そして別れの切なさ──どれも、鈴虫と過ごす時間の中でしか味わえないものです。

このガイドが、あなたと鈴虫との時間をより深く、豊かなものにする一助となればうれしいです。

たとえ小さな命でも、その営みは私たちに多くのことを教えてくれます。

来年、また新たな命に出会えるように──今日から、鈴虫とのやさしい暮らしを始めてみませんか。