「昨日まで元気に鳴いていたのに、朝になったら動かなくなっていた」

そんな出来事が、私にとって鈴虫との付き合い方を見直す大きなきっかけになりました。

かわいい姿とやさしい音色に癒されて、つい「手がかからない虫」と思ってしまっていたのかもしれません。

でも、その小さな命はとても繊細で、水分一つとっても与え方を間違えると命に関わるのだと、痛いほど実感したのです。

とくに初心者のうちは、「水はどうやってあげるの?」「霧吹きってどのくらい?」と迷うことばかり。

実は、水の与え方を誤ることで、鈴虫が溺れたり、逆に脱水になって弱ってしまったりするケースは少なくありません。

鈴虫にとっての水分補給は、人間で言えば“呼吸”のようなもの。

正しい方法を知っているかどうかで、その子の寿命が大きく変わってきます。

この記事では、鈴虫の命を守るために知っておきたい「安全な水の与え方」や「絶対に避けたいNG行動」

さらには「ちゃんと飲めているか確認する方法」まで、実体験も交えながら詳しくご紹介します。

あなたと鈴虫の暮らしが、よりあたたかく、安心できるものになるように願いを込めて書きました。

どうか、小さな命にやさしく手を差し伸べてあげてください。

鈴虫に水分補給が必要な理由

体の大部分は水分でできている

私たち人間の体が水でできているように、鈴虫の体もまたその大部分を水分が占めています。

特に昆虫のような小さな生き物は、水分の出入りのバランスが命に直結しやすく、ちょっとした湿度の変化や給水ミスが、すぐに体調の崩れにつながってしまいます。

見た目は元気そうに動いているのに、ある日突然ぐったりしてしまった。

そんな経験をしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

実は、目に見えない水分不足がじわじわと進行していた…ということも珍しくありません。

体内の水分が不足すると、鈴虫は体温調節がうまくできなくなったり、消化や代謝の働きが鈍くなって餌を食べなくなったりします。

さらに、乾燥状態が続くと免疫も低下し、カビや細菌に感染しやすくなるというリスクもあるのです。

人間にとっての「水分不足」が熱中症や脱水症状に繋がるように、鈴虫にとっても水は“命をつなぐ第一歩”なのです。

水不足が招くトラブル(弱る・鳴かなくなる)

「なんだか最近、鳴かなくなった」「動きが鈍い気がする」

そんな変化に気づいたとき、それは単なる“元気がない”ではなく、水分不足のサインかもしれません。

特にオスの鈴虫は、鳴くためにたくさんのエネルギーを使います。

水分が足りないと代謝が落ち、筋肉の動きも鈍くなってしまいます。

結果として、せっかくの美しい音色も聞こえなくなってしまうのです。

実際、私がかつて飼っていた鈴虫の中にも、数日間まったく鳴かなくなった子がいました。

最初は「そろそろ寿命かな」と思っていたのですが、試しに水分補給の方法を変えてみたところ、翌日からふたたびあの美しい音色を響かせてくれたんです。

鈴虫の小さな体は、ほんの少しの配慮に応えてくれるのだと、そのとき実感しました。

鳴かないというサインを見逃さず、水分補給を見直すことで、鈴虫の体調を立て直せることもあるのです。

水を“飲む”というより“吸収する”

意外に思われるかもしれませんが、鈴虫は人間のように「ゴクゴクと水を飲む」わけではありません。

スポンジや脱脂綿に含まれた水分を、口からじわじわと吸い取るようにして摂取します。

また、ケース内の湿った空気や水分の多い餌からも間接的に水分を得ています。

このため、いかに“適度な湿度”と“安全な給水手段”を保つかが非常に重要になってきます。

水を直接与えればいいという単純なものではなく、与え方によっては逆に命の危険につながることもあるのです。

夏場と秋口では必要量が変わる

水分補給で見落とされがちなのが、季節による変化です。

特に7月~9月の夏場は気温が高く、飼育ケースの中の水分も蒸発しやすいため、こまめな湿度チェックと給水が必要です。

一方で、秋口に入ると今度は空気の乾燥によって水分が奪われやすくなります。

また、季節の変わり目には鈴虫自身の体調も変化しやすくなりますので、「昨日まで大丈夫だったから今日も大丈夫」とは限りません。

毎日のこまめなチェックと、その日の気温・湿度に応じた調整が求められます。

我が家では、朝起きたらまず飼育ケースを覗くのが日課になりました。

スポンジが乾いていないか、ケース内が結露していないか、小さな変化に気づけるようになると、自然と鈴虫との距離も近くなったように感じます。

鈴虫の命を守るための“たった一杯の水分”

鈴虫は、小さな命です。

でもその命を支えるのは、ほんの少しの手間と愛情。

中でも水分補給は、その象徴のような存在だと私は思っています。

水分が足りているかどうかは、見た目だけでは判断できません。

だからこそ、正しい知識と意識が大切です。

スポンジを湿らせること、霧吹きをほんの一吹きかけてあげること、それだけで寿命が延びたり、健康が保たれたりするのです。

「たかが水」と思わないでください。

その一滴が、鈴虫の命を救うかもしれないのです。

鈴虫に与える水分補給の正しい方法

スポンジや脱脂綿を使う安全な給水法

鈴虫に水を与えると聞いて、あなたはどんな方法を思い浮かべますか?

私が初めて飼育したとき、正直「水皿を入れればいいんでしょ?」と思っていました。

でもそれ、実はとても危険なんです。

なぜなら、鈴虫は泳げません。

水面に落ちてしまえば、ほんの数ミリの深さでも溺れてしまう可能性があるのです。

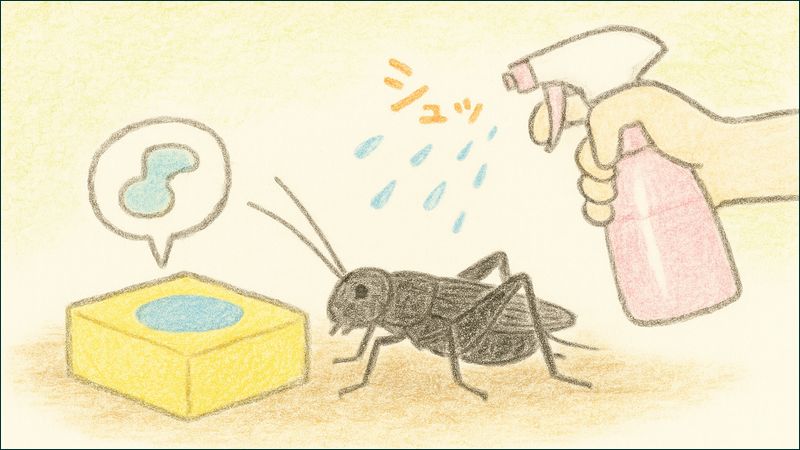

そこで最も安全とされているのが、スポンジや脱脂綿に水を含ませる方法。

小さなタッパーやプリンカップなどの浅い容器にスポンジを入れ、水をたっぷりしみ込ませてあげるだけ。

鈴虫はその水分をゆっくりと口から吸収していきます。

私の家でも、100均の小さな保存容器に台所スポンジを切って入れた手作り給水器を使っています。

見た目は不格好だけど、鈴虫たちがその上にちょこんと乗って水を飲む姿を見るたびに、胸があたたかくなります。

大事なのは「清潔に保つこと」。

数日放置すると菌が繁殖してしまうので、毎日取り替える習慣をつけることが、長生きのコツでもあります。

霧吹きの使い方と湿度管理のバランス

もう一つおすすめなのが、霧吹きによる加湿。

直接的に水を飲ませるのではなく、空気中の湿気や土に含まれる水分を間接的に吸収させるための方法です。

特に乾燥しやすい秋口やエアコンの効いた室内では、霧吹きが大活躍します。

ただし、やりすぎは禁物。

ケース内が過湿になってしまうと、カビが生えたり、ダニが繁殖したりと逆効果になることも。

私が失敗したときは、つい心配で1日3回も霧吹きをしてしまい、土がベチャベチャに…。

数日後にはケース内がカビ臭くなり、慌てて大掃除する羽目になりました。

おすすめのタイミングは朝の1回。

ケージの壁やマットの表面が軽く湿る程度で十分です。

乾いてきたら夕方に軽く足すくらいがちょうどよく、鈴虫たちも落ち着いて過ごせるようになります。

市販のゼリー・水分多めの野菜を上手に活用

最近は、昆虫専用の栄養ゼリーも手軽に手に入るようになりました。

鈴虫用のゼリーは、水分補給と同時に栄養も摂れる優れもの。

忙しい日や旅行の際などにも便利で、我が家では夏の終わり頃によく使っています。

一方で、昔ながらの方法としてキュウリやナスなどの野菜を使う方法もあります。

水分が豊富で鈴虫が好む食材ですが、注意点もあります。

それは傷みやすいこと。

特に夏場は1日で腐ってしまうこともあるため、毎日交換することが前提となります。

「今日はゼリー」「明日は野菜」など、ローテーションを決めて使うと管理しやすくなりますし、鈴虫も飽きずに喜んでくれるように感じます。

給水方法は鈴虫の年齢・状態で使い分ける

もう一つ大切なのは、鈴虫の成長段階に応じた給水法の選択です。

幼虫期はまだ給水能力が未熟で、土やエサに含まれる水分が主な水分源になります。

だからこそ、霧吹きや加湿管理がより重要になる時期でもあります。

逆に、成虫になればスポンジからもしっかり吸水できますし、ゼリーや野菜にも反応しやすくなります。

また、体調がすぐれないときや、暑さで食欲が落ちているときも水分摂取の負担が増えるため、より吸収しやすい形での給水を心がけると良いでしょう。

「昨日と同じだから安心」ではなく、「今日の鈴虫の様子はどうかな」と、日々のちょっとした変化に気づいてあげることが、命を守る第一歩になるのです。

絶対に避けたい水分補給のNG行動

直接水皿に水を入れるのは危険

これは、私が初めて鈴虫を飼ったときにやってしまった“怖い失敗”のひとつです。

「お水は必要って書いてあったから、浅めの器にちょっとだけ入れておけば大丈夫かな」そう思って置いた水皿。

次の日の朝、静かに横たわる一匹の鈴虫を見つけました。

水面に翅が濡れた跡が残っていて、胸がギュッと締めつけられたのを今でも覚えています。

鈴虫は、私たちが想像するよりもずっと軽くて小さな生き物。

ほんの数ミリの深さでも、滑ったり落ちたりすれば二度と這い上がれないことがあります。

人間でいえば、お風呂のフタに手をかけて落ちてしまったようなもの。

わずかな水でも命に関わる、それが現実です。

水皿ではなく、必ずスポンジや脱脂綿など「水がしみ込んだものに触れて水分をとれる方法」を選びましょう。

たったそれだけで、防げる事故があります。

水分過多によるカビ・ダニのリスク

「乾いてしまったらかわいそうだから」と、何度も霧吹きをしたくなる気持ち、すごくわかります。

私もそうでした。

湿っているほうが安心な気がして、朝だけでなく昼にも夜にもシュッシュと霧吹きを…。

でもそれが、結果的に鈴虫を苦しめることになるなんて思いもしませんでした。

湿度が高すぎると、まず心配なのはカビやダニの繁殖です。

土の中や餌のまわりに白っぽい綿のようなカビが生えたり、小さな虫が這い回ったりするようになります。

これらは鈴虫の体に悪影響を与え、ときに病気や突然死の原因にもなります。

とくに卵や幼虫がいるケースでは、湿気によって成長が妨げられたり、感染症にかかるリスクが高まることも。

「足りないより多い方が安心」と思っての行動が、実は真逆の結果を招いてしまうのです。

理想的な湿度は60%前後。

目に見えなくても、「ほどよく湿っている」状態を保つことが大切なのです。

放置した野菜やスポンジが腐ると感染症の原因に

もうひとつ見逃されやすいのが、「放置された水分源の汚染」です。

キュウリやナスなどの水分の多い野菜、スポンジに含ませた水は、一晩で傷むこともあります。

特に真夏はなおさらです。

腐敗が進んだエサは、カビだけでなく細菌の温床になり、ケース全体に悪臭を放つようになります。

あのツンとした匂いがしたときには、もう遅い場合もあるのです。

「昨日も食べてたから大丈夫だろう」と思ってそのままにしてしまう気持ち、よくわかります。

でも、それが命の危機につながるとしたら、今日から少しだけ習慣を変えてみませんか?

私は「鈴虫の食器は人間の赤ちゃんと同じ」と思ってお世話しています。

新しい野菜を毎朝切って、使い終わったスポンジは夕方に交換。

最初は手間だと感じたことも、今ではすっかり“鈴虫との日課”になりました。

湿度を上げたいからといってケースのフタを完全に覆うのは逆効果

「湿度を保ちたいから」と、飼育ケースのフタを新聞紙やラップでぴっちり覆ってしまう人がいます。

かつての私もそうでした。

でもこれ、実は通気性を奪ってしまい、内部にカビやアンモニア臭がこもる原因になります。

鈴虫は空気の流れを感じながら呼吸しています。

湿度だけでなく空気の質そのものも、生きていくうえでとても大切なのです。

ケースのフタには適度に通気孔を設け、風が通り抜ける状態を保ちましょう。

新聞紙をかぶせる場合も、隙間を残す工夫をしてあげると安心です。

鈴虫が水を飲んでいるか確認する方法

飲水行動の観察ポイント

「ちゃんと水を飲めてるのかな?」

これは鈴虫を飼っている人なら、誰しも一度は不安になるところだと思います。

私も最初は、スポンジを置いてもゼリーを入れても、「これ、本当に飲んでるの?」と毎日そわそわして観察していました。

鈴虫の飲水行動は、とてもささやかで目立ちません。

でも、よく見ていると口をスポンジやゼリーに近づけて、じっと静止している時間があるのに気づきます。

それがまさに水分を摂っている瞬間です。

人間のように喉を鳴らすわけでも、舌でペロペロするわけでもありませんが、そこにはちゃんと“命をつなぐ行動”があるのです。

私は毎朝、鈴虫の飼育ケースにそっと顔を近づけて、「おはよう」と声をかけながら、そんな小さな瞬間を探すのが日課になっています。

ほんの数秒でも、彼らの「生きてるよ」のサインを感じられると、それだけで心がほっとします。

脱水のサインと見分け方

もし水分が足りていない場合、鈴虫の体には少しずつ“異変”が現れます。

たとえば、動きが鈍くなる、羽をうまく広げられない、脚がふらつく、お腹がへこんで見えるなど、ちょっとした変化ですが見逃せないサインです。

私が見落としかけた鈴虫は、ある朝、いつもの場所から動かず、エサにも見向きもしませんでした。

気温や湿度は大丈夫だったはずなのに、ふとスポンジを見るとカラカラに乾いていて…。

慌てて水を足してスポンジを取り替えたところ、数時間後にはゆっくりと歩き出し、夕方にはいつものように羽を震わせてくれたのです。

その瞬間、「ごめんね」の気持ちとともに、「小さな命を守るって、こういうことなんだ」と深く心に刻まれました。

脱水は、放っておけば急速に進みます。

でも、早めに気づいてあげることで回復できる可能性があるというのも、また事実です。

早めの対応で寿命を延ばすコツ

鈴虫の寿命は、もともと短いものです。

ですが、適切な水分管理と早めの対応によって、その命をほんの少しでも延ばすことができます。

給水スポンジやゼリーは、毎日新鮮なものに交換することが基本です。

スポンジが乾いていないか確認するのはもちろん、傷んでいないか、虫が群がっていないか、においはしていないか――そうしたチェックが、命を守る行動に変わります。

私は今、鈴虫の飼育ケースの横に小さな「観察ノート」を置いています。

- 今日は水をよく飲んでいた

- スポンジが乾き気味だった

- 鳴き声が少なかった

命にとって“水”は、空気と同じくらい大切なものです。

気づいてあげられること、すぐに行動できること、それが飼い主にできる最も優しい思いやりだと思うのです。

水分補給と同時に気をつけたい環境管理

温度と湿度をセットで考える

水分を与えるだけでは、鈴虫の体調は守れません。

私も最初の頃は、「ちゃんと水は用意してるし、ゼリーも入れてるから大丈夫」と思い込んでいたのですが、実はそれだけでは不十分だったんです。

鈴虫が快適に過ごすためには、湿度と温度がバランスよく保たれていることが欠かせません。

水分を与えても、室内が乾燥していればすぐに蒸発してしまい、意味がなくなってしまうからです。

理想の環境は、湿度60%前後、温度25~28℃。

でも、実際にエアコンや天候の変化によって室温や湿度はどんどん変わっていきますよね。

私が試してよかったのは、小さな湿度計と温度計をケースのそばに置くこと。

目で見えると、対応も早くなります。

たとえば、乾燥気味だったら霧吹きを1回増やす。

気温が上がってきたら、新聞紙を少し開けて風を通す。

そんなちょっとした調整で、鈴虫たちが元気に過ごしてくれるのを見ると「伝わってるんだな」と、ほんのり胸があたたかくなるんです。

通気性を確保してカビを防ぐ

水分をしっかり与えていても、ケースの中がムワッとした状態では、鈴虫にとってはかえってストレスになります。

とくにやりがちなのが、「湿度を逃したくないから」とケースのフタをぴっちり閉めてしまうこと。

私も昔そうしていて、ケースの中がすぐにカビだらけになってしまったことがありました。

水と空気。

どちらも命には必要だけど、そのバランスが取れていないと、かえって命を脅かすことになるんですよね。

カビやダニは湿気がこもった場所を好みます。

とくに飼育ケースの底や、エサのまわりに白っぽいカビがつくようになったら要注意です。

通気性を確保するには、ケースのフタに空気穴がしっかり開いているかを確認すること。

また、新聞紙や布などをかぶせるときも、四隅を少し折り上げて隙間を作るだけで、ぐっと空気が巡るようになります。

「風通しのいい場所にしてあげる」って、人と同じなんですよね。

息が詰まりそうな部屋じゃなく、すこしだけ空が見える場所に、小さな命の空間をつくってあげる。

それだけで、鈴虫は安心して過ごせるんです。

ケースの設置場所にも配慮を

見落とされがちですが、どこにケースを置くかも、環境管理の大切な一部です。

直射日光が当たる窓際、エアコンの風が直撃する場所、テレビのそばで音や振動が強いところ…。

こういった場所は鈴虫にとってストレスフルで、温度や湿度の変化も激しくなりがちです。

おすすめは、明るすぎず、静かで、風通しのいい場所。

私は今、リビングの隅に棚を一段あけて、その上に鈴虫のスペースをつくっています。

通りすがりに「元気にしてる?」と声をかけられる、ちょっとした“心の交流スペース”になっているんですよ。

そして何より、飼い主が気にかけやすい場所にあること。

毎日の観察とちょっとした手入れは、場所の選び方次第で「面倒」から「習慣」に変わっていきます。

まとめ

鈴虫にとっての水分補給は、ただの「お世話の一環」ではありません。

それは小さな命を支える、ほんの一滴の命綱。

たった一口の水が、その日の元気を守り、あなたのもとで生き続ける力になるのです。

私は何度も失敗を繰り返しました。

うっかりスポンジの乾きを見落としてしまったり、過湿にしてしまってカビを発生させてしまったこともあります。

でも、そうした経験があったからこそ、今では「今日も無事に過ごしてくれてありがとう」と、鈴虫の存在をよりいっそう愛おしく感じられるようになりました。

- 水を与える。

- 霧吹きをかける。

- 乾いていないか確認する。

大切なのは完璧であることではなく、「気づいてあげよう」とする優しさではないでしょうか。

もしあなたが今、「うまく水をあげられているか不安」と思っているなら、その気持ちこそがもうすでに鈴虫への深い思いやりです。

このガイドが、そんなあなたのやさしさを少しでも形にするお手伝いになれたなら、とても嬉しく思います。

今日も、小さな命があなたのそばで健やかに生きていますように。

そして、その命の音色が、あなたの心にそっと響きますように。