「リクガメって、放っておいても大丈夫なペットでしょ?」

私も昔はそう思ってました。

のんびりしてるし、鳴かないし、動きもゆっくり。

手がかからない、理想の癒し系ペットだと思っていたんです。

でも、ある日ふと見たうちの子の爪が、ピアノの鍵盤みたいに長くなっていたときの衝撃といったら…。

しかも、甲羅の一部にはうっすらと白いカビのようなものまで。

まるで「助けて」って言ってるかのような、そんな痛々しさがありました。

それって、ぜんぶ“お手入れ不足”が原因だったんです。

ちゃんと愛情を注いでいたつもりだったのに、見落としていたことがこんなにたくさんあったなんて…と、自己嫌悪にもなりました。

でも、だからこそ伝えたいんです。

リクガメの爪や甲羅のケアって、決して「面倒な作業」ではなくて、飼い主との大切なコミュニケーションなんだってことを。

この記事では、リクガメとよりよい暮らしをしていくために欠かせない「爪切り」と「甲羅ケア」の方法を、初心者にもわかりやすく、そして実際の体験談も交えながら解説していきます。

「道具は何を使えばいい?」

「どうやって切るの?」

「嫌がられたらどうしよう…」

そんな不安もまるっと受け止めて、「よし、やってみよう!」と背中をそっと押せるような記事を目指しました。

リクガメとの暮らしをもっと心地よく、もっと笑顔あふれるものにするために。

どうぞ、最後までお付き合いくださいね。

なぜリクガメにもお手入れが必要なの?

リクガメは犬や猫のように散歩をしたり、走り回ったりして自然に爪が削れるという習性がありません。

特に私たちのように室内で大切に育てていると、リクガメの爪は思っている以上に伸びやすくなってしまいます。

カーペットや床材の上では、削れるどころか逆に爪が引っかかりやすく、リスクが増してしまうのです。

実際に、うちの子も放っておいたら、ある日歩き方がふらふらになっていてびっくり!

よく見ると、爪が長くなりすぎて床を引っかいていて、それが原因で足をひねってしまったようでした。

さらに見落としがちなのが甲羅のお手入れ。

リクガメの甲羅は固くて頑丈なイメージがありますが、実は湿度や汚れにとても敏感なんです。

高湿度の環境が続いたり、おしっこやうんちが付着したままだと、あっという間に白っぽいカビのようなものが広がってきたり、異臭の原因になることも。

そうなってしまうと、見た目の問題だけでなく健康にも直結してしまいます。

菌が皮膚から入り込んで感染症を起こすこともあるんです。

だからこそ、リクガメが元気に、そして気持ちよく長生きするためには、「爪」と「甲羅」のケアは決しておろそかにしてはいけない、大切な“日常習慣”なのです。

お世話を通して、リクガメともっと深く関われるチャンスでもあるので、ぜひ前向きな気持ちで取り組んでみてくださいね。

【1】リクガメの爪切りは必要?その理由と見極め方

どこまで伸びたら切るべき?判断の目安

リクガメの爪は、自然界では岩場や硬い地面を歩くことで少しずつ削れていきます。

でも、私たちが室内で飼う場合はそうはいきません。

床がツルツルだったり、柔らかすぎる素材だったりすると、爪はまったく削れずにどんどん伸びてしまうんです。

私の場合、「なんか最近足元が重そうだな」と気づいて、よく見てみたら爪がくるんと丸まっていました。

それに、床を歩くたびに「カチャカチャ」と小さな音がするのも、伸びすぎのサインでした。

特に注意したいのが前足です。

前足はよく動かすぶん摩耗のバランスも崩れやすく、意外とすぐに伸びてきます。

横から見たときに、爪の先がカーブして地面に接触していたら、それはもう“切りどき”の合図。

「今すぐじゃなくてもいいかな」と放っておくと、気がついた頃にはかなり伸びてしまっている…ということも。

だから私は、月に1回は手足の爪を横からじーっと眺める“観察タイム”を設けるようにしています。

放置することで起きるリスク

爪が伸びすぎると、リクガメ自身にとっても大きなストレスになります。

たとえば、歩くたびに爪が床に引っかかってしまって、スムーズに動けなくなったり、爪の根元が無理に引っぱられて出血したり。

さらに、体重を支えるバランスが崩れて、歩き方がどんどん不自然になってしまうことも。

私の知り合いのリクガメさんは、爪を放置していたせいで一本が変な方向に曲がってしまい、結局病院で部分切除することになってしまいました。

しかもその処置には麻酔が必要で、リクガメにとってはかなりの負担…。

そんなことにならないためにも、「こまめな観察と早めのケア」が何より大事なんですよね。

自分の爪と違って、相手は言葉を発しない存在だからこそ、こちらが気づいてあげるしかありません。

ほんの小さな変化でも、「もしかして…?」と気づくことが、リクガメとの信頼関係を築く第一歩だと私は思っています。

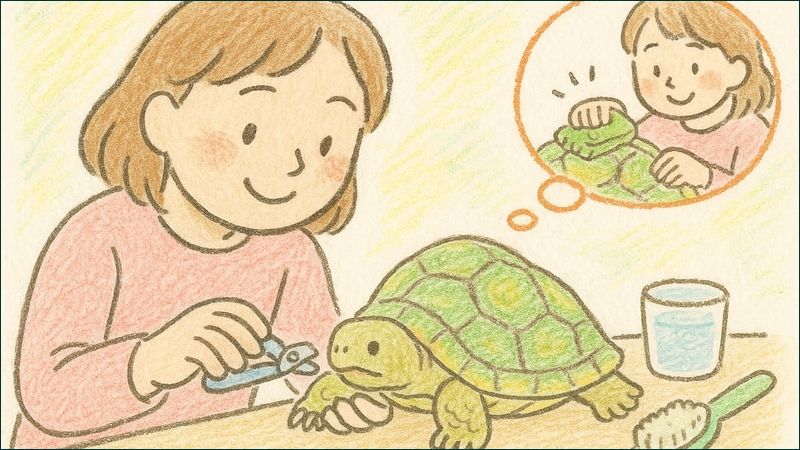

【2】リクガメの爪切りのやり方と使う道具

爪切りに必要な道具

- 爬虫類用の爪切り(なければ犬用でもOK)

- ピンセットやタオル(保定用)

- やすり(切ったあと角を整える)

- 止血パウダー(万が一に備えて)

- LEDライト(血管を確認する補助に便利)

- 使い捨て手袋(保定中の滑り止め&清潔保持に)

最初は緊張しますが、回を重ねるごとにコツがつかめてきて、だんだん自然と“うちの子の爪の癖”みたいなものも見えてくるようになります。

私も最初は手が震えるほどでした。

でも、今では「よし、今月も綺麗に整えようね~」と話しかけながら、リラックスした気持ちでケアできています。

基本の切り方手順

①温浴などで体をあたためてリラックスさせる

②タオルで甲羅を包み、足先だけやさしく出す

③LEDライトなどで血管の位置を確認する

④血管の手前、2~3mmを目安に斜めにカット(バチン!ではなく、パチッと控えめに)

⑤切り口が鋭くならないよう、やすりで角を整える

⑥切ったあともリクガメの様子を数分観察(違和感がないかチェック)

切りすぎが怖いときは、1本の爪を一気に全部切ろうとせず、左右交互に少しずつ整えるとプレッシャーが減りますよ。

うちでは「今日は右足だけ」「次の日は左足」と分けてやることもあります。

リクガメにも飼い主にも、無理のないペースでできるのが理想です。

嫌がる場合のコツ

うちの子も、最初はびっくりするくらい足をバタバタさせて抵抗しました。

力も意外と強くて「これは無理かも…」とあきらめかけたことも。

でも、ある日「お風呂あがりの温浴直後」にやってみたら、ふにゃ~っとした感じでじっとしていてくれたんです。

温浴で体がぽかぽかしていると、気持ちもゆるむんでしょうね。

それからというもの、爪切りの前は必ず5分の温浴がルーティンになりました。

また、好きな野菜(うちの子はチンゲンサイとカボチャ)を目の前に置いて、「あとで食べようね~」と話しかけるだけでも、表情が和らぐ気がします(笑)

あと地味に効くのが、爪切りをしている間に静かな音楽や飼い主の声で安心感を与えること。

テレビの音より、飼い主の声の方が落ち着くみたいです。

まるで赤ちゃんをあやすような気持ちで、「大丈夫だよ」「えらいね~」と声をかけると、こちらの緊張もほぐれますよ。

【3】リクガメの甲羅のお手入れ方法

甲羅の汚れはどう落とす?

リクガメの甲羅は見た目が硬そうに見えますが、実はとても繊細でデリケートなパーツです。

特に成長期や湿度の高い季節には汚れがつきやすく、そのまま放置すると衛生的にもよくありません。

基本は、温浴中や水をかけながら柔らかめの歯ブラシやスポンジを使って、やさしくこすってあげましょう。

ここで大切なのは「ゴシゴシしないこと」。

まるで赤ちゃんの肌を洗うようなつもりで、そっとなでるようにケアするのがコツです。

私も初めて甲羅を掃除したとき、「ちゃんと落とさなきゃ!」と気合が入りすぎて、ちょっと強くこすってしまったんです。

その瞬間、リクガメがビクッと体を引っ込めてしまって…あの時の「ごめんね」の気持ちは、今でも忘れられません(苦笑)。

汚れがひどい場合は、ぬるま湯に少しだけ重曹を溶かした水で優しく流すと、汚れが浮きやすくなります。

ただし、重曹を使う場合はしっかりすすいであげること、そして頻繁にやりすぎないよう注意が必要です。

カビ・白斑を防ぐには?

甲羅に白っぽい斑点やカビのようなものが出るのは、意外とよくあること。

原因はお手入れ不足だけでなく、湿度が高すぎたり、風通しが悪い飼育環境であることも多いです。

うちでは以前、湿度を保つためにケージに濡れタオルを敷いていたのですが、それが逆にカビの原因になってしまって…

甲羅にうっすらと白い粉状のものが広がってきたんです。

慌てて動物病院に相談し、しっかり乾燥させることと、日光浴・紫外線ライトの併用を始めたら、見事に回復。

やっぱり、自然な乾燥と光の力ってすごいなぁと思いました。

ポイントは、甲羅が湿ったままの状態で長時間放置しないこと。

お風呂のあとや掃除のあとは、タオルでしっかり水気をふき取り、必要に応じてドライヤーの冷風なども使って乾かすと◎です。

甲羅にオイルは必要?

「ツヤを出したいから」と、亀の甲羅に植物性オイルや保湿剤を塗る人もいるようですが、基本的にはこれはおすすめしません。

実は甲羅には小さな“呼吸孔”のような構造があり、過剰な油分がこれをふさいでしまうと、逆に皮膚トラブルの原因になることもあるんです。

私も一度、市販の“爬虫類用ツヤ出しオイル”というものを試したことがありますが、なんとなくべたっとした質感になってしまい、それ以来使うのをやめました。

それよりも、「健康な甲羅=自然なツヤがある状態」と考えて、適切な食事と環境管理で内側から整えてあげることが一番の“お手入れ”なんだと実感しています。

つまり、ツヤは作るものじゃなく、自然に“出てくるもの”。

この考え方、なんだかリクガメとの暮らしにとっても似合ってると思いませんか?

【4】お手入れ頻度の目安とチェックのタイミング

爪切りはどれくらいのペースで?

リクガメの爪の伸び方は、

- 種類や年齢

- 運動量

- 飼育環境

おおまかな目安としては、月に1回~2ヶ月に1回ほど。

ただし、これはあくまで“目安”であって、

「この子は2週間でかなり伸びるな」

「この子はあまり伸びないな」

といった“その子なりのリズム”を見つけてあげることが大切です。

私自身は、毎週日曜日を「手足と甲羅のチェックデー」にしていて、スマホのリマインダーに「カメ点検」と入れてます(笑)。

それくらい習慣化しておくと、忙しい日々でも忘れにくくなりますよ。

チェックするときは、手に持ってよく見るのはもちろん、歩いている様子も観察します。

「カチャカチャ音がする」「足の動きがぎこちない」そんなサインがあれば、そろそろ切るタイミングかもしれません。

「今日は特に変わりなし!」って確認して終わる日も多いけど、それだけでも「ちゃんと見てるよ」という気持ちは伝わっている気がします。

甲羅ケアのタイミング

甲羅は毎日チェックしなくても大丈夫ですが、温浴や掃除のタイミングで一緒に見る習慣をつけておくと効率的です。

お風呂で体を洗ったあと、水気をタオルでやさしく拭き取ったタイミングがベスト。

私はそのあと乾かす時間を利用して、甲羅の表面をじっくり観察するようにしています。

ざらつきやくすみ、白っぽい斑点、へこみや変色がないか…最初は見分けがつかなくても、「なんか前と違うな?」と気づけるようになります。

そして異常があるときは、忘れないうちにスマホで写真を撮っておく or メモしておくと、あとで動物病院に相談しやすくなります。

私も一度、なんとなく気になる白い模様をメモしておいたことで、早期に甲羅のカビを発見できたことがありました。

また、月に1回くらいは「甲羅のツヤ感」や「乾燥具合」もチェックして、乾きすぎてパリパリしていないかも見てあげるといいですよ。

爪も甲羅も、ふだんのちょっとしたチェックの積み重ねが、リクガメの健康を守るカギになります。

【5】動物病院に頼るべきケースとは?

自分でやるのが怖い/暴れるとき

「どうしても切るのが怖い…」というときは、無理せずプロに頼るのが正解です。

リクガメは意外と力が強く、じっとしてくれない子も多いので、無理におさえつけるとお互いにストレスになります。

特に初心者さんや、爪切りに慣れていない方にとっては、「怖くて切れない」「手が震える」というのは自然なこと。

そんなときは、動物病院に相談しましょう。

病院によっては「爪切りだけ」「甲羅チェックだけ」など、簡単なケアにも対応してくれます。

爬虫類対応の病院を探して、事前に電話して確認してみると安心です。

私は一度、うちの子が暴れて足を引っ込めてしまい、まったく切れずに終わったことがありました。

結局、病院で手際よく処理してもらえて、「こんなにスムーズに済むなら最初から頼めばよかった…」とホッとした思い出があります。

爪や甲羅に異常がある場合

爪が割れている、根元が赤く腫れている、血がにじんでいる…そんなときは、絶対に自己判断で処置してはいけません。

無理に触ると悪化することもあります。

また、甲羅にへこみがある、やわらかい部分が出てきた、白いカビのような斑点が広がってきた…そうした症状も病院での診察が必要です。

甲羅の異常は見落とされやすく、気づいたときには進行していたというケースもあるので、早めの行動が鍵になります。

私も一度、「なんか甲羅の色が変だな」と思って連れて行ったら、軽い栄養不足と紫外線不足が重なっていたとのこと。

幸い早期だったので食事とライト環境の見直しだけで済みましたが、「あのとき迷わず連れて行って本当によかった」と、今でも思い出します。

飼い主が不安なときは、迷わずプロに頼る。

それも立派な“愛情の形”だと思います。

まとめ:リクガメとの信頼関係を深めながら、楽しくケアしよう!

リクガメの爪切りや甲羅のケアは、たしかに最初はちょっと緊張します。

私も最初の一歩を踏み出すまで、「本当にやっていいのかな…」「痛くないかな…」と手が止まってばかりでした。

でも、それでも向き合ってみようと思ったのは、「この子の健康を守れるのは自分しかいない」という気持ちからでした。

ケアの時間は、ただの作業じゃなくて、リクガメとの大切な“ふれあい”の時間。

回数を重ねるごとに「あれ?なんかちょっと慣れてきたかも」って感覚になりますし、なによりリクガメとの距離がぐっと縮まる気がするんです。

はじめは警戒していた子が、ケアのたびに少しずつ表情を緩めていく姿を見ると、「ちゃんと通じ合ってるんだなぁ」と、胸の奥がじんわり温かくなるんですよね。

それに、お世話をしながらリクガメの小さな変化に気づけるようになると、日々の観察にも自然と目が向くようになります。

「今日は少し動きがにぶいかな?」「昨日より食欲あるかも!」そんな何気ない変化こそが、健康管理の第一歩だと思います。

リクガメのケアは、ただの手入れではなく、飼い主とペットの信頼を深めていく“対話”みたいなもの。

爪を切る、甲羅を拭く、その一つひとつの動作の中に「大切にしているよ」「君が大事だよ」という想いがちゃんと込められているんです。

今日の記事が、あなたとリクガメとの暮らしをもっと安心で、もっとあたたかく、そしてもっと楽しいものにするきっかけになれたら

これ以上うれしいことはありません。

どうか、あなたのリクガメライフが、やさしさと笑顔に満ちた毎日になりますように。