鈴虫を初めて飼ったとき、私は何の疑いもなく園芸用の土をケースに入れていました。

見た目にもそれっぽいし、虫だって自然の中で土にいるんだから、これでいいはずだと思い込んでいたんです。

でも、数日経ってもメスが卵を産む気配はなく、なんだか鈴虫たちの動きもどこかぎこちない気がしてきて、「この環境で本当に合ってるのかな?」という不安がジワジワと湧いてきました。

調べていくうちに、鈴虫飼育に必要なのはただの土じゃなくて「専用マット」だという事実にたどり着いたとき、思わず「え、そうだったの!?」と声に出してしまったほどです。

あのときの衝撃と恥ずかしさ、今でも忘れられません。

鈴虫にとって快適な環境は、私たちの思い込みとは違って、とても繊細で奥深いものなんだと実感しました。

この記事では、そんな私の失敗談も交えながら、鈴虫飼育に必要なマットの選び方や正しい敷き方、失敗しやすいポイントまで、初心者さんにもわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。

あなたの鈴虫たちが安心して卵を産み、元気に育つための環境づくりのお手伝いができれば、これほど嬉しいことはありません。

鈴虫の飼育に使う「土」と「マット」はどう違う?

土ではなく「マット」を使う理由とは?

鈴虫を飼い始めたばかりの頃、私は迷うことなく園芸用の培養土を使っていました。

なんとなく自然っぽいし、植物も虫も土の中で生きているイメージがあったからです。

でも、しばらくして気づいたのは、鈴虫が落ち着かず、マットの中にもぐる様子がほとんど見られないということでした。

それもそのはずで、園芸用の土には肥料成分や雑菌、時には虫が混ざっていることもあり、飼育環境としてはあまりにもリスクが高いものだったんです。

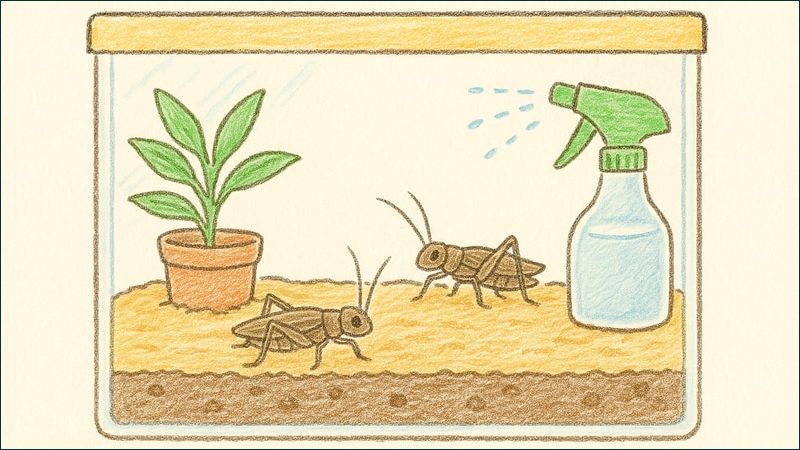

鈴虫にとって「土」は、ただの足場や景観ではありません。

とくにメスにとっては、卵を産むための大切な場所であり、安全で静かな空間であることが必要です。

だからこそ、専用に加工された「昆虫マット」や「鈴虫マット」が必要になります。

これらのマットは、適度な通気性と保湿性を備えており、卵が乾燥しにくく、鈴虫自身も安心して行動できる柔らかさがあるのです。

私自身も「見た目が自然=いい環境」だと思い込んでいたタイプですが、実際には目に見えない微生物や

- 水はけのバランス

- 臭いのこもりやすさ

専用マットに変えてからは、鈴虫が自分から潜っていくようになり、ケース内がまるで「ちゃんとした住まい」になったような感覚さえありました。

天然素材・人工素材それぞれの特徴

鈴虫マットには、大きく分けて天然素材をベースにしたものと、人工的に加工されたものがあります。

それぞれにメリットと注意点があるので、飼育スタイルや経験値によって使い分けるのがおすすめです。

たとえば、天然素材のマットは、広葉樹の発酵腐葉土やココナッツファイバーなどが使われていて、通気性がよく、自然に近い環境をつくりやすいという特徴があります。

とくに卵を産ませたいと考えている場合には、適度なふかふか感があり、メスが潜りやすいので安心です。

ただし、天然ゆえにカビやコバエが発生しやすいことがあるため、湿度管理や交換のタイミングには注意が必要です。

一方、人工素材のマットは、カビや害虫の発生を抑えるように加工されていることが多く、衛生面や扱いやすさを重視したい初心者の方に人気があります。

匂いが出にくく、見た目も安定しているので、手入れに自信がない場合や、飼育を子どもと一緒に楽しみたい家庭にはぴったりかもしれません。

ただし、人工系マットは保湿力がやや劣るものもあるので、乾燥対策をどうするかがポイントになります。

私のおすすめは、天然と人工の良さをバランスよく活かしたミックス使用です。

天然のふかふかさに人工の衛生性をプラスすることで、鈴虫にとっても飼育者にとっても快適な環境が整いやすくなります。

実際にこの組み合わせにしてから、卵の数も増え、カビのトラブルもグッと減りました。

おすすめの鈴虫用マット3選|初心者向けの選び方も

飼育に向いている素材と避けたい素材

「鈴虫マットって、どれを選べばいいの?」と悩む気持ち、すごくよくわかります。

私も最初はホームセンターの棚の前で何種類もの袋を前に、しばらく立ち尽くしてしまいました。

どれも「昆虫用」と書いてあるけど、パッケージを見ても違いがよくわからないんですよね。

そんな中で実際に使ってみて感じたのは、鈴虫にとって大切なのは「保湿性」と「通気性」のバランスがとれたマットであること。

それに加えて、ふんわりとした柔らかさがあるものは、メスが卵を産みやすくなる印象がありました。

おすすめなのは、広葉樹の落ち葉などを使った天然系の発酵マット。

これは保湿力がありつつも空気がこもりにくく、卵の発育にも適しているんです。

とくに「○○製の発酵マット」は、自然な香りとふわふわの質感が魅力で、鈴虫たちもよく潜っていました。

一方で、避けたい素材としては、園芸用の土、肥料入りの培養土、粒が粗すぎるウッドチップなど。

これらは通気性が悪く湿気がこもりやすかったり、鈴虫が潜りにくかったりするので、飼育にはあまり向いていません。

また、最近では「コバエ防止加工済み」の人工マットも販売されていて、これも初心者さんにはありがたい存在です。

匂いも少なく清潔感があり、手軽に管理できるのが魅力です。

とはいえ、保湿力にやや欠ける傾向もあるので、使う際は湿度管理を意識してあげるといいですよ。

コスパ・管理しやすさで選ぶなら?

マット選びで意外と重要なのが「コスパ」と「管理のしやすさ」です。

飼育を始めたばかりの頃って、どうしても消耗品の扱いに不慣れで、

「高いものを買ったのにすぐカビちゃった…」

「一袋で全然足りなかった…」

なんてことになりがちです。

私もまさにそれで、最初の年は「何度も買い足す羽目になって余計に出費が増えた」なんて苦い経験があります。

そこでおすすめしたいのが、中粒タイプの鈴虫マット。

このタイプは細かすぎず粗すぎず、水分をよく含んでくれるので、乾燥しすぎずカビも生えにくいというバランスの取れたタイプです。

袋も大容量のものが多くて、価格的にもリピートしやすいのがありがたいところ。

掃除のときも、ふるいで軽くふって再利用できたりして、無駄が少ないんですよね。

また、忙しい方や子どもと一緒に飼育する場合は、「鈴虫飼育セット」についてくる純正マットをそのまま使ってみるのも安心です。

メーカー側が考えて最適化しているので、変に悩むことなくすぐに使えて便利ですし、何よりトラブルが少ない印象があります。

私は何年か飼ってみて、自分なりの好みもできてきたので、今では天然系マットをベースに、表面だけ人工マットで覆う「ハイブリッド方式」にしています。

見た目も清潔で、お世話が楽になり、結果的に鈴虫たちが長生きするようになった気がします。

マットの正しい敷き方と量の目安

厚さはどれくらい?成虫と卵で違う?

「どれくらいの厚さでマットを敷けばいいんだろう?」

これは、初めて鈴虫を飼う人が必ず一度は悩むポイントだと思います。

私も最初、説明書に「適量」としか書いていなくて、なんとなく3センチくらいかな?と適当に入れたら、見事に産卵ゼロ。

あとで調べてみたら、卵を産ませるには最低でも5センチ以上の深さが必要だと知って、思わず「ごめんね…」って鈴虫たちに謝りました。

成虫だけを短期間飼うなら、2~3センチほどの浅めでも問題ありません。

でも、もし産卵を狙うなら、やっぱり5~7センチくらいはしっかり敷いておきたいところです。

鈴虫のメスは、卵を産むときにお腹をグッとマットに差し込むような姿勢をとるので、薄すぎると安心して産めないんですよね。

人間だって、柔らかくてあたたかい布団のほうが落ち着いて眠れるように、鈴虫も「潜れるかどうか」で安心度が変わる気がします。

ちなみに、浅く敷いたときは見た目がきれいで管理もしやすいのですが、湿度が安定しづらく、乾燥が進みやすいというデメリットがあります。

私は途中で「なんかパサついてきたな」と感じて追加でマットを足した経験が何度もあります。

最初にきちんと必要な厚さを入れておくと、後々のトラブルも減りますし、鈴虫たちの居心地も格段によくなります。

敷き方のコツと失敗しやすいパターン

マットをただ入れるだけ、と思いきや、これがまた奥深いんです。

私が最初に失敗したのは、袋から出してそのままギュッと押し固めてしまったことでした。

なんとなく「フカフカしてたら不安定かな」と思って、つい圧をかけてしまったんですよね。

でもこれ、実は鈴虫にとっては大迷惑だったみたいで、まったくマットに潜らなくなってしまいました。

マットはふんわりと空気を含ませながら入れてあげることが大切です。

適度に手でほぐしながら敷くと、通気性が保たれ、湿度も安定しやすくなります。

固めすぎると空気がこもってカビが生えたり、逆に緩すぎると保湿がうまくいかずに乾燥してしまったり。

ちょうどいい加減を見つけるのが難しいですが、触ったときに「軽く弾力を感じる」くらいがちょうどいいと思います。

また、意外と忘れがちなのが「底の隅までしっかり敷く」こと。

特にケースの角のあたりはどうしても手が届きにくく、マットが薄くなりがちなんです。

でもそこをメスが気に入って産卵することもあるので、均一にふんわりと敷くことを意識すると、成功率がぐっと上がります。

私がやっているのは、まず全体にざっとマットを入れてから、指でトントンと軽く押さえるようにして高さをそろえる方法です。

これならムラが出にくくて、見た目にも美しいですし、掃除もしやすくなります。

最初のひと手間が、鈴虫たちにとっての居心地を大きく左右するんだなあと、今では実感しています。

マット交換の頻度とタイミング|臭いやカビの対処法

こんな状態になったら交換サイン!

鈴虫のマットって、どれくらいで交換すればいいのか、初めはまったくわかりませんでした。

私は「見た目が大丈夫そうだからまだいけるかな」と思って放置していたら、ある日ケースを開けた瞬間にムワッとした臭いがして、一気に現実に引き戻されたんです。

「あ、これはもう無理だ…」って。

あの独特の酸っぱいような、土っぽくない異臭は、明らかにマットが劣化しているサインでした。

マットの交換時期は、鈴虫の数や季節、湿度によっても変わりますが、基本は1ヶ月に1回程度が目安とされています。

ただし、梅雨時や真夏など湿度が高い時期は、もっと早く交換が必要になることも。

特に、餌の食べ残しや糞が多くなってくると、マットがどんどん汚れて悪臭の原因になってしまいます。

見た目では、「表面に白っぽいカビのようなものが見える」「マットがベタッと湿っている」「鈴虫の動きが鈍くなっている」などが交換のサインです。

私はこのあたりをチェックポイントにして、少しでも「あれ?」と違和感を覚えたら早めにマットを取り替えるようにしています。

遅れると本当に鈴虫が弱ってしまうので、体調のバロメーターのひとつとしてマットの状態を見るようになりました。

カビやコバエの予防と対策も一緒に

マット交換の悩みとセットでついてくるのが、「カビ」と「コバエ」の問題です。

私もかつて、ふたを開けた瞬間に小さなコバエが一斉に飛び出してきて、思わず「うわっ!」と声を上げてしまったことがありました。

その光景はまるでホラー。

せっかくの癒しの時間が一瞬で台無しになりました。

まず、カビの原因は高すぎる湿度や通気性の悪さです。

霧吹きをかけすぎてしまったり、マットを押し固めすぎたりすると、空気の流れが悪くなり、カビが発生しやすくなってしまいます。

私の場合、ケースのフタを少しだけずらして空気の通り道をつくったり、底に小さな空気穴をあけたりするだけで、ずいぶんと改善されました。

コバエ対策には、「エサの管理」と「マットの見直し」がカギになります。

食べ残しはこまめに取り除き、野菜や果物を与えるときは量を控えめにするのが鉄則です。

また、防虫効果のあるマットを上に薄く敷くようにすると、コバエが寄りにくくなります。

私は「表面は人工、防虫タイプ、中は天然ふかふか系」のミックス敷きに変えてから、劇的に被害が減りました。

それでも出てしまう場合は、ケースごと明るい場所に移動させるのも手です。

コバエは光に弱いので、日中の窓際などに置いておくと活動が落ち着く傾向があります。

夜はカーテンで少し遮光して、鈴虫にとっての快適さも忘れずに。

飼育環境は、思っている以上に小さなことが大きな影響を与えるんですよね。

ほんの少しの湿度、ほんの少しの通気性、その積み重ねが鈴虫の元気さにも、私たちの飼育の楽しさにもつながっていく。

マット交換のタイミングを見極めることは、そんな小さな変化に気づける自分になる第一歩かもしれません。

卵を産ませたいなら「保湿」と「静けさ」がカギ

乾燥がNGな理由と湿度の保ち方

鈴虫の卵って、びっくりするほど繊細なんです。

私は最初、「湿度なんてそんなに気にしなくても大丈夫でしょ」くらいに思っていて、加湿もせず、放っておいたら…なんと全滅。

数十個はあったはずの卵が、ひとつも孵化しなかったんです。

見た目はきれいなままなのに、触ってみたらカラカラ。

まるで紙みたいに軽くなっていて、「これが乾燥ってやつか」とそのとき初めて知りました。

卵は産まれてからしばらくの間、適度な湿度を保ってあげないと命がつながらないんですよね。

人間の赤ちゃんが乾燥に弱いように、鈴虫の卵も水分が命の鍵を握っているんだなと感じました。

私が行き着いたのは、「霧吹き1日1回、表面がうっすらしっとりしてるくらいをキープ」という方法です。

ただし、やりすぎもNG。

びちゃびちゃに濡らしてしまうと、今度はカビが生えてしまったり、マットの中で酸欠になって卵が腐ってしまうこともあるんです。

加減が本当に難しい。

でも、その“ちょうどいい”を毎日観察しながら探していく作業が、私はけっこう好きになりました。

目安としては、指で軽く触ったときに、指先がほんのり冷たく湿るくらいがベスト。

マットの色が少し濃くなって、ふんわりした弾力がある状態を保つといいですよ。

冬場の乾燥する室内であれば、ケースの近くに濡れタオルを置いたり、空気が乾燥しすぎない工夫をするのも効果的でした。

産卵しやすい環境の整え方まとめ

湿度と並んで見落としがちなのが、「静けさ」です。

人間も、リラックスしているときじゃないと安心して眠れないように、鈴虫も静かで落ち着いた環境でないと、産卵モードになってくれないんです。

私は過去に、リビングの片隅にケースを置いていたことがあって、テレビの音や人の話し声が常に聞こえる状態でした。

結局そのときも、メスはほとんど卵を産まず、ケースの中をそわそわ歩き回ってばかりでした。

それからは、寝室の一角や、日の当たりすぎない落ち着いた場所に移動。

照明も抑えめにして、近づくときもそーっと。

すると、ある夜、ケースの中でメスが一生懸命お腹をマットに突き刺すように動いていて、それを見たときは思わず息を飲みました。

「やっと安心できたんだね」って、こちらまで胸がじんわり温かくなったのを覚えています。

産卵しやすい環境は、まとめるとこうです。

- 湿度は50~70%をキープ。

- マットは常に“うっすら湿った”状態

- 静かな場所に置く(テレビ・話し声・振動が少ない場所)

- 明るすぎない場所が理想。

- 夜は部屋の照明も抑えめに

- 温度は25℃前後を目安に、急激な温度差を避けること

卵を見つけた瞬間の喜びは格別です。

ほんの数ミリの命に、私たちができることって少ないようで、実はとても多い。

そう気づかせてくれるのが、鈴虫飼育の魅力なのかもしれません。

まとめ

鈴虫の飼育って、エサや鳴き声にばかり注目しがちだけれど、実はその土台となる「マット」の選び方と扱い方こそが、飼育の成功を大きく左右するカギなんですよね。

私自身、初めてのときは「ただ土を入れればいい」と思っていたし、湿度や敷き方なんて考えたこともありませんでした。

でも、何度も失敗しては試行錯誤を繰り返していくうちに、鈴虫たちのちょっとした動きや空気の変化に気づけるようになっていった気がします。

それってきっと、「命と向き合う」という感覚が、少しずつ自分の中に根づいてきたからなのかもしれません。

マットの厚みを調整する、湿度を保つ、静かな場所に置いてあげる。

どれも小さなことだけれど、鈴虫にとってはとても大切な環境づくりです。

そして、そのひとつひとつの積み重ねが、やがて卵の誕生や、元気に鳴くオスの姿、羽ばたく幼虫たちというかけがえのない瞬間につながっていくのだと思います。

失敗もまた、愛情の証。

最初から完璧じゃなくても大丈夫。

あなたの鈴虫たちにも、きっとすてきなマットライフが待っています。

少しずつ、でも確実に、鈴虫との暮らしがあたたかなものになりますように。

そんな願いをこめて、この記事を締めくくります。