「ライト、どうやって設置すればいいの?」

これは私が初めてリクガメを飼い始めたときに、真っ先にぶつかった壁でした。

見た目は立派な飼育ケージ。

床材もちゃんと敷いて、水入れも設置して、餌も完璧。

ケージの中を見た感じでは、まるでペットショップの展示コーナーのように整っていたんです。

だからこそ、リクガメがシェルターから出てこないことが、当時の私には大きなショックでした。

「もしかして、体調が悪いの?」「私、何か間違ってる?」と、自分を責める日々。

そう、原因は“光”だったのです。

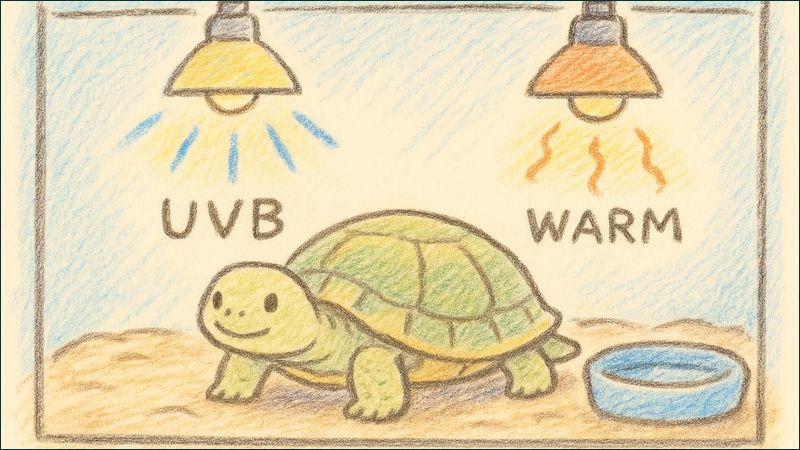

リクガメにとって、紫外線と保温ライトは「命に直結するライフライン」。

ただ明るくすればいいとか、部屋が暖かければいい、という単純な話ではありませんでした。

紫外線がなければカルシウムが吸収されず、骨や甲羅がもろくなってしまうし、保温が足りなければ代謝が落ちて食欲も減ってしまう。

知らないうちに、大切な命を危険にさらしていたんだと気づいたときには、後悔でいっぱいでした。

今回は、そんな私の“失敗談”も赤裸々に交えながら、紫外線ライトと保温ライトの選び方・おすすめ商品・設置のコツを、やさしく、熱く!

まるで親友に語りかけるようにお届けします。笑

あなたと、あなたのリクガメの暮らしがもっと安心で、もっとハッピーになるように。

では、いってみましょう!

保温ライトの種類と選び方のポイント

バスキングライトとセラミックヒーターの違い

保温ライトには「バスキングライト」と「セラミックヒーター」の2種類がありますが、それぞれに役割があって、どちらが優れているという話ではありません。

バスキングライトは、太陽のような“光と熱”を同時に出すタイプ。

日光浴スペース(バスキングスポット)を作るのにぴったりで、リクガメの体温を上げたり代謝を活性化させる効果があります。

ケージ内で一番明るい場所ができるので、リクガメが自然とそこへ集まるんですよね。

一方、セラミックヒーターは“熱だけ”を出すタイプ。

光が出ないため、夜間の保温にも使えます。

「明るいと落ち着かないかな?」と感じるときにはこちらが◎。

うちでは冬場、夜だけセラミックに切り替えて、温かくて暗い寝床を作ってあげていました。

季節・気温に応じた選び方

夏と冬では、当然ながら温度環境がガラッと変わります。

夏は日差しや室温の上昇によって、ケージ内が思っている以上に高温になることがあるので要注意です。

リクガメが暑がっているような様子(口を開けてハァハァしていたり、日陰にじっとしているなど)が見られたら、

- バスキングライトのワット数を落とす

- 設置位置を高くする

- 一時的に使用を中止する

一方で冬は、何もしないとケージ内が20℃以下になってしまうことも。

リクガメは変温動物なので、自力で体温を維持できません。

寒すぎると代謝が落ち、餌を食べなくなり、最悪の場合冬眠のような状態に入ってしまうリスクも…。

そんなときこそセラミックヒーターの出番です。

夜間も光を出さずにじんわりと温めてくれるので、リクガメの安心できる“夜のぬくもり”になります。

また、春や秋といった季節の変わり目も油断しがちです。

「昼間は暖かいけど朝晩冷える」なんてときは、保温ライトと室温のバランスを見て臨機応変に調整することが必要です。

リクガメが快適と感じるバスキングスポットの温度は、概ね35℃前後。

対して、ケージの反対側(クールゾーン)は25℃前後が理想。

この差をつくる“温度勾配”があることで、リクガメ自身が体温調整しやすくなり、ストレスも軽減されます。

私は温度勾配をつくることに気づかず、ケージ全体を均一に温めてしまった結果、逆にバテさせてしまったことがありました…。

自然に近い環境をつくることが、やっぱり一番大切なんだなと痛感しました。

子ガメ・高齢ガメにおすすめな保温方法

子ガメや高齢のリクガメは、体温調節があまり得意ではありません。

特に寒暖差にとても敏感で、少しの変化が健康状態に影響してしまうことも少なくありません。

成長期や加齢によって免疫力も安定しにくいため、より繊細で丁寧な温度管理が求められます。

うちの子ガメを迎えたばかりのころ、ちょっと油断してしまって朝方に温度が下がりすぎたことがありました。

その日はなんとなく動きが鈍くて、餌にもあまり口をつけなかったんです。

それからは「寒さがこんなに影響するんだ」と身をもって実感し、セラミックヒーター+サーモスタットの組み合わせを導入。

24時間体制で温度を一定に保つようにしました。

特に夜間は要注意。

室温が思っているよりも下がりがちなので、光を出さないセラミックヒーターは心強い味方になります。

また、サーモスタットを使って自動でON/OFFが切り替わるように設定すれば、温度が上がりすぎる心配もなく、安心して眠れます。

さらに、温浴やエサの時間をある程度固定して、生活リズムを整えてあげるのも大切なポイントです。

リクガメも人間と同じように「次は何をする時間か」がわかっていると落ち着くようで、徐々に食欲も増してきました。

子ガメや高齢ガメには、“ぬくもりの安心感”が何よりの健康サポートになると、今では心から思っています。

ライトの設置位置と高さのベストバランス

紫外線と保温の照射範囲と距離

ライトって、置けばいいってもんじゃないんですよね……。

紫外線ライトも保温ライトも、それぞれ効果的な「距離と角度」があります。

ただ点灯すればOKではなく、

- どこに

- どれくらいの距離で

- どんな角度で

たとえば、紫外線ライトは近すぎると火傷のリスクがあり、遠すぎるとせっかくのUVBが届かない…。

それどころか、光が当たってるように見えても、紫外線効果ゼロだった、なんてこともあるんです。

ライトの照射距離の目安は必ず確認しましょう。

だいたい15~30cmくらいが多い印象ですが、ライトの種類によって最適な距離は異なります。

私も最初、何となく天井の中央に設置して「よし、明るくなった!」と満足していたんですが…

実は紫外線がまったく届いてなかったというオチ。

気づいたときには、甲羅の硬さが少し気になり始めていて、本当に焦りました。

火傷や過加熱を防ぐ設置のコツ

ライトの真下って、思っている以上に熱がこもるんです。

うちの子がバスキングライトの直下でうとうとしていて、甲羅を触ったら「アツッ」と声が出るほど熱くなっていたことがありました。

それ以降、ライトの位置と距離はこまめに確認するようになりました。

おすすめなのは、バスキングスポットの真上に温度計(または温度計付きの赤外線測定器)を設置すること。

リクガメのいる場所の“肌感温度”を把握できると、調整もしやすくなります。

また、ケージ内に登れるレイアウト(レンガや流木など)を設置していると、知らないうちにライトに近づきすぎるケースもあるので注意が必要です。

見た目だけでなく「安全な距離を保てる構造」かどうかも重要な視点です。

ケージサイズ別の配置例と注意点

ケージのサイズによって、必要なライトの数や配置は変わってきます。

30cm水槽なら1灯で十分かもしれませんが、60cm以上になると、紫外線と保温の機能を分けて2灯にした方が効果的です。

ポイントは「リクガメが自分で選べる環境をつくること」。

たとえば、ケージ内に

「暖かくて明るいゾーン」

「ちょっとひんやりできる日陰ゾーン」

この2るのゾーンがあると、リクガメ自身が気分や体調に応じて移動できます。

これが自然界の環境に近くて、ストレスも少ないんです。

光が強すぎる、という場合は、シェルターや人工植物などで適度に影をつくってあげるのもおすすめ。

うちでは、観葉植物の影の下が“昼寝スポット”になっていて、リクガメが自分でそこを選んでゴロリと横になる様子に「自分で選べるって大事だなあ」としみじみしました。

要するに、ライトはただの照明ではなく、リクガメが「自分の居場所」を決めるための道しるべ。

その設置は、思っている以上に愛情のこもった作業なんです。

ライトの使用時間とタイマー管理のコツ

昼夜のリズムを守るために

リクガメにも“朝と夜のリズム”があります。

「太陽が昇ったら起きて、沈んだら眠る」

それは人間と同じで、リクガメもこの自然のリズムに沿って生きています。

だからこそ、紫外線ライトの点灯時間は「太陽の代わり」と考えるとわかりやすいんです。

紫外線ライトは、日の出とともに点けて、日没で消すイメージで。

1日10~12時間程度が目安です。

朝になったらライトがパッとついて「おはよう!」と声をかけると、リクガメも安心してのっそり起きてきます(笑)

逆に夜は真っ暗でOK! ほんのり灯りがあるだけでも、目が覚めて寝不足になることもあるんですよ。

以前、夜中に電気をうっかり消し忘れたまま寝てしまったことがあって、翌朝いつもよりぐったりしていたことがありました。

自動タイマーでの管理方法

毎日手動でON/OFF…って、結構忘れるんですよね(笑)

朝バタバタしてたり、うっかりしてたり、休日は寝坊するし…。

「あっ!ライト点けるの忘れてた!」って昼になって気づくこと、何度あったか…。

だから、ぜひ自動タイマーを使ってください!

1000円台から買えるシンプルな機械式でも充分です。

今はデジタルのものもあって、曜日ごとの設定もできたりします。

私は今、平日と休日でライトの点灯時間を微調整してるんですが、設定しておけば勝手にやってくれるのでもう本当に楽ちん。

それに、突然の停電で電源が切れたときも、再設定いらずで戻るタイプを選んでおくと安心感が違います。

ちなみに、うちの子は朝ライトがつくと必ず「カサッ」と音を立てて動き出すので、それが目覚まし代わりになってることも(笑)

季節ごとの点灯時間の目安

夏は11~12時間、冬は9~10時間程度が目安です。

夏場は室温が高いぶん、紫外線を多めに当てても問題なし。

ただし日差しが強すぎる日には部屋が暑くなりすぎることもあるので、風通しや室温の確認は忘れずに。

冬場は日照時間が短くなるので、無理に長時間ライトをつけるよりも、実際の季節感に合わせて調整してあげると自然な生活リズムになります。

紫外線は早めに切っても、保温は夜通し続けてOK。

セラミックヒーターだけを夜間つけっぱなしにすることで、しっかり体温を保てます。

季節の変わり目は特に要注意。

春や秋は日によって寒暖差が大きく、どちらに寄せた設定にするか悩むこともあります。

そんなときは日中の気温とリクガメの様子を見ながら調整するとベストです。

「ちょっと今日は動きがにぶいかも?」と思ったら、保温時間を少し長めにするだけでも変わってきますよ。

季節に寄り添う暮らしこそ、リクガメの健康の秘訣だと私は思います。

よくある失敗とトラブル対策

暑すぎる/寒すぎるときの対処法

バスキングエリアが40℃以上になってた!なんてこと、夏場は本当にあるあるです。

我が家でも気がついたらリクガメが甲羅を浮かせてハァハァしてて、「これはまずい!」と慌ててライトをオフにした経験があります。

暑すぎるときの対策としては、サーモスタットを使って温度を自動調整するのが基本。

それに加えて、ライトのワット数を下げる、設置場所を少し高くする、夏はエアコンと併用するなど、いくつかの工夫を組み合わせるのがおすすめです。

逆に寒すぎるときも、油断大敵。

冬場は夜間に冷え込むことが多く、気づいたらシェルターの中が20℃を切っていた…なんてこともありました。

そんなときは、

- ヒーターの位置を低くして地面から暖めてみる

- ケージの底に断熱マットを敷いてみる

- プラダンやカーテンで周囲を囲って保温性を高めてみる

とくに子ガメや高齢ガメは温度変化に弱いので、毎日のチェックを怠らず、室温や床面温度も定期的に確認するのが安心です。

紫外線が届いていないケース

明るく見えていても、実は紫外線が届いていない…これ、かなり盲点です。

UVBライトは“見えない光”を出しているので、光っている=紫外線が出ている、とは限らないんですよね。

私も一度、明るいからと安心していたら、実はUVBがほとんど出ていなかったという事態がありました。

何か元気がないな?と思ってライトを変えたら、それまで嘘のように食欲が戻って、目の輝きも違うんです。

ほんと、あの時は「もっと早く替えてあげれば…」って後悔しました。

UVBライトは、使用開始から6ヶ月~1年での交換が推奨されています。

たとえ光っていても、紫外線の出力は徐々に落ちていくので、使用期間をメモしておくと安心。

できれば半年を目安に、交換タイミングをあらかじめ決めておくと抜け漏れも防げます。

停電や故障に備えるアイデア

急な停電やライトの故障って、本当に突然やってくるんですよね。

ある冬の夜中、突然家のブレーカーが落ちて、リクガメのケージも一気に真っ暗&無加温に…。

慌てて毛布と湯たんぽを持ってきて、ケージの上から包み込んで急場をしのぎました。

あの時は本当にヒヤッとしました。

それ以来、予備のライトやヒーターを必ず1セット用意しておくようにしています。

使い慣れた機種のストックがあると、いざという時にすぐ交換できて安心。

また、寒い時期の停電対策には、毛布・湯たんぽ・カイロなどの“アナログ保温グッズ”がとても役立ちます。

あったかグッズは人間用の防災セットにもなるので一石二鳥ですし、普段から手の届く場所に準備しておくのがおすすめです。

小さな工夫が、大きな安心につながります。

トラブルを未然に防げたときのほうが、飼い主としても気持ちが軽くなりますからね。

まとめ:ライト選びと設置で、リクガメの健康と快適さを守ろう

リクガメにとって、ライトは単なるアクセサリーではありません。

まさに「命を支えるインフラ」。

正しい知識と愛情で、光とぬくもりに満ちたおうちを作ってあげましょう。

「なんか最近、よく食べるようになったな」「シェルターから元気に出てきた!」

そんな変化がきっと、あなたの毎日にもやさしく光を灯してくれるはずです。