「なんだか今日の子、元気ないな…」

リクガメを飼っていると、ふとした瞬間にそんな違和感を覚えることがあります。

のそのそ歩いてるように見えて、実は体の中では病気が進んでいることもあって、飼い主としては本当にヒヤッとします。

特に初めてリクガメを迎えたばかりの頃は、何が正常で何が異常なのか、その判断すらつかず、

「これは大丈夫?」

「こんなもん?」

と、毎日が不安の連続だったりしませんか?

私も、最初はとにかく心配性になってしまって、「動かない!死んでる!?」と何度も息をしてるか確認したことがあります(笑)。

でも、カメって表情が乏しく、鳴き声も出さないぶん、体調不良に気づくのが難しいんです。

だからこそ、早めの気づきとちょっとした観察力がとても大切なんですよね。

この記事では、初心者さんでも見逃しやすい「口内炎・肺炎・腸閉塞」などのよくある病気について。

症状の見分け方や家庭でできる初期対応を、実体験も交えながら、できるだけわかりやすくお届けします。

「病院に行くべき?」「これって様子見でも平気?」と悩んでいる方に、少しでも安心してもらえるような記事になれば嬉しいです。

リクガメの病気は見逃されやすい!早期発見が命を守る

体調不良のサインは行動や食欲に出る

リクガメって、普段からあんまり動かないから「こんなもんか」と思いがち。

でも、じつは行動の変化が体調不良のサインだったりします。

たとえば、いつもよりじーっとしている時間が長いとか、大好きだった餌を全然食べないとか。

「昨日はバクバク食べてたのに、今日は見向きもしない」なんてときは要注意です。

うちの子も、ある日いきなり餌に手をつけず、ずっと同じ場所で寝ていたことがありました。

最初は「寒いのかな?」くらいに思ってたけど、実は口内炎ができていたんです。

口が痛くて食べられなかったんですね。

それに気づいてからは、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。

さらに言えば、

「呼吸が荒くないか」

「動き方が不自然じゃないか」

「目がしょぼしょぼしていないか」

なども、観察ポイントとしてとても重要です。

リクガメはしゃべれないぶん、行動や仕草にすべてが出ます。

だからこそ、ちょっとした違和感をスルーしないことが大切なんです。

変化に気づくには「いつも通り」を知ることが大切

病気を早く見つけるには、普段の「元気な姿」をちゃんと知っておくことが何より大事です。

健康なときの歩き方、食べる量、寝る時間、トイレの回数やうんちの形、なんでもいいので“基準”を作っておきましょう。

そうすれば、「あれ、今日はちょっと違うな」とすぐに気づけるようになります。

うちでは、朝と晩にかならず一言声をかけて様子を見るようにしていて、餌を置いたときの反応や、近づいたときの動きなどをメモ代わりに心にとめています。

これがあるだけで、「昨日と同じだな」とか「今日はちょっと変かも?」という判断がしやすくなりました。

病気の進行が早いこともあるので要注意

カメ=のんびり…って思いがちだけど、病気の進行は意外と速いです。

特に呼吸器系や消化器系のトラブルは、「あれ?」と思ったときにはすでに重症、なんてことも少なくありません。

以前、呼吸が少し荒い気がして「明日様子を見てから病院行こうかな」と迷っていたら、その夜にぐったりしてしまったことがありました。

そのときの後悔は今でも忘れられません。

「もっと早く気づいて、すぐに行動していれば…」と自分を責めました。

だからこそ、違和感を感じたときには“迷わない”ことも大事です。

「様子見」のつもりが病状を進行させてしまうこともあるので、できる対応はすぐにしてあげたいですね。

口内炎の症状とケア方法|食べにくそうにしていたら要注意

よだれが増える・食べない・口元を気にする

リクガメに口内炎ができると、よだれがポタポタ垂れてきたり、餌をくわえてもすぐに落としてしまったりすることがあります。

いつもなら真っ先に餌に飛びついてくるのに、くわえたあとに「うっ…」というような仕草で食べるのをやめてしまうんです。

私のリクガメも、ある日突然そんな様子を見せて、心配になって口の中をちらっと覗いてみたら、ほんのり赤く腫れていました。

口の周りを前足でやたらとこすったり、壁に顔をこすりつけるような行動も見られたので、すぐに異常だと気づきました。

原因は餌・ケージ環境・ビタミン不足が多い

口内炎の原因はさまざまですが、まず見直したいのは餌の質と硬さ。

固すぎる餌を与えていると、物理的な刺激で口の中を傷つけてしまうことがありますし、乾燥しすぎたペレットも実は要注意です。

水分を含ませてから与えるだけでも、リスクをぐっと下げられます。

また、ケージの衛生状態も重要なポイント。

床材が汚れていたり、カビっぽくなっていたりすると、細菌が口の中に入りやすくなり、炎症の原因になります。

栄養面では、ビタミンAの不足が特に大きく影響します。

粘膜を正常に保つにはビタミンAが欠かせません。

うちの子は、一時期キャベツばかり食べていて、色の濃い野菜をほとんどあげていなかったことがあって、そのときに口内炎を繰り返しました。

病院で「小松菜やニンジンなど、カメにもバランスが必要ですよ」と教えてもらったときは、本当に反省しました。

すぐにできるケアと病院に行く目安

もし口内炎かも?と思ったら、まずは餌を柔らかくしたり、刺激の少ないものに変えるところから始めましょう。

加熱した野菜や水分の多いフルーツを少量だけ与えてみるのもひとつの方法です。

ただし、糖分が多すぎないように注意してくださいね。

ケージ内も清潔を保ちつつ、湿度が高すぎたり乾燥しすぎたりしないように調整してあげてください。

意外と見落としがちなのが、餌皿や水入れの衛生管理。

こまめに洗っているつもりでも、ぬめりやカビが残っていることがあります。

そして、数日様子を見ても改善しなかったり、症状がひどくなるようなら迷わず病院へ。

うちの子も、獣医さんに口の中をチェックしてもらって「これはかなり痛かったはず」と言われたとき、「もっと早く連れていけばよかった」と思いました。

プロの診断を受けるだけでも安心感がまったく違います。

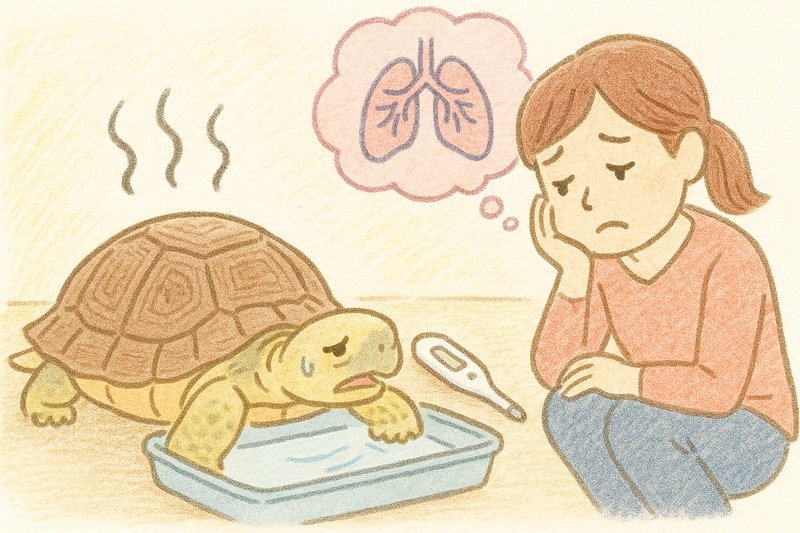

肺炎のサインと初期対応|鼻水・あくび・息が荒いかチェック!

呼吸が荒い・鼻先が濡れているのは要注意

カメが「クシュン」とくしゃみのような音を出したり、鼻の穴に泡や水滴がついている場合、それは単なる水分ではなく、呼吸器に炎症が起きているサインかもしれません。

あくびが頻繁になったり、首をぐっと上に伸ばすような仕草をしていたら、呼吸がしづらくなっている可能性があります。

この「首を伸ばす仕草」

実はとても見落とされやすいんですが、うちの子もこれを繰り返していて、最初は「のびをしてるのかな?」なんてのんきに思ってしまったんです。

でも、次第に鼻水も目立つようになってきて、慌てて病院に連れて行ったら、軽い肺炎だと診断されました。

とくに寒暖差のある季節や、換気を怠っているときにこうした症状が出やすいので、日々の変化にしっかり目を向けておきたいですね。

温度・湿度の管理ミスが原因に

肺炎のもっとも大きな原因のひとつは、温度や湿度の管理不足です。

リクガメは寒さにも湿気にも弱い生き物なので、温度が急に下がったり湿度が高すぎてジメジメした環境が続いたりすると、一気に体調を崩してしまうことがあります。

うちでは一度、冬にヒーターのタイマー設定ミスで夜間に室温が急低下し、朝起きたらリクガメが隅っこで丸くなってぐったりしていたことがありました。

その後、数日後に鼻水が出始め、病院へ。

幸いにも初期対応が早かったので重症にはなりませんでしたが、本当にゾッとしました。

また、夏場でも注意が必要です。

暑すぎるからといって窓を開けっぱなしにしておくと、エアコンと外気の温度差で体がだるくなることも。

ケージの位置や風の通り道も意識して管理するようにしています。

自宅でできる応急処置と受診の判断

もしも肺炎が疑われるようなサインに気づいたら、まずはケージ全体をしっかり温めることが大切です。

理想的な温度は種類によって異なりますが、基本的には25~30度前後を安定して保つようにし、湿度も50~60%を目安にしましょう。

また、水分補給も欠かせません。

鼻水が出ていたり息が苦しそうにしているときは、脱水気味になっていることもあるので、温浴で体をあたためつつ、少しでも水分をとらせる工夫が必要です。

ただし、呼吸が明らかに荒かったり、動きが鈍くなってきた場合には、すぐに病院へ行ってください。

「一晩様子を見てから…」という判断が命取りになることもあるんです。

私も「まだ大丈夫かな…」と迷ったことがあるのですが、やっぱり心配なら病院に行ったほうがいい。

プロの目で診てもらえる安心感って、本当に大きいですから。

腸閉塞・便秘の危険サイン|うんちが出ないのは病気かも

食べてるのに出ない…腸のトラブルかも?

「よく食べるけど、うんちが出てないな…」というとき、飼い主としてはまず

「餌の量が少なかったかな?」

「寝てる間に出たのかな?」

なんて思いたくなるもの。

でも、実はそれ、見過ごしてはいけない危険なサインかもしれません。

リクガメは消化スピードがゆっくりなので、排泄の間隔もそれなりに空くことがありますが、それでも数日以上出ていない場合は要注意。

特に、明らかに食欲があるのに排便がない場合は、腸が詰まりかけている可能性があります。

便秘がひどくなると腸閉塞になり、体内にガスがたまって内臓を圧迫したり、毒素が回ったりして、命に関わるケースも出てきます。

うちの子も、一時期3日以上うんちが出なかったことがあり、「まさか…」と背筋が凍った思いをしました。

誤飲やカルシウム不足も原因に

便秘や腸閉塞の原因にはさまざまありますが、特に多いのが「誤飲」と「カルシウム不足」です。

リクガメは意外となんでも口に入れてしまう性質があって、飼育環境にある小石、人工芝、時にはおもちゃの破片まで…。

うちのリクガメが実際に詰まらせた「人工芝の切れ端」も、ケージの隅に少しほつれて落ちていたものでした。

それをかじって飲み込んでしまい、腸の中で詰まって動かなくなってしまったんです。

あのときの焦りと後悔は、今でも鮮明に思い出します。

また、カルシウム不足も見逃せません。

体の代謝がうまくいかなくなると、消化もスムーズにいかず、腸の動きが弱くなります。

特に野菜ばかりでたんぱく質やミネラルが足りないと、便が固くなったり腸の働きが鈍くなったりするんです。

温浴やオリーブオイルで改善することも

もし「これは便秘かも…」と気づいたら、まず試したいのがぬるま湯での温浴です。

お湯の温度は35~38度くらいで、10~15分ほどのんびりと温めてあげましょう。

温浴には腸の動きを刺激する効果があり、リラックスによって排便につながることも多いです。

それでも出ない場合、少量のオリーブオイルを餌に混ぜて与えるという方法もあります。

もちろんこれは獣医さんの許可が前提ですが、便の滑りを良くしてあげることができるので、軽度の便秘には効果がある場合があります。

ただし、それでも改善しない、あるいはぐったりしていたり、お腹がパンパンに張っているような場合は迷わず病院へ。

腸閉塞が疑われるときは、レントゲンなどの検査が必要で、最悪の場合は手術が必要になることもあるんです。

私自身、最初は「しばらく様子見でいいか」と思ったものの、結局あれよあれよと悪化して、慌てて病院に駆け込むことになった経験があります。

あのとき、「もっと早く動いていれば」と何度思ったことか…。

だから、今は迷ったら“行く”を基本にしています。

自宅ケアで悪化を防ぐ!病院に行く前にできること

保温・水分補給・ストレス対策を忘れずに

リクガメが「なんだか元気がないかも…」と感じたとき、飼い主にできることはたくさんあります。

まずは基本のケージ環境を見直すことから。

体調が悪そうなときは、保温を徹底することがとても重要です。

リクガメにとって快適な温度は、種類や年齢によっても変わりますが、たいていの場合26~30℃をしっかり保ってあげると安心です。

また、水分補給も忘れがちですがとても大切。

食欲が落ちているときは自然と水分摂取量も減ってしまい、脱水気味になってしまうことがあります。

そんなときは温浴を活用するのがおすすめ。

ぬるま湯に10分ほど浸かるだけでも、皮膚から水分を吸収してくれることもありますし、リラックス効果も期待できます。

そして、もうひとつ見逃せないのが“ストレス”。

具合が悪いときほど、構ってあげたくなる気持ちもわかるのですが、むやみにケージを開け閉めしたり体を触ったり、レイアウトを変えたりするのはかえって逆効果。

必要最低限の世話のみにして、あとはそっと見守る姿勢がいちばんです。

飼い主が慌てないためのチェックリスト

リクガメの異変に気づいたとき、つい慌ててしまいがちですが、冷静に観察することが大切です。

以下のようなチェック項目を頭に入れておくだけで、いざというときの判断材料になります。

- 食欲や排せつに変化はある?(食べる量・うんちの回数や形状)

- 動き方や姿勢がおかしくない?(動きが鈍い・片足を上げたまま・首が伸びきっている)

- 鼻や口、うんちに異変はない?(鼻水、よだれ、血便や未消化物の混入)

私はスマホのメモアプリに日記感覚で毎日の様子を記録しておくようにしてから、ちょっとした異変にも気づけるようになりました。

受診時に必要な情報・持ち物とは?

病院に行くと決めたら、なるべくスムーズに診察してもらえるように、事前準備もしておきましょう。

とくにリクガメは言葉で症状を伝えられないぶん、飼い主の“観察記録”がとても貴重な手がかりになります。

- うんちの状態(頻度、色、匂い、形)

- 食べた物(最近の餌の内容・食べる量)

- 温度・湿度の記録(できれば1週間分くらい)

- 体重や甲羅の状態の変化(可能なら計測)

さらに、異変があった様子を写真や動画で撮っておくと、さらに有効です。

そして移動時は、できるだけ保温が効くキャリーケースに入れ、カメが動き回らないようにタオルなどで固定してあげると安心。

夏は熱中症、冬は冷えすぎに注意して、なるべく短時間で連れていけるように段取りしておくとベストです。

私自身、「もう少し準備しておけばよかった」と後悔したことがあるので、今は“いざというときセット”を玄関に置いて備えています。

それくらい、ちょっとの準備が命を守ることにつながるんだと実感しています。

ふだんからできる病気予防の習慣

餌・温湿度・床材・掃除…毎日の小さな習慣が大切

結局のところ、予防がいちばんの治療です。

リクガメの健康を保つには、特別なケアよりも「当たり前のことを丁寧に」がとても大事。

たとえば餌。

葉物野菜だけで済ませてしまいがちですが、栄養バランスを考えてカルシウムをプラスしたり、ビタミンAの豊富な緑黄色野菜を取り入れたりすることが、病気予防につながります。

私は以前、つい手軽なキャベツばかりあげていて、甲羅がボコボコになってしまった経験があります(苦笑)。

温湿度管理も要です。

ケージに温度計・湿度計を設置しておくだけで、日々の微妙な変化に気づけるようになります。

特に季節の変わり目は、朝晩の温度差が激しいので注意が必要。

床材も定期的に交換し、ふわっとした柔らかめのものを使うと、リクガメが落ち着いて過ごせます。

私も「掃除は明日でいっか」と放置していたことがあるのですが。

そのたった一日が原因で、うんちのニオイやカビが発生してしまい、結果的にリクガメが体調を崩してしまったことがありました。

それ以来、「今日できることは今日やる」をモットーにしています。

ストレスをためない環境づくりとは

リクガメにとってストレスは大敵。

人間のようにイライラを表現することはないですが、環境が不安定だと体調に如実に出てしまいます。

たとえば、ケージの場所をコロコロ変えるのはNG。

落ち着いた静かなスペースに置くことで、安心して過ごせるようになります。

うちでは一時期、リビングのテレビ横に置いていたのですが、テレビの音や人の出入りが多すぎて、リクガメがシェルターに引きこもって出てこなくなってしまったんです。

また、毎日のルーティンも大切です。

決まった時間にご飯を与えたり、声をかけたりするだけで、「今日も大丈夫だな」と安心してくれているような気がします。

目と目は合いませんが(笑)、ちゃんとこちらを覚えてくれているんだなと感じる瞬間があるんですよね。

「あれ?」と思ったらすぐに観察&記録

病気の早期発見には、毎日の観察とちょっとした記録が役立ちます。

「いつもより歩き方がぎこちない」

「うんちが少ない気がする」

「呼吸が浅いかも?」

そんな小さな変化が、実は大きなサインだったりします。

私は、日記とまではいかないまでも、スマホのカレンダーに「食欲◎、うんち×、元気△」みたいなメモをつけるようにしています。

これがあると、病院に行くときも「ここ3日間でこう変化しました」と具体的に伝えられてとても便利です。

写真や動画もおすすめ。

口の中や鼻先の状態って、毎日見ているようで意外と覚えていないものです。

「昨日と違う!」と感じたら、まずは記録。

それが未来の健康を守るヒントになりますし、自分の安心にもつながります。

何より、記録することで「この子をちゃんと見守ってるぞ」という気持ちも強くなって、飼い主としての自信にもなります。

まとめ

リクガメって、ほんとうに静かで控えめな生き物。

まるで石のようにじっとしている姿を見ると、「本当に元気なのかな?」と心配になることもあるかもしれません。

でも、だからこそ、ちょっとしたSOSに気づいてあげることが、飼い主として何より大切なんですよね。

うちの子も、口が腫れてご飯が食べられなくなったとき。

鼻水を垂らしてシェルターの中でぐったりしていたとき、「どうしてもっと早く気づいてあげられなかったんだろう」と、胸が締めつけられる思いをしたことがあります。

あのときの不安と後悔は、今でも心に残っています。

それでも、

「また元気に歩いてくれてよかった」

「食べてくれるだけでうれしい」

そんな小さな一歩一歩を一緒に歩む日々が、リクガメとのかけがえのない絆になっています。

この記事が、同じように「どうしたらいいの?」と不安を感じている飼い主さんの、少しでも道しるべになれたら本当にうれしいです。

完璧じゃなくていいから、まずは気づいてあげること。

そして「大丈夫だよ」とそっと寄り添ってあげること。

小さな変化に目を向け、リクガメの“声なき声”に耳を傾けながら、これからも一緒にのんびり、でも確かに愛情を持って向き合っていきましょうね。