「えっ、もう死んじゃったの……」

鈴虫を初めて飼ったとき、私が直面したのはそのあまりにも早い別れでした。

昨日まであんなに元気に鳴いていたのに、今朝見たらもう動かないなんて、そんな急な展開に気持ちがついていかず、ただただ呆然としてしまったんです。

ケースのすみっこにうずくまる小さな体を見ながら、何がいけなかったのか、どうしてもっと早く気づけなかったのかと自分を責めるような気持ちでいっぱいになりました。

だけどそれと同時に、こんなにも小さな生き物の命が、こんなにも自分の心を動かすんだと気づいた瞬間でもありました。

鈴虫の寿命は思っているより短くて、でもその短い時間のなかで、できることって意外とたくさんあるんです。

環境を整えたり、エサや水分に気をつけたり、ちょっとした工夫だけでその命は少しだけ長く、そしてなにより豊かになります。

この記事では、鈴虫の寿命の目安や、実際に私が試して効果を感じた長生きのコツを、実体験とともにたっぷりご紹介します。

「せっかく育てるなら、できるだけ長く一緒に過ごしたい」「最後まで元気な姿でいてほしい」と願うあなたの気持ちに、心から寄り添える記事になればうれしいです。

鈴虫の平均寿命と季節ごとの変化

成虫はどれくらい生きる?

鈴虫の成虫としての寿命は、じつはとても短くて、一般的にはおおよそ1か月から2か月程度といわれています。

夏の終わりごろに「チンチロリン」と涼しげな音色を響かせていたのに、秋が深まり肌寒さを感じる頃には、その声がふっと消えてしまう

そんな儚さ(はかなさ)もまた、鈴虫の魅力なのかもしれません。

私も最初は「えっ、こんなに早く終わっちゃうの?」とショックを受けたひとりです。

でも、よくよく調べてみると、もともと鈴虫は季節の移ろいとともに生き、そして命を終える昆虫であり、その短さこそが自然のサイクルだったのだと気づかされました。

だからこそ、その一瞬一瞬を大切に見守ってあげたくなるのです。

孵化から成虫までの期間もチェック

鈴虫の命の流れを知るうえで、成虫になるまでの成長過程も見逃せません。

卵から孵化(ふか)して幼虫として過ごすのは、だいたい5月から6月ごろ。

そこから脱皮を繰り返しながら、7月後半~8月にかけて成虫になっていきます。

つまり、生まれてから成虫になるまでに3~4か月ほどかかるというわけです。

子どもと一緒に観察していると、

「昨日よりも大きくなってる!」

「羽が出てきた!」

といった小さな変化に気づけるのが楽しくて、命の営みを実感する毎日になります。

大人になった鈴虫が鳴きはじめたときは、まるで「ここまで育ったよ」と報告してくれているかのようで、じんわりと胸にしみるものがありました。

自然環境と飼育環境で寿命は変わる?

これは私自身が何度も実感したことですが、鈴虫の寿命は自然まかせにするのと、飼育環境をしっかり整えるのとでは大きく違ってきます。

たとえば気温や湿度が不安定な場所に置いていたときは、まだ1か月も経たないうちに元気がなくなってしまいました。

でも、25度前後の安定した温度と、ほどよい湿度を保ちつつ、エサや水分補給に気を配っていた年は、1か月半以上しっかり鳴いてくれて、最後まで生き生きと過ごしてくれたんです。

飼育ケースの中がただの「虫の部屋」ではなく、鈴虫にとって心地よい居場所になったとき、その子たちの寿命は確実にのびるんだなと実感しました。

短い命だからこそ、私たちのちょっとした気づかいや思いやりが、より大きな意味を持つのだと思います。

寿命が縮まる原因とは?

気温・湿度の管理不足

鈴虫は、ただなんとなく飼っていても生きていける

そんなふうに思っていた昔の私は、本当に甘かったと今なら思います。

彼らにとっての命の鍵は、「温度」と「湿度」。

これがうまく保てないだけで、あっという間に弱ってしまうんです。

とくにエアコンの風が直接当たるような場所や、真夏の直射日光が差し込む窓辺なんて最悪で、ケースの中がカラカラに乾いたときには、鈴虫の動きも止まりがちになっていきました。

逆に、部屋の中でも風通しがよくて、やわらかい明るさが保たれる場所に置いた年は、彼らが毎晩心地よさそうに鳴いていたんですよね。

たった数度の違いでも、生きものにとっては死活問題。

そう気づいてからは、気温が安定しているかどうか、湿度が足りているかどうかを毎日チェックするのが日課になりました。

エサの偏りや水分不足

鈴虫は雑食とはいえ、なんでもあげればいいというわけではありません。

最初のころ、私は「キュウリだけ与えてればいいか」と思って、毎日同じものばかり置いていたんです。

するとだんだん動きが鈍くなってきて、「あれ、おかしいな……」と思って調べてみたら、偏った栄養では体がもたないことを知りました。

さらに盲点だったのが水分。

鈴虫って、小さな容器から水を飲むのが苦手なんですよね。

だからこそ、エサとなる野菜や果物にしっかり水分が含まれているか、マットが乾いていないかを意識することがとても大切なんです。

一度、水分が切れたことに気づかず、脱水のような状態になってしまった子がいて……

そのときはもう、どうにもしてあげられなくて、悔しさと後悔でいっぱいでした。

あの経験があってからは、湿らせたコットンや霧吹きを使って、「見えないけど、鈴虫の喉を潤すこと」を大事にしています。

過密飼育によるストレスと共食い

これも想像以上に見落とされやすいポイントだと思うのですが、鈴虫は意外と「静かで落ち着ける空間を好む繊細な生きもの」なんです。

最初の頃は、「たくさんいた方が鳴き声がにぎやかで楽しいかな」と思って、10匹以上を小さなケースに詰め込んでしまったことがありました。

でもある日、エサが足りなかったのか、1匹が他の子を攻撃している姿を目にしてしまって……。

正直、ショックでしばらく何も手につきませんでした。

そこからは、1つのケースに入れる数を減らしたり、仕切りを入れてスペースを確保したりと、できるだけストレスを減らす工夫を心がけるようになりました。

たとえ虫であっても、「生きる空間の心地よさ」はやっぱり大事なんですよね。

そして、その居場所を整えてあげられるのは、私たち人間だけなんです。

長生きさせるための環境づくり

温度と湿度のベストバランス

鈴虫にとって、温度と湿度の管理はまさに“生きるか死ぬか”の分かれ道です。

実際に私が一番最初に失敗したのも、この部分でした。

夏場だからと安心して、特に気にせずリビングに置いていたら、クーラーの冷風が直接当たってしまっていて。。。

いつの間にか動きが鈍くなり、鳴き声も聞こえなくなっていたんです。

あのときは本当に後悔しました。

それからは、エアコンの風が届かない場所に移して、室温も25~28度をキープするように工夫しました。

湿度についても、乾燥しすぎると鈴虫は弱ってしまうので、

- マットを湿らせたり

- 吹きをこまめに使ったり

湿度計をケースのそばに置くようになってからは、ぐっと安定して育てられるようになりました。

たったそれだけのことかもしれないけれど、その“たったそれだけ”が命を支えているんだと、何度も教えられています。

エサの与え方と水分補給のポイント

エサについても、正直最初は「キュウリあげてればOKでしょ」と思っていました。

でもそれだけでは足りなかったんです。

鈴虫も人と同じで、**いろんな栄養をバランスよく取ることで、はじめて健康に生きていけるんですよね。

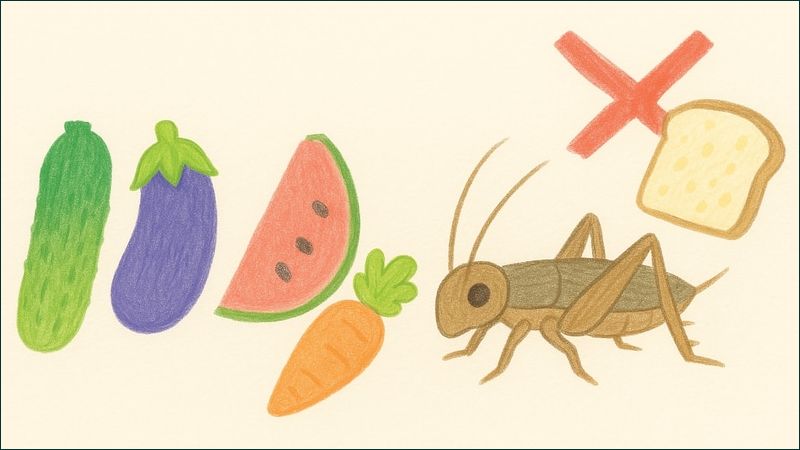

**私は、キュウリやナスに加えて、ニンジンやリンゴもローテーションで与えるようになりました。

彩りもよくて、見ていてちょっと楽しい気分にもなれます。

そしてもうひとつ忘れてはいけないのが水分補給。

鈴虫は直接水を飲むのが苦手なので、濡らした脱脂綿やティッシュ、あるいは霧吹きでマットに水分を与えることがとても重要です。

ケース内が乾燥気味だと、それだけで弱ってしまうので、野菜からの水分とあわせて“見えない水やり”を欠かさないようにしています。

ほんの少しの気遣いが、命を支える柱になるんだと思うと、毎回のエサやりがただの作業ではなく、心のやりとりのように感じるようになりました。

夜行性に合わせた静かな飼育場所

鈴虫は夜行性です。

つまり、昼間は休んで、夜にこそ活発に動き、あの風流な鳴き声を響かせてくれるんです。

私が以前、日中も生活音がにぎやかなリビングに置いていたときは、なかなか鳴かなくなってしまって「なんで?」と不安になりました。

ですが、廊下の奥や静かな部屋に場所を変えたら、その夜からすぐに「チンチロリン」と軽やかな音色が戻ってきて……

あのときの感動は今でも忘れられません。

**鈴虫にも、落ち着ける時間と空間が必要なんです。

**照明が直接当たらない場所や、人の出入りが少ない静かな部屋は、鈴虫にとって“安心して過ごせる住処”になります。

特に小さな子どもがいる家庭では、寝かしつけのあとの静かな時間に鈴虫の声を楽しむのも、ちょっとした癒しの時間になりますよ。

生き物を飼うって、ただエサをあげるだけじゃなくて、“その子のリズムを尊重する”ことでもあるんだなと、鈴虫が教えてくれた気がします。

寿命が近づいたときのサインと接し方

動きが鈍くなる・鳴かなくなる

それはある日の夜のことでした。

いつもは決まった時間になると「チンチロリン」と響き渡っていた鳴き声が、ぴたりと止んだんです。

最初はたまたまかな、と思いました。

でも次の日も、またその次の日も、静かなまま。

ケースを覗いてみると、いつもより動きが鈍く、ぼんやりと同じ場所にとどまっている姿がそこにありました。

このとき私が感じたのは、「あぁ、この子の時間が終わりに近づいているんだな」という淡い気づきでした。

鈴虫は、寿命が近づくと、音で知らせてくれるように鳴かなくなることが多いんです。

そして、羽を震わせる力も、歩く元気も、だんだんと失われていきます。

その変化はとても静かで、誰にも迷惑をかけず、ただそっと命を閉じていくような、そんな尊さがありました。

その姿に、私は何度も涙ぐみました。

たった1~2か月の命でも、こんなに心を揺さぶってくれるんだなって。

最後まで穏やかに見守る工夫

そんなときにできることは、決して多くありません。

けれど、ほんの少しのことでも、その命を見守る気持ちに変わりはないと思っています。

私はいつも通り、**新鮮なエサと水分を欠かさず置いて、ケースの中を静かで清潔に保つようにしました。

**少しでも心地よく、最後の時間を過ごしてもらえるようにと。

照明はなるべく控えめにして、そばに小さな観葉植物を置いたり、周囲の音が反響しないように布をかけたりもしました。

これだけでも、なんとなく空気がやわらかくなったような気がして、鈴虫の気配がほんの少し穏やかに見えたのを覚えています。

「がんばらなくていいよ」「そばにいるよ」そんな気持ちを、言葉じゃなくて、空間ごと伝えるようなイメージです。

子どもと命の大切さを学ぶきっかけに

鈴虫の最後の時間は、大人にとっても子どもにとっても、命の尊さを感じる貴重な機会になります。

我が家では、息子が初めて飼った鈴虫が亡くなったとき、一緒に小さなお墓を作って、「ありがとう」と声をかけて埋めてあげました。

最初は泣きそうな顔をしていたけれど、土をかぶせる手つきはとても優しくて、私はその背中を見て泣いてしまいそうになりました。

生き物と暮らすことって、楽しいことばかりじゃないですよね。

命の終わりと向き合うことも、その一部。

でもそれがあるからこそ、毎日のお世話がいとおしく思えたり、1匹1匹との関係がかけがえのないものに感じられたりするんだと思います。

そして何より、そういう経験を通して、**「生きているってすごいことなんだ」**という感覚が、自然と心に根づいていくのではないでしょうか。

まとめ|鈴虫との時間を、もっと大切に

鈴虫の命は、ほんのわずか1~2か月。

それだけ聞くと短く感じるかもしれませんが、その短い時間のなかには、たくさんのドラマや気づきが詰まっています。

私自身、初めて鈴虫を育てたときには何もわからずに失敗ばかりで、思いがけない別れに涙したこともありました。

でも、だからこそ今では、1匹1匹との出会いや成長、そして命の終わりに向き合うことの大切さを、心から実感できるようになったのだと思います。

- エサや水分の与え方

- 温度や湿度の調整

- 静かな環境づくり

そしてそれは、飼い主である私たち自身の優しさや思いやりの積み重ねでもあります。

鈴虫が元気に鳴くその音色は、まるで「ありがとう」と言ってくれているようで、聞くたびに胸があたたかくなります。

命は儚いけれど、だからこそ大切にしたい。

そんなふうに思える時間が、あなたにも訪れますように。

そして、あなたの手の中で育った鈴虫たちが、心に残る音色とともに、幸せな一生を過ごせますように。