「これ、鈴虫だと思って飼ってたら、実はコオロギだった…?」

ある夏のこと、息子が学校から持ち帰ってきた虫かごを見て、そんな衝撃のセリフが家に響きました。

黒っぽくて細長い体に長い触角、ケースの中でじっとしている姿はまさに鈴虫のようでしたが、どうも鳴き方がイメージと違う。

調べてみると、それはなんとコオロギ。

似ているようでまったく違う昆虫たちの奥深い世界に、親子でぐいぐいと引き込まれていったのを今でもよく覚えています。

鈴虫、コオロギ、キリギリス。

名前はよく耳にするけれど、実際に見比べてみるとその違いには驚かされます。

見た目や色、鳴き声、エサの好み、活動時間まで、それぞれに個性があり、飼育環境や注意点も異なります。

とくに小さなお子さんと一緒に飼育する場合は、正しい知識が安全にも直結するため、見た目だけで判断してしまうのはとても危険です。

この記事では、初心者の方にもわかりやすいように、鈴虫とよく似た昆虫たちの違いを丁寧に解説していきます。

自由研究や観察学習にも活かせる内容で、子どもの「なぜ?」にも応えられるはずです。

ただ「鳴き声を楽しむ」だけでなく、その命の営みを知ることで、もっと深く、もっとやさしく、昆虫たちと向き合える。

そんなきっかけになればうれしいです。

鈴虫と似た昆虫の違いを知るメリット

なぜ比較が必要なのか?飼育トラブルを防ぐために

鈴虫とよく似たコオロギやキリギリスを見分けずに飼い始めてしまうと、エサが合わなかったり、思ったように鳴かなかったりと、思わぬトラブルになることがあります。

とくに子どもと一緒に飼う場合は、正しい情報が安心にもつながるため、事前の知識がとても大切です。

鈴虫はナスやキュウリなどの野菜、煮干しなども食べる雑食性で、湿度の高い静かな環境を好みます。

コオロギはやや乾燥した場所でも生きられ、跳ねる力が強く脱走しやすいためケースの管理が重要になります。

キリギリスはさらに活発で鳴き声も大きく、草を主食とする草食性なので、飼育には広さや防音への配慮も必要になります。

似ているからと同じ飼い方をしてしまうと、命に関わることもあるため、見た目だけでなく生態や特徴を正しく理解してから迎えることが、安全で長く付き合うための第一歩です。

子どもと学ぶときの観察ポイント

鈴虫と他の昆虫を比べることで、「見る・聞く・感じる」力が育ちます。

自由研究や観察日記に取り入れると、ただの飼育が学びの体験に変わります。

姿・鳴き方・動き方など、親子で一緒に探してみるのも楽しいですよ。

図鑑を手にとって「これが鈴虫」「これはコオロギかも?」と一緒に見比べたり、鳴き声を録音して違いを聞き分けたりと、工夫しながら観察することで学習への興味も深まります。

鳴く時間帯の違いや、エサの食べ方、ふんの形状など、細かな観察ポイントはたくさんあります。

命と向き合うための“違い”の理解

見た目が似ていても、それぞれの昆虫には違った命のリズムや過ごし方があります。

その違いを理解することは、「命を大切にする」気持ちにつながります。

ただ飼うのではなく、「どうすればこの子が快適に暮らせるか」を考える時間こそが、子どもたちにとってかけがえのない経験になります。

飼育を通して、

「なんでこっちは鳴かないの?」

「この虫はどうしてじっとしているの?」

という問いに向き合うことは、他者を理解しようとする姿勢そのもの。

昆虫の違いを学ぶことは、生きものの多様性を知ること、そして命への敬意を育む第一歩になるのです。

鈴虫とコオロギの違い

見た目の特徴(体の色・羽・触角の長さ)

鈴虫とコオロギを見分けるうえで最初に注目したいのが見た目です。

鈴虫は全体的に黒っぽく、細長い体つきをしています。

とくに羽の形が繊細で美しく、光に当たるとほんのり透けるような印象を受けます。

触角は非常に長く、まるで糸のようにしなやかに揺れています。

一方で、コオロギは茶色っぽい体色が一般的で、体は鈴虫よりもやや丸みを帯びています。

羽は厚みがあり、少しゴワッとした印象。

触角も長いですが、鈴虫ほどの優美さはなく、全体的にずんぐりしたフォルムです。

この見た目の違いを知っているだけでも、虫かごの中でどちらがどちらかすぐに判別できるようになります。

鳴き声の特徴と鳴く条件

鈴虫とコオロギの違いが最もはっきり現れるのが「鳴き声」です。

鈴虫はその名の通り、まるで鈴を転がしたような「リーンリーン」という涼やかな音を奏でます。

音色には清らかさがあり、静かな夜に聞くとどこか懐かしさや癒しを感じることもあります。

それに対してコオロギは「リリリリ」「ジジジジ」といった、少し乾いた音をリズミカルに響かせます。

耳慣れていないと単なるノイズのように聞こえることもありますが、よく耳をすませば規則正しいリズムが感じられます。

また、鳴く条件にも違いがあり、鈴虫は基本的に夜行性で、室温が下がり静かになった時間帯に鳴きやすくなります。

コオロギも同じく夜に鳴きますが、種類によっては日中に鳴くものもいます。

静かな時間にゆっくり鳴き声を楽しみたいなら、やはり鈴虫が向いているかもしれません。

寿命・繁殖・活動時期の違い

鈴虫はおおよそ7月に孵化し、9月ごろに成虫となって鳴き始め、寿命はおよそ2~3か月とされています。

夏から秋にかけての限られた期間しか姿を見ることができない、まさに季節を感じさせる昆虫です。

一方、コオロギは種類によって活動期間が少し異なりますが、一般的には初夏から秋まで広く見られます。

また、冬を越す種も存在し、室内で飼育すれば比較的長く楽しむことができるのも特徴です。

繁殖に関しても、鈴虫は湿度の高い土に卵を産み、越冬後に孵化します。

コオロギも土に産卵しますが、種類によっては成長スピードが早く、短期間で繁殖サイクルを回せるものもいます。

繁殖を試してみたい初心者には、比較的飼いやすいコオロギからチャレンジしてみるのも一つの方法です。

飼育環境の違いと注意点

鈴虫は静かな環境とやや高めの湿度を好むため、直射日光を避けた風通しの良い場所にケースを置くのがベストです。

また乾燥に弱いため、毎日霧吹きで水分を与える必要があります。

音に敏感で、テレビの音や振動にもストレスを感じやすいため、なるべく静かな部屋で育てると安心です。

コオロギは比較的タフで、多少の乾燥にも強く、元気に跳ね回ります。

その分、ケースの隙間からの脱走には要注意。

ジャンプ力が強いため、フタはしっかり閉めておきましょう。

飼育ケース内に隠れ家や登れる場所を作ることで、ストレスも軽減されます。

また、どちらもエサの食べ残しを放置するとカビや虫の原因になります。

毎日きちんと掃除することが、長生きさせるコツです。

家族で飼う場合は、誰が何をするかを決めておくと、責任感も育まれておすすめです。

鈴虫とキリギリスの違い

体の形・足の長さ・色の見分け方

鈴虫とキリギリスは、パッと見はどちらもバッタに近い姿をしているため混同されがちですが、よく観察するとかなり違いがあります。

鈴虫は黒っぽく細身の体をしていて、どちらかといえば地味な印象。

足も比較的短く、ケース内をのそのそと歩くように動きます。

対してキリギリスは、鮮やかな緑や茶色をした個体が多く、バッタのような大きな後ろ足が特徴的です。

この強靭な後ろ足を使って高く跳ねるので、飼育する際には脱走防止がとても重要になります。

また、鈴虫は静かでおとなしい性格なのに対し、キリギリスは活発で、ケースの中でもよく動き回ります。

鳴き声の響きと音色の比較

鳴き声の印象もまったく違います。

鈴虫の鳴き声は「リーンリーン」と澄んだ音色で、風鈴のような涼しげな雰囲気を醸し出します。

夜に耳を澄ませば、静けさのなかに優しく響くその音に、心が癒されるような気持ちになります。

一方、キリギリスは「チョン、チョン」と短く勢いのある鳴き声を繰り返します。

力強く、やや金属的な響きがあり、鈴虫の音色とはまったく異なる性質です。

鳴く時間帯はどちらも主に夜ですが、キリギリスの声は音量が大きく、住宅環境によってはストレスになることもあるため注意が必要です。

エサの種類と食性の違い

鈴虫は雑食性で、キュウリやナスなどの野菜に加え、煮干しや市販の昆虫ゼリーも好んで食べます。

一方のキリギリスは主に草食性で、チシャやタンポポの葉、野草などを中心に食べます。

昆虫ゼリーにはあまり興味を示さないことも多く、エサ選びには少し工夫が必要です。

このように、エサの内容が違うことで、準備や管理にも手間がかかる場合があります。

特に草を与える際は、農薬の付着がないかを確認し、安全な食材を選ぶ配慮が求められます。

飼育に向いているかどうかの判断ポイント

キリギリスは活発なうえにジャンプ力が高く、さらに鳴き声が大きいため、飼育にはスペースと音への配慮が欠かせません。

夜間に静かな環境を必要とする家庭や集合住宅などでは、近隣への配慮も必要になります。

その点、鈴虫はおとなしく、鳴き声も静かで心地よいため、初めての飼育には向いている昆虫といえます。

見た目は地味かもしれませんが、その分、観察に集中しやすく、命の営みを丁寧に感じ取ることができます。

家族の生活スタイルや環境によって、どちらが適しているかは変わってきます。

見た目の好みだけで選ぶのではなく、それぞれの特徴をしっかり理解したうえで選ぶことが、後悔しない飼育につながります。

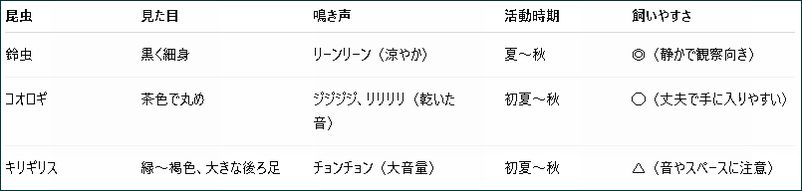

鈴虫・コオロギ・キリギリスの比較表

特徴を一覧で見比べられる早見表

ここまで読んできて「結局どれがどんな虫だっけ?」となった方のために、それぞれの特徴を比較した早見表をご用意しました。

見た目や鳴き声、飼いやすさまで一目でわかるようにまとめてあります。

飼育前の最終確認や、自由研究のまとめにもぜひ活用してみてください。

それぞれに良さがあるので、

「静かに鳴き声を楽しみたい」

「ジャンプ力や活発さを観察したい」

「丈夫で初心者向きな子を選びたい」

など、自分や家族の希望に合わせて選ぶのが一番です。

初心者が飼いやすい昆虫ランキング

これから初めて昆虫を飼うという方のために、我が家の経験と扱いやすさをもとに「飼いやすさ重視ランキング」を作ってみました。

1位:鈴虫

静かでおとなしく、鳴き声も心地よい。

脱走の心配も少なく、子どもとの観察にも最適です。

2位:コオロギ

活発で見ていて楽しく、エサの種類も豊富で丈夫。

ただし脱走防止は必須です。

3位:キリギリス

鳴き声の音量が大きくジャンプ力もあるため、飼育には少し経験と工夫が必要。

自由研究などでじっくり観察したい方向けです。

とはいえ、どの昆虫にもそれぞれの魅力があります。

性格や環境の相性を考えながら、「うちにはどの子が合いそうかな?」と想像してみるのも飼育前の楽しみのひとつです。

まとめ|違いを知れば飼育がもっと楽しくなる

鈴虫、コオロギ、キリギリス。

それぞれに個性があり、どれかが優れているというわけではなく、それぞれに合った魅力と育て方があります。

だからこそ、違いを知ることはただの知識の積み上げではなく、その命に寄り添う第一歩になります。

たとえば、鳴き声一つとっても、その響きや時間帯、音量に至るまで、聞き分けられるようになると毎日の飼育がぐっと楽しくなります。

あの優しい「リーンリーン」は鈴虫。

活発な「リリリリ」はコオロギ。

そして力強い「チョンチョン」はキリギリス。

それぞれの声に名前がつくことで、ただの“虫の音”が“命の音”として心に残っていくのです。

また、家族で観察する時間は、親子の会話や学びのきっかけになります。

「今日はエサをちゃんと食べたかな」

「脱皮したみたいだね」

そんな何気ない一言が、命を大切にする気持ちや責任感を育んでいきます。

そして何よりも、違いを知っていることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

エサの不一致や環境のミスマッチ、鳴き声による近隣トラブルなど、事前に備えておけば昆虫も人も快適に過ごせるはずです。

鈴虫を選ぶのか、コオロギにするのか、それともキリギリスか。

どの選択にも正解はありません。

ただ一つ言えるのは、その子のことをちゃんと知ろうとする姿勢が、きっと一番の正解になるということ。

あなたと小さな命との出会いが、実りあるものになりますように。