赤ちゃんが初めて迎える季節の節句――「初節句」は、ご家族にとって特別で記念すべき行事です。

健やかな成長を願う気持ちを込めて、雛人形や五月人形を飾ったり、お祝いのごちそうを用意したりするなど、家庭ごとのスタイルで大切にされています。

とはいえ、

「自分は呼ばれていないけれど、お祝いって渡すべき?」

「どのタイミングで?どんな形がいいの?」

「金額の相場やマナーもよくわからない…」

と迷うこともありますよね。

祖父母や親戚として、どう振る舞えばいいのか悩む方は意外と多いのです。

この記事では、初節句に招かれていない場合でも、気持ちの伝え方やマナー、お祝いの金額や品物の選び方までを、祖父母・親戚の立場に立って丁寧に解説していきます。

ちょっとした心配りが、思いやりのある素敵な印象を残してくれることも。

この記事を読んで、初節句の場面でのちょうどよい距離感と、あたたかい関係の築き方を見つけてくださいね。

初節句に呼ばれないのは失礼じゃない?最近の家庭事情とは

呼ばれなかった=嫌われた、ではありません!落ち込まずに受け止めよう

実は、最近は初節句を家族だけでこぢんまりと祝う家庭が増えています。

住宅事情や両家の距離感、家庭内の予定などを考慮して、あえて親族を呼ばず、両親と赤ちゃんだけでお祝いをするスタイルが主流になりつつあります。

外での会食や親戚を招いてのパーティーはせずに、手作りのご飯を用意したり、写真を撮ってアルバムに残したりするなど、それぞれの家庭のペースで祝うのが一般的です。

そのため、たとえ祖父母や親戚が呼ばれていなくても、非常識とか疎遠になったというわけではまったくありません。

招待されなかったからといって「距離を置かれているのでは…」などとネガティブに受け止めず、「今回は家族だけでのお祝いにしたんだな」と、軽く考えるくらいがちょうど良いでしょう。

また、初節句をどう祝うかは、親である当人たちが決めること。

親世代がとやかく口を出すよりも、まずは見守る姿勢が大切です。

連絡がなかったことに腹を立てるのではなく、「元気に育っていて何より」とあたたかい気持ちで受け止めてあげるのが、関係を良好に保つコツです。

初節句に呼ばれていなくてもお祝いは必要?親戚としての気遣い

呼ばれなくても「おめでとう」の気持ちは伝えよう

初節句に呼ばれていない場合でも、お祝いを贈るのは大人としての気配りとしておすすめです。

たとえ正式な招待がなかったとしても、「赤ちゃんの健やかな成長を願っているよ」という気持ちは、贈り物という形でしっかりと伝えることができます。

とくに祖父母や仲の良い親戚であれば、ちょっとしたプレゼントや現金を包むだけでも、受け取った側は「気にかけてくれてるんだな」と感じて、嬉しく思ってくれるはずです。

形式にとらわれすぎず、「お祝いの言葉を伝えるだけでも十分」という考え方でもいいでしょう。

たとえば、LINEや手紙で一言メッセージを添えるだけでも気持ちは十分伝わります。

また、贈るお祝いも高額である必要はありません。

小さなおもちゃやベビー用品、スイーツの詰め合わせなど、気軽に贈れるものでも十分喜ばれます。

さらに、「少しだけでも気持ちを届けたい」という姿勢そのものが、親戚としての優しさとして伝わるでしょう。

「呼ばれてないし何もしなくていいか…」と思うより、軽い気持ちでもお祝いを渡すと印象アップにもつながります。

今後の関係づくりにもつながるので、気負わず、できる範囲でお祝いをしてみてはいかがでしょうか。

初節句のお祝いは誰がする?祖父母・親戚の役割と贈り物のマナーを丁寧に解説

初節句のお祝いに関しては、昔ながらのしきたりと現代の柔軟な家族関係の中で、誰が何をすればいいのか悩まれる方も多いですよね。

特に祖父母や親戚は「どこまで関わるべきか」「何を贈れば喜ばれるのか」と気になるものです。

基本的には、両親が主催となってお祝いを行いますが、周囲の親族が温かくサポートする形が理想的です。

ここでは、祖父母や親戚それぞれの立場での役割や、どんな贈り物が適しているのかを具体的にご紹介します。

祖父母は節句飾りやお祝い金でのサポートが一般的

昔からの習慣では、雛人形(女の子)や五月人形・兜(男の子)などの節句飾りは祖父母が贈るのが定番とされてきました。

地域や家庭によって違いはありますが、母方の祖父母が用意する場合が多い傾向にあります。

ただし、近年は「飾るスペースがない」「収納に困る」「両家で費用を分担したい」といった実用的な事情も増えており、両家で話し合って決めるスタイルが主流になりつつあります。

もし贈り物に迷ったら、あらかじめ「何か足りていないものはある?」と聞いてみるのも親切です。

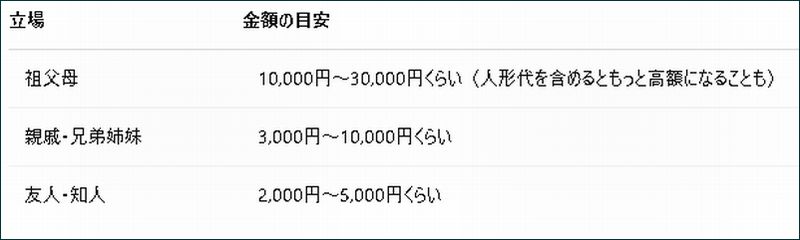

お祝い金として包む場合には、のし袋に「初節句御祝」と書き、10,000円~30,000円程度が目安となります。

飾りを贈らない場合は、現金とともにベビー服や記念になるアイテムを添えて贈るのもおすすめです。

親戚や兄弟姉妹は「気持ち程度」で温かい気遣いを

祖父母以外の親戚や兄弟姉妹に求められるのは、あくまで「気持ち」を形にしたお祝いです。

高価な贈り物をする必要はなく、相手の負担にならない範囲で構いません。

形式にこだわるよりも、「赤ちゃんが生まれて初めて迎える節目を祝いたい」という純粋な気持ちが大切です。

たとえば、赤ちゃんが喜びそうなおもちゃやスタイ、かわいい絵本、おしゃれな離乳食セットなども喜ばれます。

実用的なアイテムとしては、ベビーブランケットやベビー用の食器セット、フォトフレームなどもおすすめです。

相手の家庭の雰囲気や好みに合わせて選ぶと、より心のこもった贈り物になります。

現金で渡す場合は、3,000円~10,000円が相場で、のし袋に包むと丁寧な印象になります。

できれば紅白の蝶結びの水引を使い、「御祝」や「初節句御祝」といった表書きを添えると、しっかりとしたお祝いの印象を与えることができます。

さらに、「日頃お世話になっているから」「これからも元気に育ってほしい」という思いが伝わるような、温かな言葉やカードを添えると、より一層喜ばれるでしょう。

手書きのメッセージを添えるだけでも、ぐっと気持ちが伝わるものです。

ちょっとした一言が、相手の心をほっと和ませることもあります。

無理に大げさにする必要はありませんが、ささやかな贈り物や一言の心遣いが、長い親戚付き合いの中で良い関係を築いていくきっかけになります。

初節句のお祝い金の相場と渡し方のマナーまとめ|金額の目安から失礼にならない贈り方まで解説

金額の目安はこのくらい

無理のない範囲で、「おめでとう」の気持ちを伝えることが大事です。

金額の大小にかかわらず、気持ちがこもっていればその思いはしっかりと伝わります。

たとえば、自分の生活に余裕がない時期であれば、無理に高額な金品を用意する必要はありません。

数千円の現金でも、センスのいいちょっとした贈り物でも、心を込めて選んだものであれば十分に喜ばれます。

また、お祝いの内容よりも「贈ろう」というその行動自体が、親戚付き合いや信頼関係の上ではとても大切なことです。

特に今後もお付き合いが続く間柄であれば、こうした小さな気遣いが長い目で見て大きな意味を持ちます。

ぜひ、気持ちを大切にして、自分なりの形でお祝いを届けてみてくださいね。

渡すタイミングとおすすめの方法

タイミング

節句の2週間前~当日くらいまでがベストとされていますが、あまりに直前だと慌ただしくなってしまうため、1週間前くらいまでに届くように準備できると理想的です。

特に郵送や配送を利用する場合は、到着までの日数も見越して、少し早めに手配しておくと安心です。

なお、あまりにも早すぎると相手側の準備が追いつかず恐縮されることもあるため、2~3週間前を目安にするのが無難です。

渡し方

現金を贈る場合は「紅白蝶結び」ののし袋に「御祝」や「初節句御祝」と表書きをします。

中袋には金額や氏名を記入すると丁寧です。

手渡しできる場合は直接お祝いの言葉を添えて渡すのがよいですが、遠方などで手渡しが難しいときは、現金書留を使う方法もあります。

品物を贈る場合は、包装にもひと工夫を。

お祝いらしい華やかなラッピングに加えて、赤ちゃんや両親へのメッセージカードを添えると、より心のこもった贈り物になります。

熨斗紙を付ける場合は、「内のし(包装の内側)」か「外のし(包装の外側)」にするかも考慮しましょう。

郵送では内のし、手渡しでは外のしが一般的です。

いずれの方法でも、「おめでとう」「元気に育ってね」という気持ちが伝わるようなひと言が添えられていると、温かい印象を与えることができます。

まとめ:初節句に呼ばれていなくても、やさしい気持ちを届けよう

初節句に呼ばれていなくても、それを気にしすぎる必要はありません。

でも、ちょっとしたお祝いを贈ることで「おめでとう」「元気に育ってね」の気持ちを伝えることができます。

たとえ相手から招待がなかったとしても、「お祝いの気持ちを届けたい」という優しさは、しっかりと伝わるものです。

また、お祝いは必ずしも形式ばったものである必要はありません。

気持ちのこもった一言メッセージや、ちょっとした手作りのカードなど、相手を思う気持ちが込められていれば、どんな形でも喜ばれるはずです。

形式にこだわりすぎず、自分なりのやり方でお祝いの気持ちを届けてみてくださいね。

気持ちがこもっていれば、相手の心にもきっと響きますし、「やさしい人だな」と好印象を持たれるきっかけにもなります。

ちょっとした気遣いが、これからの良い関係づくりにつながるでしょう。

きっと喜んでもらえるはずですよ。