検便が「下痢っぽい便」だと、採っていいのか迷いますよね。

結論から言うと、多くの便潜血検査(大腸がん検診など)の採便では、やわらかい便でも、採れるなら提出できることが多いです。

ただし、水っぽくて採れないときや、別の事情があるときは、提出前に確認したほうが安心な場面もありますよ。

下痢っぽい便でも提出してよいかの考え方

下痢っぽい便でいちばん困るのは、「検査としてダメかどうか」よりも、「手順どおりに採れているか」なんですね。

便潜血検査は便の中の血液反応をみる検査なので、便の状態そのものより、採り方や混入(尿やトイレの水など)のほうが結果に影響しやすいです。

提出できることが多いケース

便がやわらかくても、

- 採便棒で採取できて

- 容器のフタがきちんと閉まり

- 提出期限内に出せる状態

下痢のときは、採便棒でかき混ぜるようにして付ける採り方が合うこともありますよ。

確認したほうがよいケース

一方で、便がほぼ水状で採便棒に付かないときや採便の途中でトイレの水に落ちてしまって、明らかに水が混ざった。

そんなときは、無理に提出せず、健診の案内先に確認するほうが安心です。

便秘や下痢だと、採便のタイミング自体が難しくなることもあります。

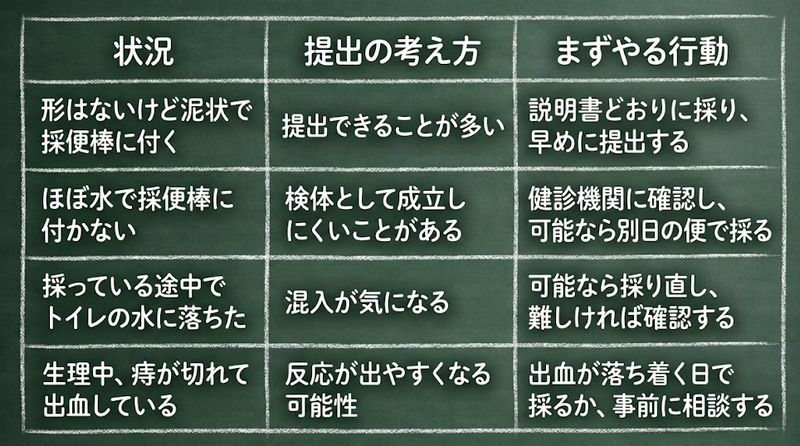

状況別の判断早見表

迷いやすいところを、いったん整理しますね。

下痢っぽい便の採り方で失敗しやすいポイント

下痢のときって、焦って採便棒を突っ込みすぎたり、逆にほとんど付かなくて不安になったりしますよね。

ここは、「少量でいい」と知っておくだけで、だいぶ落ち着きます。

量は少量でよい

採取量は、多すぎると容器からあふれたり、扱いづらくなったりします。

目安としては、米粒大くらいの少量が安心です。

下痢のときは、こするより、からめ取る意識

固い便だと表面をなぞる話になりやすいですが、下痢っぽい便は表面が崩れやすいです。

なので、採便棒で軽くかき混ぜるようにして、付着させるイメージが合うことがあります。

無理に深く突っ込むより、「付く形で少量を確保する」くらいの気持ちのほうが失敗しにくいですよ。

尿やトイレの水を混ぜない工夫

下痢のときは特に便が水に溶けやすいので、便が水に落ちる前に採れるようにシートを使うなど、説明書の方法っをしっかりと確認すると安心です。

もし混ざってしまった可能性が高いときは、採り直せるか、提出先に相談してみてくださいね。

提出までの保管と提出タイミング

採れたあとに気になるのが、「これで置いておいて大丈夫かな?」ってところですよね。

基本は涼しい場所で、早めに提出

保管方法はキットや提出先のルールが優先ですが、冷蔵庫で保管する案内があるところもあります。

いずれにしても、直射日光や高温を避けて、できるだけ早めに提出するのが安心です。

採便の回数やタイミングに悩むとき

便潜血検査は複数回(2回)で行うことが多いので、可能なら別の排便機会で採るのが安心です。

朝に限らず、出たタイミングで採ってよいケースもあります。

下痢で日程が読めないときほど、「出たときに確実に採る」を優先したほうが、焦りが減りますよ。

提出前に相談したほうがよいサイン

下痢っぽい便そのものは珍しくないですが、「今回はいつもの下痢と違うかも」と感じるときもありますよね。

便潜血検査は、あくまでスクリーニングなので、強い症状があるときは検査以前に相談が必要になる場合があります。

それに、検査の進め方も提出先で案内が変わることがあります。

気になる症状が続いているときは、健診機関や医療機関に確認してみてくださいね。

まとめ

下痢っぽい便でも、採便棒で採れて、提出期限と保管ルールを守れるなら、提出できることが多いです。

いちばん大事なのは、便の状態よりも、

「ちゃんと採れる形で採取できたか」

「尿やトイレの水が混ざっていないか」

「早めに提出できるか」

なんですね。

逆に、水状で棒に付かないときや、混入が強く疑われるときは、無理に出すより提出先に確認したほうが安心です。

焦っているときほど判断が難しくなるので、まずは「採れるかどうか」を基準に、落ち着いて進めてくださいね。

読んだあとに「次どうしよう」が残りそうなら、提出日までに便が出ないときの全体の対処も、あわせて確認しておくと安心につながりますよ。

提出日までに出ない焦りとタイミング不安の対処まとめはこちら

⇒検便が出ないときの全体ガイドに戻る