健康診断の検便って、期限が見えているぶん焦りますよね。

しかも「便が出ないかも」という不安があると、食事でどうにかしたくなる気持ちもすごく分かります。

結論から言うと、食物繊維は急に増やすとお腹が張ったり痛くなったりすることがあるので

「少しずつ増やす」

「水分も一緒に増やす」

「水溶性を中心にする」

を意識するのが安心です。

そもそも便潜血などの検査は、免疫学的方法だと食事制限がいらないことが多いので、無理に食物繊維だけをドカンと増やして追い込まないで大丈夫ですよ。

食物繊維を急に増やすとお腹が痛くなる理由

「体に良いはずなのに、なんでお腹が痛いの?」ってなりますよね。

ここは仕組みを知っておくと、あまり焦らずにすみますよ。

ガスが増えて、お腹が張りやすくなる

食物繊維は腸内で分解される過程でガスが増えやすく、慣れていない量を急に入れると張りやすくなります。

張りが強いと、痛みっぽく感じることもありますよね。

不溶性ばかり増えると、逆にしんどくなることがある

食物繊維には、水に溶けにくいタイプと溶けやすいタイプがあります。

水に溶けにくいものを急に増やすと便の“かさ”は増えるのに水分が足りず、硬さや詰まり感が出てつらくなることがあります。

水分が少ないと、繊維がうまく動けない

食物繊維は水分とセットで働きます。

水分が足りないまま繊維だけ増やすと、お腹の中でふくらみ方が偏ってしまって、張りや痛みにつながりやすいんですね。

今の自分はどのパターンか確認する

いきなり対策に走る前に「どこでつまずいているか」を分けて考えると、無駄な我慢を減らせますよ。

便が硬いタイプ

硬くて出づらいときは、水分不足や不溶性の摂りすぎが重なっていることがあります。

このタイプは「水溶性を少しずつ」「水分も一緒に」を意識すると落ち着きやすいです。

張って苦しいタイプ

張りが強いときは、急に繊維を増やした影響が出ていることがあります。

ここでさらに繊維を追加すると余計にガスが増えることもあるので、一度量を落ち着かせるほうがラクなこともありますよ。

便意はあるのに出ないタイプ

便意はあるのに出ないときは、姿勢や力み方の問題も混ざっていることがあります。

食事だけで押し切ろうとするとどうしても焦りが増えやすいので、食事は“補助”くらいに考えると気持ちが軽くなります。

お腹が痛くならない食物繊維の増やし方

ここは「やり方」を具体的にしておきましょう。

増やすなら“少しずつ”が基本

一気に変えるほどに、お腹はびっくりします。

量を増やすなら、数日かけて少しずつにすると、張りや痛みが出にくいです。

水溶性中心で、食べ方を寄せる

溶けやすい食物繊維は、いきなり便のかさを増やし過ぎにくいので、即効性を求めているときには相性が良いです。

海藻やオートミール、果物などを「いつもの食事にちょい足し」するイメージがやりやすいですよね。

水分をセットで増やす

ここが一番の落とし穴です。

食物繊維だけ頑張ると、逆に苦しくなりやすいです。

食事のときに水分を意識して足すだけでも、体感が変わることがありますよ。

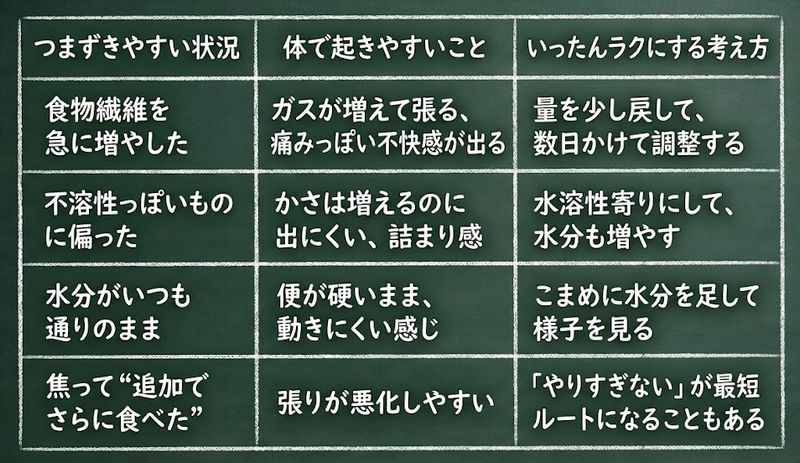

よくある失敗と、ラクに戻すコツ

初心者がつまずきやすいところを、先に見ておきましょう。

検便に間に合わせたいときの考え方

「間に合うかどうか」の不安が強いほど、食事を極端に変えたくなりますよね。

ただ、検査のために体調を崩すのは本末転倒なので、落ち着ける判断軸を置いておくのがおすすめです。

食事を無理にいじり過ぎなくても大丈夫なことが多い

便潜血のような検査は、免疫学的方法だと食事制限が不要なことが多いです。

もちろん案内用紙に指示がある場合はそれが最優先ですが、「食べ物でなんとかしなきゃ」と追い込み過ぎなくて大丈夫ですよ。

どうしても調整したいなら“攻め”より“整える”

このタイミングでおすすめなのは、刺激で無理やり動かす方向ではなくて、少しずつ整える方向です。

食物繊維は水溶性を中心にして水分も意識しつつ、いつもの食事の範囲で寄せるほうが失敗しにくいです。

やってはいけないこと

「やってはいけないこと」って、実は不安なときほどやりがちです。

なので、ここはしっかりと「やってはいけないこと」を知っておきましょう。

食物繊維を短期間でドカ食いする

「今日中に出したい」気持ちは分かりますが、急に増やすほどお腹が張って逆に出しづらくなることがあります。

お腹が痛いのに、さらに増やして押し切る

張りや痛みが出ている時点で、体は「ちょっと待って」と言っていることがあります。

いったん量を戻して、水分や休息で落ち着かせたほうが結果的に早いこともありますよ。

強い刺激で無理に動かそうとする

下剤などは検査への影響が気になる人が多いところです。

使う場合は、健診の案内や医療機関の指示を優先して、自己判断での使用はやめておくべきです。

採ったあとの保管が不安なときの安心ポイント

「出せたはいいけど、保管が合っているか不安」という人も多いですよね。

一般には、採った便は冷暗所で保管する案内が多く、手元の説明用紙の指示に従うのがいちばん確実です。

まとめ

食物繊維は体に良いイメージが強いですが、急に増やすとガスや張りが出て、お腹が痛くなったり出しづらくなったりすることがあります。

だからこそ「少しずつ増やす」「水分も一緒に増やす」「水溶性を中心にする」を意識すると安心です。

検便のために無理な食事調整をして体調を崩すのはつらいので、案内用紙の指示を最優先にしつつ、焦りすぎない範囲で整えていってくださいね。

提出日までの不安を全体的に整理したページは、こちらから戻れるようにしておきます。

⇒検便が出ないときの全体ガイドに戻る