みなさんは、日本の国技「相撲」にはどのくらい興味がありますか?

私は相撲といえば「おじいちゃんおばあちゃんが、夕方に楽しみにテレビで見るもの」と思っていましたが、最近では年齢問わず相撲ファンが増えているようです。

「相撲のルールは何となくわかるけど、詳しい事は全然わからない」という方も多いのではないでしょうか?

実は私もその一人です。

そんな私が「相撲の組み合わせの決め方」について調べてみました。

自分でもわかるようにまとめましたので、相撲に詳しくない人にもわかると思いますよ!

相撲の取り組みっていつ決まる?最初に全組み合わせを決めない訳とは?

相撲を見るにあたって、気になるのが「取り組み」、つまり試合順です。

これを決めるのは、審判部の「取り組み編成会議」によって決められています。

- 審判部長1名

- 審判部副部長2名

- 審判委員20名

- 副理事3名

- 初期5名

そして実はこの取り組みは、はじめからすべての取り組みが決まっているわけではありません。

ケガで休場する力士が出たりすると、予定がくるうこともありえるので、「前日に翌日の取り組みを決める」というシステムになっています。

それに中には、番付が下の方の力士が全勝していたりすると、上位の力士と対戦することもあります。

なので、前日にならないと誰と対戦するかわからないのです。

また、番付によって取り組みの決め方が少し違います。

番付ごとの取り組みの決め方①幕内・十両の場合

- 本場所の初日と2日目の取り組みは初日の二日前

- 3日目から千秋楽までの取り組みは、その前日の午前中

番付ごとの取り組みの決め方②幕内以下の取り組み

- 15日間で7番しか取り組みがないため、2日に1度まとめて決める

- 13日以降の取り組みは12日目に3日分をまとめて決める

他のスポーツでは、最初にすべての試合の順番が決まっていることが多いので、やはり相撲は少し特殊な世界なんだなという印象を持ちました。

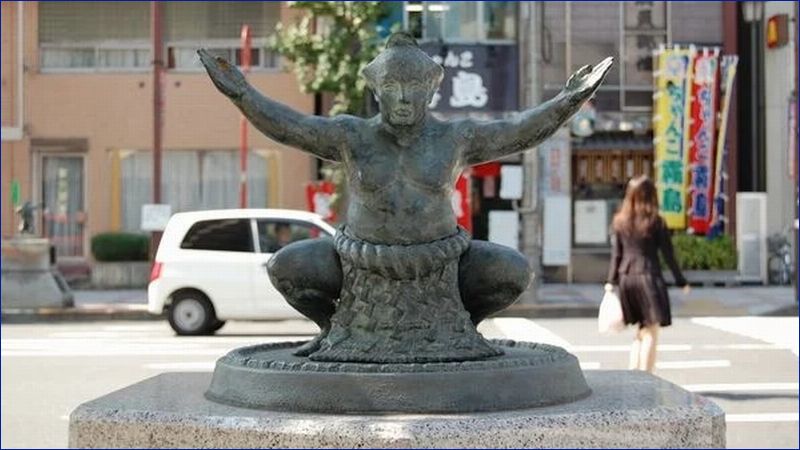

相撲ってどんなスポーツ?

相撲について少し説明しますね。

相撲とは

ただのスポーツとしてのものではなく、神事としての役割などもあったとは驚きですね!

相撲の始まりは、神話の時代ともいわれています。

それが江戸時代には庶民の娯楽として盛り上がって、現在では日本相撲協会が主催するスポーツ興行として「大相撲」が有名ですね。

元々が神事や祭りの奉納として行われていたから、他のプロスポーツと比べて、礼儀作法などが重視されるものとなっています。

たしかに、相撲の中継などを見ていても、他のスポーツとは少し違う空気感を感じますよね!

大相撲の千秋楽の組み合わせは他の日とはどんなことが違うの?

千秋楽とは、大相撲の興行の15日目、つまり最終日のことです。

それまでの取組みの集大成として、優勝や順位が決まる大切な一日です。

千秋楽の組み合わせはそれまでの取組みと同じように、前日の14日目の夕方に決まります。

千秋楽の組み合わせの特別なところは、「これより三役」がある点です。

千秋楽での「これより三役」ってどういうことなの?

この千秋楽での「これより三役」というのは、千秋楽の最後の三番の取組みのことを指します。

千秋楽の結びの三番では、それまでの取組みの中から東西それぞれ3名ずつ上位6名の力士が選ばれ対戦します。

本来なら三役は小結・関脇・大関のことなのですが、現在では、多くの場合横綱と大関が選ばれます。

最後の最後に横綱同士、大関同士といった盛り上がる取組みを持ってきて、最後までお客さんを楽しませようというわけです。

これより三役では、三役そろい踏みが行われます。

三役そろい踏みとは、東西それぞれ3名の力士が揃って土俵で四股を踏む儀式のことです。

小結以上の6名が一堂に会して四股を踏むのは、圧巻です。

ちなみに幕下以下の力士の場合、すでにお伝えした通り、千秋楽の取組みの組み合わせは12日目にまとめて3日分決めてしまいます。

13日目、14日目の結果に関わらず、最終日の対戦相手は決まっているということですね。

大相撲の取り組みの順番は何順で決めているの?

この取り組みの順番は、単純なトーナメントなどとは少し違うようです。

基本的に、番付の上位16人(横綱・大関・三役・前頭上位)については、「総当たり戦」となります。

また、場所がはじまって前半びうちに「下位の力士と上位の力士の取り組み」はありません。

しかし、下位の力士が成績が良くて、優勝争いに絡むような活躍をしていると、後半に上位陣との取り組みが組まれることもあります。

下位で活躍している力士が、横綱や大関などの上位の力士との取り組みがあると、とっても盛り上がりますよね!

そこで下位の力士が勝ったりすると、翌日の新聞記事になること間違いなしです。

余談ですが、絶対に組まれない取り組みも存在します。

- 同部屋対決

- 兄弟対決(若乃花と貴乃花の取り組みはかなりの異例です)

- 4親等以内の血縁者同士の対決

八百長や忖度(そんたく)を防ぐために、このような取り組みは禁止されているそうです。

まだある!?大相撲の組み合わせのいろいろな決まりごと

大相撲の組み合わせは、上でご説明した通り、同部屋や兄弟同士などは対戦しないといったルールがあります。

組み合わせの決め方は、基本的には、同じ階級同士が対戦するように組み合わせます。

その決まりをもとに、大相撲の初日、中盤、千秋楽で取組みの編成を変えていきます。

まず初日からの前半戦では、番付で同じくらいの順位同士で対戦するようにします。

つまり、下位の力士は下位同士、上位の力士は上位同士で戦うわけです。

大関対小結、関脇対横綱といった対戦が、前半での見どころになってくるのです。

中盤になると、それまでの結果をもとに決めていきます。

白星が多い力士同士、成績が振るわない力士同士の対戦が増えてくるのです。

特に中日を過ぎている場合、幕内で下位の力士であっても、成績がよいと大関や横綱と対戦する一番も出てきます。

そして千秋楽。

千秋楽の最後の結びの一番は、番付最上位の力士と番付二番手の力士の対戦になります。

組み合わせの決まりごとは他にもあります。

例えば、力士が1日に行う取組みは1番のみにすること、同じ組み合わせの取組みは同場所で繰り返さないこと、があります。

このようなルールのもと、毎日取組みの編成がされているのです。

大相撲のトーナメントの組み合わせはどうやって決まる?どんな決まりごとがあるの?

全員と相撲をとるわけじゃない「大相撲のトーナメント」の組み合わせは、

「審判部長」

「副部長」

「審判員」

が所属している「取組編成会議(とりくみへんせいかいぎ)」で決められています。

15日間にわたって行われる大相撲のトーナメントを組むときには、公正に取り組みが出来るように決め事が盛り込まれているのですよ。

何気なくテレビを通して見ている大相撲の取り組みも、この「決めごと」を知ったらルールの細やかさがわかって、より楽しみながら観戦できるはずです!

それでは、大相撲のトーナメントを組むときの決め事について、ご紹介していきます。

>大相撲トーナメントのときの決まりごと①力士の人数は42名以内である

幕内として取り組みを行う力士の人数は「42名以内」と決まっています。

そして、1人の力士は1日1回しか取組が出来ないことになっています。

なので、15日間の取り組みを最初から決めてしまうと、公平さがなくなってしまうのです。

公平さを保つために、3日目以降の取り組みは前2日間の勝敗を見てから、決めています。

>大相撲トーナメントのときの決まりごと②同部屋同士、兄弟同士は取り組み出来ない

原則として、同部屋の力士や兄弟の力士との取り組みは出来ません。

また、親族間であっても、4等身以内の親戚とも取り組みをすることは出来ない決まりになっていますよ。

ただし、トーナメント戦で勝ち上がり、決勝戦が仮に同部屋同士になった場合には、取り組みが認められています。

もしも、同部屋同士の取り組みが見られた場合には、かなりのレアケースになりますね!

大相撲の組み合わせの決め方のまとめ

相撲は、日本人にとってはなじみのある、身近なスポーツです。

少し知識をつけてから見ると、また違った楽しみ方が出来るかもしれませんね。

あなたの相撲観戦の参考にしていただけたら嬉しいです。