デート中に急に鼻水が出ると、「え、今?」って焦りますよね。

しかも相手が好きな人ほど、ティッシュを出すだけでも変に緊張してしまうものです。

でも、冬の外や寒い場所で出てくるサラサラの鼻水は、体が冷たい空気をあたためたり湿らせたりしようとして起きることが多くて、珍しいことではないんです。

この記事では「原因の見分け方」から「その場でバレにくい対処」「事前の予防」「受診の目安」まで、1本で迷いが終わるように、できるだけわかりやすくまとめますね。

デートの鼻水は「見分けて、先回り」するとラクになります

鼻水って、全部が同じ理由で起きているわけではないんです。

寒さで反射的に出る鼻水もあれば、香水やタバコの煙、温度差、辛いものなどがきっかけで出るタイプもあります。

これはアレルギーではない鼻炎(非アレルギー性鼻炎)として説明されることが多いです。

だからこそ、やることはシンプルで、まず「自分は今どのタイプっぽいか」を見分けて、それに合う対策を当てるのがいちばん早いです。

原因をざっくり見分ける:あなたはどれに近い?

デート中にいちばん多いのは、寒い外に出たときに透明で水っぽい鼻水がスッと出てくるパターンです。

これは冷たい空気に反応して鼻の中が働くことで起きやすいと言われています。

一方で、温度差や匂い、煙、食べ物などに反応して起きる鼻水もあります。

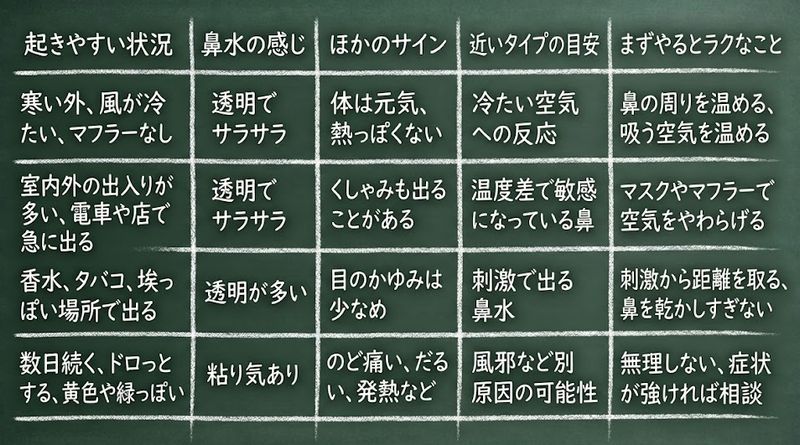

見分けのヒントを、表にしておきますね。

ここで「透明でサラサラ、寒いときに出る」が当てはまるなら、次の“その場しのぎ”がかなり効きやすいですよ。

その場でバレにくい対処:自然に見える順でいきます

デート中って、対策が“効くか”だけじゃなくて、“不自然じゃないか”も大事ですよね。

なので、見た目が自然な順に、実践しやすい方法をまとめます。

まずは「吸う空気」をあたためる:マスクやマフラーが強い味方

鼻は、吸い込んだ空気を体に入れる前に、あたためたり湿らせたりする役割があります。

寒い空気や乾いた空気だと、その調整が増えて鼻水が出やすくなることがあります。

だから、マスクやマフラーで口元と鼻の前に“空気のクッション”を作るだけでラクになる人が多いです。

見た目も自然ですし、会話もしやすいですよね。

ハンカチを持って「口元を押さえる動き」に混ぜる

鼻水が気になるとき、いきなり鼻をかむよりも、まずはハンカチを口元に当てる動きにして、ついでに鼻の下を軽く押さえるほうが目立ちにくいです。

このとき、鼻の下をこすりすぎると赤くなって逆に目立つので、「押さえる、拭うは最小限」くらいがちょうどいいですよ。

鼻の周りを温める:カイロは便利だけど当て方に注意

冷えで鼻水が出やすいタイプなら、鼻の周りを温めると落ち着くことがあります。

ただ、使い捨てカイロを肌に近いところで長く当て続けるのは注意が必要です。

低い温度でも、長時間の接触で低温やけどにつながることがあると案内されています。

もし使うなら、直接肌に当て続けないで、手で包むように持って鼻の近くに寄せる、短い時間で切り上げる、熱いと感じたらすぐやめる、くらいが安心です。

「鼻をかむ」より「軽くぬぐう」ほうが音が出にくい

デート中って、鼻をかむ音が気になって余計に焦ることがありますよね。

鼻水がサラサラのときは、強くかむよりも、ティッシュで軽くぬぐうだけで足りることも多いです。

トイレに行けるタイミングが来たら、そのときにしっかり整える、という流れにすると落ち着きやすいですよ。

デート前にできる「先回り」:鼻水を出にくくする準備

その場の対処も大事ですが、実はデート前の数分で、鼻水の出やすさが変わることもあります。

出発前に「鼻の乾燥」を減らしておく

乾燥していると、鼻の中が刺激に敏感になって、余計に反応しやすくなることがあります。

家を出る前に部屋が乾燥しているなら、加湿を少し意識したり、温かい飲み物で喉と鼻をゆるめておくと安心感が出ます。

鼻うがい(鼻洗浄)をするなら「水」の扱いだけ気をつけて

鼻洗浄は、鼻の中の余分な粘液や刺激物を洗い流して楽になることがあります。

やるなら、やり方と水の扱いを丁寧にするのが大事です。

医療機関の案内では、蒸留水や、一度沸騰させて冷ました水を使うことがすすめられています。

デート前に初めて試すより、別の日に一度やってみて「自分に合うか」を確認しておくと失敗しにくいですよ。

持ち物は“かわいくないけど最強”を仕込む

持ち物って地味に効きます。

鼻水って、出たあとに「どう見せずに処理するか」でストレスが決まるからです。

ポケットティッシュを1つだけだと心もとないので、薄いものをもう1つ、バッグの別ポケットに入れておくだけでも安心感が増えます。

ハンカチは吸水の良いものが1枚あると、鼻だけじゃなく手の冷え対策にも役立ちますよ。

「寒暖差で出る鼻水」っぽいときに知っておくと安心な話

寒い屋外だけじゃなく、暖かい室内と寒い外を行ったり来たりしたときに鼻が反応する人もいます。

こういうタイプは、アレルギーが原因じゃない鼻炎として扱われることがあって、温度の変化や刺激がきっかけになることがあると説明されています。

この場合は、「薬で止める」よりも、まずは環境の刺激を減らしてあげるのが近道になりやすいです。

たとえば、外に出る前にマフラーを先に巻いておく、店に入ったらコートの前をすぐ開けて体の熱をこもらせすぎない、みたいな小さな調整が効くことがあります。

やってはいけないこと:焦るほどやりがちな落とし穴

鼻水って、恥ずかしさがある分、つい強引に何とかしたくなるんですよね。

でも、ここをやると逆に目立ったり、悪化しやすいので注意です。

鼻の下をゴシゴシこすり続ける

赤くなったり皮がむけたりして、あとからメイク直しが大変になります。

拭くなら“最小限”が正解です。

カイロを直接当て続ける

さっき触れた通り、低温でも長時間の接触で低温やけどになることがあります。

温めるなら「手で包んで短時間」くらいが安心です。

鼻洗浄をするのに水を適当に用意する

鼻洗浄をするなら、蒸留水や煮沸して冷ました水など、清潔な水を使うことが案内されています。

これは怖がらせたいわけではなく、せっかく楽になるためにやるなら、安全側でいこうね、という話です。

受診の目安:デートの鼻水が「いつもの範囲」を超えるとき

多くの鼻水は一時的ですが、いくつか「一度相談したほうが安心」なサインがあります。

たとえば、鼻水が長く続く、何度も繰り返して生活に支障が出る、刺激や温度変化で毎回つらい、という場合は、非アレルギー性鼻炎など別の見立てが必要なこともあります。

また、発熱や強い体調不良があるときは、無理してデートを続けるより、体を優先したほうが結果的にうまくいきますよね。

「鼻水くらいで病院って大げさかな」と思うかもしれませんが、困りごとが続いているなら、相談すること自体は全然おかしくないです。

どうしても気まずいときの一言:言い方で空気はラクになります

鼻水って、隠そうとするほど不自然になってしまうことがあります。

もし相手に気づかれそうなら、さらっと「寒いと鼻が反応しやすいんだよね。

ちょっとティッシュ取るね。

」くらいで十分です。

必要以上に謝るより、落ち着いて言ったほうが、相手も「そっか」で終わりやすいですよ。

まとめ

デート中の鼻水は、あなたの気合いが足りないとか、身だしなみがダメとか、そういう話じゃないです。

寒い空気で鼻が働いて起きることも多いですし、温度差や刺激で反応しやすいタイプの鼻水もあります。

その場では、マスクやマフラーで吸う空気をやわらげたり、ハンカチの動きに混ぜて自然に拭いたりすると、目立ちにくく対処しやすいです。

温めるなら低温やけどにならない当て方を意識すると安心です。

それでも続く、繰り返す、体調不良もセットで来るときは、無理せず相談や休む選択肢も持っておくと、気持ちがすごくラクになりますよ。

必要なら、あなたの「デートの予定(屋外多め、室内多め、食事ありなど)」に合わせて、いちばん目立たない対策セットを“持ち物込み”で組み立てて書きますね。