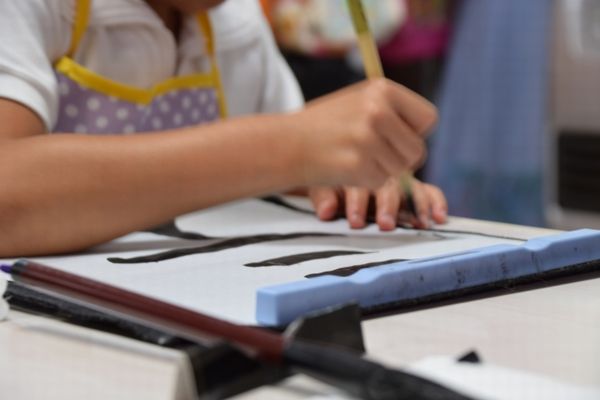

お正月に行われる「書き初め(かきぞめ)」は、昔から親しまれてきた日本の伝統行事のひとつです。

1月2日に行うのが一般的で、新しい年のはじまりに、今年の目標や願いを毛筆で書き表すことで、気持ちを新たに整える意味が込められています。

書き初めには、ただ文字を書くというだけではなく、いろんな良い効果もあるんですよ。

たとえば、字を書くことで自然と姿勢が正され、集中力がぐっと高まりますし、文字に思いを込めることで「こうなりたい」という気持ちが明確になります。

また、書道をすると右脳が刺激されて、創造力や感性が磨かれるともいわれています。

子どもにとっても、書き初めは字の練習や表現力を育てるチャンスになりますし、家族みんなで取り組めば楽しい冬の思い出にもなります。

こんなふうに、書き初めは心と頭の両方にいい刺激をくれる、まさに新年のスタートにぴったりな行事なんです。

これからの1年を気持ちよく始めたいと思ったら、ぜひご家庭でも書き初めを取り入れてみてくださいね。

小学生でもわかるお正月にする書き初めの意味

書き初めは、年が明けて1月2日に初めて書や絵を書く行事のことです。

なんで1月2日なのかと言うと、昔からこの1月2日を「事始め」と呼んで、この事始めの日には「農家では作り始め」をしたり、「商家では初荷を出す」なんかをしていました。

この事始めに習って、宮中や偉い文人たちが1月2日に「書き初め」を始めたと言われてます。

そもそも、昔から書道はとっても大事な学習で、文字が一般の人たちにどんどん普及していくにつれて、この「書き初め」の風習が一般にも広まっていったんですね。

正月に書き初めをする意味ってなに?

最近では、普段から筆を使って文字を書くということがなくなりましたよね。

小学生のころなんかは、まだ授業や宿題での書き初めで書くこともありますよね。

でも大人になると書初めどころか、下手をすると文章はパソコンで作成するから文字を書くことすら少なくなってきていますもんね。

だからこそ、書き初めの由来を知ることで「文字を書く」ことの大切さがわかってきます。

昔は字が上手になるように書き初めを神様に納めていた

他人に伝える手段として文字を書くということで、ちゃんと相手に伝わるような文字を書けることはとっても大切なことです。

綺麗な字で書いた手紙をもらうと、とっても気持ちがいいもので、その人の人柄まで良くみえてしまうものです。

なので昔の人たちは書き初めを書くことによって、神様に自分の書いた文字を納めることで、綺麗な文字が書けるようにお願いをしました。

1月11日には「どんど焼き」という行事があって、書き初めで書いた「書」を燃やすことで字が上手になるという風に考えられていました。

書き初めには、昔の人が少しでも「綺麗な字を書くことができますように」といった思いが込められていたんですね。

小学生が書き初めをする目的は?

前に書いたように、書き初めをすることには「字が綺麗になりますように」といった願いが込められています。

小学校の冬休みの宿題で出される「書き初め」には決められた熟語とか教科書で習う文字を書くことが大きな目的となっています。

今は昔と違って、パソコンや携帯、スマホの普及によって「綺麗な文字を書く」ということが軽く見られがちです。

だからこそ、綺麗な文字に対する思いを強く持つことで、その子の個性にもなります。

それにどんな時代になってもやっぱり「美しい文字」を書くことができるのは、とっても素敵なことですよね。

せっかく「書き初め」をするなら、やることの意味を理解して取り組んだ方が、意味も知らずになんとなくやるより絶対にいいと思います。

家族みんなで書初めを始めるときの準備については、

![]() 「今年から家族みんなで書き初めを始めよう!何を準備すればいい?」

「今年から家族みんなで書き初めを始めよう!何を準備すればいい?」

に詳しくまとめてるので、参考にされてみてくださいね!

書道は脳の発達に効果がある?

書道をすることで文字が上手になること以外にも、良いことがあります。

「習字」と「書道」って実は違うもの

まず、習字と書道って同じように筆で文字を書くから同じだと思われがちですが、実は違うものなんです。

習字は、お手本通りに綺麗に書くことが目的で、主に左脳を刺激すると言われています。

逆に書道は、お手本(基本)に自分のアレンジを加えて書くので、楽しんで書いて自分なりの魅力的な作品を書くことが目的になります。

こちらは右脳を刺激すると言われています。

書道は学習効率をアップするトレーニングにも

右脳が鍛えられると「直感的思考」や「高速情報処理」が向上し、学習能力を向上させるのに役立つと言われています。

同じ勉強をしても、効果が全然違ってきますよね。

小学校などで習うのは「習字」です。

「書道」でアレンジを加えることはもちろん、基本があって初めて美しいアレンジができるものなのです。

なので、しっかりと学校で基本を学んで、自分なりにアレンジが加えられるようになれば、右脳を刺激しまくりです。

やっぱり自分の子供には、ただお勉強ができるだけじゃなく、頭の切れる子になってほしいので、今年から家族みんなで「書道」に取り組んでいこうと思っています。

幸い、旦那が昔 書道をやっていたようなので、しっかりと指導してもらいます^^b

お正月に書き初めをする理由!のまとめ

「書き初め(かきぞめ)」は、毎年お正月に行われる日本の伝統的な行事で、1月2日にその年の抱負や目標、願いごとなどを毛筆で書き表す習わしです。

新しい年のはじまりに気持ちをリセットし、「今年もがんばろう」という前向きな気持ちを育てる大切な時間として、多くの家庭で親しまれています。

書き初めには、姿勢を正すことや集中力を高める効果があるだけじゃなくて、文字に思いを込めることで気持ちを整理したり、右脳を刺激して創造力や感性を育てたりするなど、いろんな良い影響があります。

特に子どもにとっては、字をきれいに書く練習にもなりますし、自分の考えや願いを表現するきっかけにもなるんですね。

さらに、家族みんなで取り組むことで、自然と会話が生まれて心のつながりが深まったり、冬休みの楽しい思い出になったりと、家庭内のコミュニケーションにも良い影響があります。

こういったことから、書き初めは単なる行事というよりも、心と頭のリフレッシュができる新年にぴったりの素敵な習慣です。

「今年こそはこんなふうに過ごしたいな」と思ったら、ぜひ気軽に書き初めを取り入れてみてくださいね。