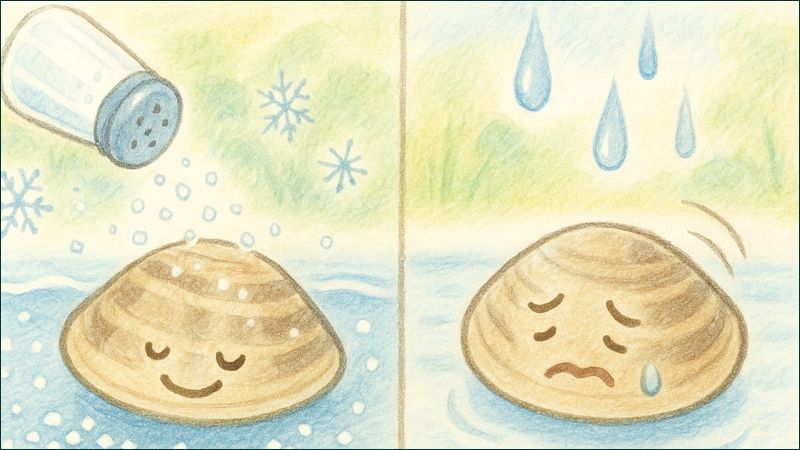

あさりの砂抜きに淡水を使ってしまうと、あさりがうまく呼吸できなくなってしまって、弱って死んでしまうことがあるんですね。

淡水は一見やさしいように見えるけれど、海の中で暮らしてきたあさりにとっては、とても過酷な環境なんです。

特に家庭で砂抜きをするときは「とりあえず水に入れとけばいいかな?」と真水を使ってしまいがちだけど、これが大きな落とし穴。

真水ではあさりの体内の塩分バランスが崩れてしまって、元気がなくなってしまうから注意が必要です。

そこで大切なのが、海水に近い塩水を使ってあげること。

塩水の濃度をきちんと守ってあさりが過ごしやすい環境を整えてあげれば、元気なまましっかりと砂を吐き出してくれますよ。

この記事では、淡水がNGな理由をくわしく解説しながら、失敗しない砂抜きのコツや塩水の作り方について、日常生活の中で実践しやすいやさしい言葉でわかりやすくご紹介していきます。

あさりの砂抜きに淡水を使ってはいけない理由

あさりは淡水だと生きられないって本当?

はい、本当なんです。

あさりはもともと海の中で暮らしている貝なので、淡水(真水)の中に長時間置かれてしまうと、生きていくことができなくなってしまいます。

特に、家庭で行う砂抜きのときに間違えて淡水を使ってしまうと、あさりがうまく呼吸できなくなってしまい、どんどん弱ってしまいます。

そして、ひどい場合には数時間のうちに死んでしまうこともあるんです。

あさりが死んでしまうと、身が硬くなってしまったり、食べたときに生臭さを感じたりすることがあります。

何よりも、食中毒のリスクが高くなってしまうので注意が必要です。

あさりの命を守るためにも、正しい方法で砂抜きをすることがとても大切なんですね。

スーパーで買ったあさりを見て、「とりあえず水につけておけば砂が出るかな?」と軽い気持ちで真水に浸してしまうこともあるかもしれません。

でも実はこれ、とてもよくある失敗であり、大きな落とし穴でもあるんです。

淡水は見た目には無害そうですが、あさりにとっては過酷な環境なんですね。

これから砂抜きをしようとしているママさんは、ぜひこの点を押さえて、あさりが元気に砂を出してくれるように、やさしい塩水で準備してあげてくださいね。

あさりが淡水に弱い理由とは?

あさりは「海水の塩分」に合わせて体の中の環境を保っています。

具体的には、体の中の塩分濃度を周囲の海水とバランスを取ることで、呼吸や体内の循環を正常に保っているんですね。

なので急に真水の中に入れられてしまうと、この塩分バランスが一気にくずれてしまって、体がうまく働かなくなってしまいます。

結果として、あさりは体の中の余分な水分をうまく排出できなくなってしまい、膨張したような状態になってしまうこともあります。

さらに、淡水にさらされることで強いストレスを感じ、呼吸も困難になってしまいます。

淡水ではうまく呼吸もできなくなるので、あさりは口を閉じたままになってしまい、砂を出すことができなくなってしまいます。

そうなると、せっかく砂抜きをしようとしても意味がなくなってしまいますよね。

つまり、砂抜きもできないうえに、あさりの命自体が危険にさらされてしまうというわけなんです。

このように、あさりにとって淡水というのは、見た目以上に負担の大きい環境なんですね。

砂抜きを成功させるためにも、そして何よりあさりの命を守るためにも、海水に近い塩水での対応がとても大切になります。

間違えて淡水で砂抜きしたときの対処法

もし間違えて淡水で砂抜きをしてしまったら、まずは気づいた時点ですぐに塩水に切り替えてあげましょう。

塩水の濃度は水1リットルに対して塩30グラム(大さじ2)を目安にして、やさしくあさりを移してあげてくださいね。

もしかしたら、まだ元気を取り戻してくれるかもしれません。

ただ、すでに元気がなくなっていたり、殻を閉じたままでまったく動かなくなっていたりする場合は、残念ながら手遅れの可能性が高いです。

見た目にはわかりづらいこともあるけど、よく観察して、あさりが反応しないようなら無理に使わないほうが安心です。

そうなったあさりは、加熱しても口が開かないことが多く、さらに独特のニオイがしたり、ぬめりや変色があることもあります。

こういったあさりはすでに傷んでいる可能性があるので、安全のためにも無理に食べようとせず、思いきって処分するほうがいいでしょう。

見た目がきれいでも、体調をくずしたりおなかをこわしてしまったりするのは避けたいですよね。

せっかくのあさり料理を安心して楽しむためにも、少しでもおかしいなと感じたら、食べるのをやめておくようにしてみてください。

あさりの砂抜きは海水で!正しい方法と塩水の作り方

塩水の作り方と塩の分量はどれくらい?

おうちであさりの砂抜きをするときは、「海水に近い塩水」を作ることがとても大事になります。

あさりは海の中で生きてきた貝なので、その環境にできるだけ近づけてあげることが、スムーズな砂抜きのコツなんですね。

目安としては、水1リットルに対して塩30グラム(約大さじ2杯)の割合で塩水を作ってくださいね。

この割合はだいたい海水の塩分濃度に近く、あさりが快適に過ごせる環境になります。

塩水を作るときには、計量スプーンを使ってしっかりと分量を守ると安心です。

うっかり塩が少なすぎたり多すぎたりすると、あさりがうまく砂を吐けなくなったり、体調をくずしてしまうことがあるので気をつけてくださいね。

また、使う塩についても少し気を配ってみましょう。

普通の食塩(精製塩)でも問題はないのですが、できればミネラルが含まれた自然塩や海塩を使ってあげると、あさりにとってもやさしい環境になります。

自然塩は溶けにくいことがあるので、しっかり混ぜて溶かしてから使うようにするとよいでしょう。

こうしたちょっとしたひと工夫が、あさりの元気を保ちながら、きれいに砂を抜くためのポイントになってきます。

砂抜きに適した温度と保管場所のポイント

塩水の温度はできるだけ常温(20度前後)に保つのがおすすめです。

あまりに冷たすぎると、あさりがびっくりして元気がなくなってしまうことがあるからです。

特に夏場は水道水が冷たいことがあるので、一度汲んでからしばらく室内に置いて温度をなじませてから使うと安心ですよ。

逆に冬場は水が冷えすぎていることがあるので、ぬるま湯と混ぜて適温に調整するのもいいかもしれません。

また、容器の置き場所にも工夫が必要です。

容器の上には新聞紙やキッチンペーパーをふんわりかけて、直射日光が当たらないようにしましょう。

明るい場所や強い光が差し込むと、あさりが驚いてしまったり、活動が鈍くなってしまうこともあります。

できればキッチンのすみや風通しの良い場所など、落ち着いた環境を選んでください。

さらに、冷房の風が直接当たる場所や、温度が急に変化するところは避けてくださいね。

急激な温度変化はあさりにとってストレスになるので、静かで穏やかな環境に置いてあげることで、よりスムーズに砂を出してくれるようになりますよ。

砂抜きにかかる時間と成功のコツ

あさりの砂抜きにかかる時間は、2~3時間が一般的な目安とされています。

でも、これはあくまで平均的な話で、あさりの産地や収穫後の時間、元の環境などによっても変わってくるんです。

なので、一概にこの時間でOKとは言い切れないこともあります。

砂抜きを始めたら、ときどき様子を見てあげてください。

あさりが水をピュッピュと吹き出していたり、少し口を開けて動いていたりするようなら、元気に砂を出してくれているサインです。

反対にまったく動かないようであれば、温度や塩分濃度が適切かを見直してみるといいかもしれません。

砂抜きが終わったら、あさりをそのまますくい上げて、下にたまった砂や汚れをなるべく触らないようにするのがポイントです。

ざるや網杓子を使って、そっとあさりだけをすくいましょう。

また、終わったあさりはそのまま使うか、冷蔵保存する場合でもしっかり水気を切っておくと鮮度が長持ちしますよ。

こうした小さな工夫が、おいしいあさり料理につながっていきます。

スーパーのあさりは砂抜き不要?見極め方と対処法

砂抜き済みあさりの見分け方とは?

最近ではスーパーで「砂抜き済み」と書かれているあさりもよく見かけますよね。

表示を見ると「すぐに調理できます」と書かれていることもあり、ついそのまま使ってしまいたくなります。

でも実は、100%すべての砂が抜けているとは限らないんです。

というのも、パックに「砂抜き済み」と書いてあっても、その後の保存状態や時間の経過によって、あさりがまた砂を吸い込んでしまうことがあるからなんです。

たとえば、一度砂抜きされていても、運搬や陳列の過程で水が変化したり、あさりの状態が変わったりすることで、再び体内に砂をためてしまうことがあります。

また、販売店によっては完全な砂抜きがされていない場合もあるため、表示だけで過信するのはちょっと危ないかもしれません。

砂抜き済みのあさりにも塩水につけたほうがいい?

なので「砂抜き済み」と書かれていても、短時間でもいいので塩水に少しつけて様子を見るのがおすすめです。

特に小さなお子さんやご家族と一緒に食べるときは、念には念を入れておきたいところですね。

もし塩水に入れてすぐにあさりが水をピュッと吹いたり、動き出したりするようであれば、まだ体内に砂が残っている可能性があるんです。

こうしたあさりはそのまま食べてしまうと、口の中でジャリッと砂を感じることがあって、せっかくの料理が台無しになってしまうことも。

塩水につける時間は、1時間前後でも十分効果があります。

あまり長時間でなくても、軽く様子を見るだけでだいぶ安心感が違いますよ。

あさりの状態に不安があるときは、無理に信じ込まず、ちょっとひと手間かけてみるのがおすすめです。

こうしたひと手間で、料理の仕上がりや食べたときの満足感が大きく変わります。

安全でおいしいあさりを食べるために、表示だけに頼らず、自分の目でもしっかりチェックしてみてくださいね。

砂抜き後のあさりの保存方法と注意点

砂抜き後の冷蔵・冷凍保存方法を紹介

砂抜きが終わったあさりは、水から出してぬれた新聞紙で包んで冷蔵保存(冷蔵庫の野菜室など)するのがいいとされています。

ただし、長く保存すると鮮度が落ちてしまうので、できればその日のうちに調理するのが安心です。

どうしてもすぐ使えない場合は、加熱してから冷凍保存しておくと便利ですよ。

食中毒を防ぐための加熱のタイミングとは?

あさりは生ものなので、加熱するタイミングには特に気をつけたいところです。

冷蔵庫に入れておいたとしても、時間が経つとどんどん鮮度が落ちていきます。

特に暑い季節などは、あさりの傷みが早く進んでしまうことがあるので、買ってきたその日のうちに調理してしまうのが一番安心です。

あさりを美味しく、そして安全に楽しむためには、できるだけ早めの調理が大切なんですね。

また、加熱の際にはあさりの様子にも注目してみてください。

加熱しても口が開かないあさりは、すでに死んでしまっていた可能性が高いです。

そうしたあさりは食べずに処分するのが安全です。

さらに、少しでもニオイが変だったり、ぬめりが強く感じられたりする場合も、無理に食べないようにしましょう。

少しもったいなく感じるかもしれませんが、食中毒のリスクを避けることのほうがずっと大切です。

あさりを使った料理はおいしくて楽しいものですが、安心して食べるためには下ごしらえから調理まで、ちょっとした注意が必要なんです。

特に家族みんなで食べるときには、「大丈夫かな?」と気になったあさりは思いきって外すようにして、安全第一で料理を楽しんでみてくださいね。

まとめ:あさりの砂抜きは塩水でやさしく丁寧に

あさりの砂抜きに淡水を使ってしまうと、あさりが呼吸できなくなって死んでしまうことがあるので注意が必要です。

あさりはもともと海の生きものなので、淡水というのはあさりにとってとても過酷な環境になります。

体内の塩分バランスが崩れてしまって、呼吸がうまくできなくなり、どんどん弱ってしまうんですね。

最終的には死んでしまうこともあるので、砂抜きをするときには必ず塩水を使うようにしましょう。

塩水といっても難しいことはなくて、家庭で簡単に作れる海水に近い塩水(1リットルに塩30グラム)を使うだけで十分です。

やさしく海水に近い塩水で砂抜きしてあげることが、あさりの命を守るためにも、料理をおいしく仕上げるためにも、とても大事なんですね。

「うっかり淡水でやっちゃった…!」というときも、すぐに塩水に切り替えることで、あさりが元気を取り戻す場合もあります。

まだ動いていたり、水を吹いたりする様子が見られるなら、塩水で落ち着かせることで持ち直すことがあるんです。

ただし、あさりがまったく動かず、口も開かないままになってしまっているような場合。

そんなときは、残念ながらすでに死んでしまっている可能性があるので、食べるのは避けたほうがいいかもしれません。

せっかくのあさり料理をおいしく楽しむためにも、やさしい塩水とちょっとしたひと手間をかけて、しっかり砂抜きをしてみてくださいね。

ほんのひと工夫で、安心して美味しく食べられるあさり料理が完成しますよ。