包丁を研いでいてカエリが出ない場合、原因は主に

「研ぎ方の角度」

「研ぐ際の力加減」

「包丁の素材」

の3つにあります。

適切な角度で研いでいないとカエリはうまく出ませんし、力を入れすぎたり弱すぎたりすることでもカエリが出にくくなります。

また、硬度の高いステンレス包丁などではカエリが出づらい傾向があるため、適切な砥石や研ぎ方を工夫することが大切です。

正しくカエリを出せないまま使用を続けると、切れ味が悪くなり料理の仕上がりにも影響を及ぼすことがあります。

この記事では、カエリが出ない原因を詳しく解説し、効果的な対処法についても紹介していきます。

カエリが出ない包丁研ぎの原因とは

【カエリとは?】包丁研ぎで重要なカエリの基本と役割

包丁を研ぐときに「カエリ」って聞いたことありますか?カエリというのは、包丁を砥石で研いだときに刃先の反対側にできる薄い金属の膜のことを指します。

もう少し詳しく説明すると、研いでいる最中に包丁の刃を削っていくと、削れた金属が刃の反対側に押し出されることでカエリができるんです。

これが起こることで、研ぎがうまくいっているというサインになるわけです。

言い換えれば、カエリがしっかりと出ていることは、砥石で包丁をしっかりと削れている証拠ということですね。

カエリはとても薄い金属の膜なので、指で触れてみると少し引っかかる感じがします。

初めて研ぐ人はカエリを確認することに少し戸惑うかもしれませんが、慣れてくるとカエリができたかどうかをしっかりと見極められるようになります。

このカエリをきちんと取り除くことも重要です。

なぜなら、カエリが残ったままだと、包丁の切れ味が均一でなくなったり、思った通りの切れ味が出なかったりすることがあるからです。

しっかりとカエリを取り除いて仕上げることで、包丁の切れ味を最大限に引き出すことができるんですよ。

【包丁研ぎでカエリが出ない原因】失敗する理由とは?

カエリって、包丁を研いでいるときに「ちゃんと研げてますよ」って教えてくれる大事な指標なんです。

包丁を研いでいるときにカエリが出ることで、刃先がしっかり研げている証拠になるんです。

カエリが出ているかどうかを確認することで、研ぎの進行具合をチェックできるだけでなく、包丁の研ぎ方が正しいかどうかも判断できる重要な要素なんです。

包丁を研いでいる途中でカエリが出ない場合、研ぎの角度や力加減、研ぎ方自体に問題があるかもしれません。

例えば、研ぎ角度が鋭すぎたり鈍すぎたりすると、カエリが出にくくなります。

また、研ぐ力が弱すぎると十分に削れていない可能性もあります。

逆に、力を入れすぎると刃先が欠けてしまうこともあるので、力の加減も重要です。

さらに、包丁の素材によってもカエリの出方は異なります。

例えば、硬いステンレス製の包丁はカエリが出にくいことがあり、鋼製包丁とはまた違った研ぎ方が必要になることがあります。

こうした点を理解しながら研ぐことで、効率よくカエリを出すことができるんです。

【カエリが出ない包丁研ぎ】原因を放置するとどうなる?

包丁を研いでいてもカエリが出ないと、どうしても切れ味がイマイチになってしまいます。

カエリが出ないまま仕上げ研ぎをしても、結局は鋭い刃にならないので、切れ味の悪い包丁になっちゃうんです。

正しい研ぎ方を覚えるのは大切ですね。

さらに、カエリが出ない状態を放置して使い続けると、切れ味が悪くなるだけでなく、食材を無理に切ろうとして包丁に余計な力をかけてしまうことがあります。

これによって包丁の刃が欠けたり、反対に食材が潰れてしまったりする原因にもなります。

特に和包丁や鋼製包丁の場合、カエリが出ない状態で無理に研ぎを進めると、刃こぼれや変形を引き起こすリスクも高まります。

また、カエリが出ないまま仕上げを行うと、切れ味の悪いまま使用することになり、料理の効率が下がるだけでなく、食材の美しさや食感にも悪影響を及ぼすことがあります。

例えば、魚を捌く際にうまく切れないことで身が潰れてしまったり、野菜のカットが不揃いになってしまったりすることもあるんです。

ですから、研ぎの途中でカエリが出ないと感じたときは、そのまま研ぎ続けるのではなく、原因をしっかり確認して対処することが重要です。

包丁の切れ味を左右する要素

【包丁研ぎの正しい方法】研ぎ方の違いで変わる切れ味

包丁の研ぎ方によって、刃の鋭さや持ちの良さが大きく変わります。

正しい角度で均等に研ぐことがとても大事です。

例えば、力を入れすぎてガリガリと強引に研いでしまうと、カエリが出にくくなるだけでなく、刃を傷つけてしまう可能性もあります。

また、同じ箇所を何度も研ぎ続けると、包丁のバランスが崩れてしまい、結果として切れ味が悪くなることがあります。

さらに、力を入れすぎると砥石自体にもダメージを与えてしまい、砥石の寿命を縮めてしまうこともあります。

また、包丁を研ぐ際には、研ぐスピードも重要です。

急いで研ごうとすると、刃が均等に研げず、カエリも出にくくなることがあります。

適度なスピードでゆっくりと研ぐことで、均等にカエリを出しやすくなり、最終的な切れ味にも大きく影響を与えます。

均等に研ぐことを意識することで、理想的な切れ味を実現することができるのです。

さらに、包丁の種類や素材によっても適切な研ぎ方は異なります。

例えば、鋼製包丁とステンレス製包丁では、研ぎにかける時間や力加減も変わってきます。

鋼製包丁は柔らかい金属を含んでいるため、比較的カエリが出やすい特徴があります。

しかし、ステンレス製包丁の場合は硬度が高いため、鋼製包丁と同じ感覚で研いでもカエリが出にくいことがあります。

しっかりとカエリを確認しながら研ぐことで、包丁の切れ味を最大限に引き出すことができるんですよ。

さらに、素材によっては特定の砥石を使う必要がある場合もあります。

例えば、セラミック包丁を研ぐ際にはダイヤモンド砥石を使うことが推奨されています。

これは、通常の砥石では硬度の高いセラミックをうまく削ることができないためです。

このように、包丁の種類と素材に応じた適切な研ぎ方を取り入れることで、包丁の切れ味をより長く保つことができるのです。

【包丁の切れ味】刃先の角度と切れ味の関係

包丁を研ぐときの角度って本当に大事です。

角度によって包丁の切れ味や耐久性が大きく変わってしまいます。

一般的に、角度を鋭くすればするほどよく切れる状態になりますが、その分刃が欠けやすくなるというデメリットもあります。

特に細かい作業をする際には鋭い角度が求められますが、頻繁に研ぐ必要も出てきます。

例えば、刺身包丁のように繊細な切れ味が求められる場合は、鋭利な角度で研ぐことで細かい切れ味を引き出すことができます。

しかし、鋭くすることで刃が欠けやすくなるため、研ぐ頻度を上げる必要がありますし、丁寧に取り扱うことも求められます。

逆に、少し鈍い角度に研ぐことで耐久性はアップします。

例えば、野菜をたくさん切る家庭用包丁なら、耐久性を重視して少し鈍い角度で研ぐ方が良いこともあります。

特に、大量に食材をカットする際や固い食材を切ることが多い場合は、耐久性を意識した研ぎ方が適しています。

鈍めの角度で研ぐことで刃が欠けにくくなり、長持ちしやすくなるというメリットがあります。

それでも、適切な角度で研ぐことでカエリが出やすくなり、結果的に切れ味も向上することが多いです。

自分に合った角度を見つけることも、包丁研ぎを上達させるコツです。

自分が包丁をどのように使うのか、使用用途に合わせて最適な角度を見つけ出すことが大切です。

また、研ぎ角度を調整するために専用のガイドクリップを使うことも、特に初心者にとっては便利な方法です。

【両刃包丁と片刃包丁】研ぎ方の違いを徹底解説

両刃包丁と片刃包丁では、研ぎ方が大きく異なるんです。

両刃包丁は両面を均等に研ぐのがポイントです。

特に、左右対称に研がないと片方の刃ばかり削れてしまい、切れ味が偏ってしまうことがあります。

均等に研ぐことで、スムーズな切れ味を保つことができます。

また、両刃包丁の場合、家庭用の包丁として広く使われているため、日常的なメンテナンスの中で定期的に研ぎ直すことが求められます。

特に野菜や肉をカットする際に使う包丁では、鋭い切れ味を維持することが重要です。

両刃包丁の研ぎ方を正しくマスターすることで、料理全体の仕上がりが向上することもあります。

一方で片刃包丁は少し特殊です。

片刃包丁は片側をメインに研ぎ、裏面は軽く仕上げる程度に留めることが一般的です。

特に和包丁などの片刃包丁は繊細な切れ味が求められるため、表面をしっかりと研ぐことが重要です。

また、裏面を研ぐ際も優しく研ぎすぎないように注意が必要です。

片刃包丁を研ぐ際には、特に精度の高い研ぎ方が求められます。

例えば、刺身包丁や出刃包丁など、用途に応じた切れ味を求める場合には、正しい角度と適度な力加減を意識することが必要です。

さらに、片刃包丁は素材によっても研ぎ方が異なる場合があり、

- 鋼製

- ステンレス製

- 高級なダマスカス包丁

包丁の種類に合わせた研ぎ方をマスターすることで、どんな料理にも適した切れ味を引き出せるようになります。

また、適切な研ぎ方を知ることで、包丁を長持ちさせることができ、結果的に経済的なメリットも得られるでしょう。

包丁の材質と研ぎにおける注意点

【ステンレス包丁】カエリが出にくい原因と対処法

ステンレス包丁って錆びにくいからお手入れが楽なんですけど、硬さがある分カエリが出にくいこともあります。

特に硬度の高いステンレス製包丁は、鋼製包丁に比べてカエリが出づらく、しっかりと研がないと効果が出にくいことがあります。

ステンレス包丁を研ぐ際にカエリが出ないと感じた場合、まず考えられる原因としては研ぎ方の甘さが挙げられます。

特に包丁を砥石に当てる角度が間違っていると、表面を撫でるだけでしっかりと削れないことがあります。

ステンレスは硬度が高いため、適切な角度で研ぐことが求められます。

また、砥石の選び方も重要です。

ステンレス包丁には、中砥や仕上げ砥よりも、粗砥でしっかりと形を整えてから中砥を使う方がカエリが出やすくなります。

さらに、定期的に研ぎ直しを行うことで、スムーズにカエリを出すことができるようになります。

【和包丁の特徴】鋼製包丁とカエリの関係

和包丁(鋼製包丁)は、すごく鋭い切れ味が出せるけど錆びやすいんですよね。

鋼製包丁は、特に研ぎの際にカエリが出やすい特徴を持っていますが、逆に研ぎすぎると簡単に刃こぼれすることもあります。

鋼製包丁は柔らかい金属を含むことが多く、適切に研げばカエリがしっかりと出やすいですが、研ぎ方を間違えると刃が傷つきやすいです。

また、カエリが出たときにそれを取り除く工程も重要で、丁寧に取り除かないと切れ味に影響が出ることがあります。

特に高級な和包丁を使っている場合は、定期的な研ぎ直しが必要です。

カエリが出ない場合は、研ぎ角度を見直したり、適切な砥石を使ったりすることがポイントです。

【包丁の素材別】適切な研ぎ方と注意点

包丁の素材によって適した研ぎ方は大きく異なります。

ステンレス、鋼、セラミックなど、それぞれの特性に合わせた研ぎ方を取り入れることが大事なんです。

特に硬い包丁の場合は砥石選びが重要で、適切な砥石を使わないとカエリが出にくくなることがあります。

例えば、セラミック包丁は非常に硬度が高いため、通常の砥石では研ぎにくいことが多いです。

専用のダイヤモンド砥石を使うことで、効果的に研ぐことができます。

また、セラミック包丁は他の包丁に比べて耐久性が高く、非常に鋭利な刃を長く保つことができますが、研ぎ方を間違えると刃が欠けやすくなるという特徴も持っています。

そのため、丁寧かつ慎重に研ぐことが求められます。

また、鋼製包丁やステンレス包丁とは違って、セラミック包丁の場合はカエリがほとんど出ないことがあります。

そのため、研いでいる感触だけでなく、実際の切れ味を確認しながら進めることが重要です。

特にセラミック包丁を研ぐ際は、目視だけでなく触感や実際の切れ味テストを行うことで、研ぎの精度を確かめることができます。

鋼製包丁の場合は、適切な角度と力加減で研ぐことで比較的カエリが出やすいという特徴があります。

鋼製包丁は柔らかい金属を含んでいることが多いため、砥石に対してしっかりとした圧力をかけることで研ぎやすくなります。

ただし、鋼製包丁は錆びやすいという欠点もあるため、研ぎ終わった後はしっかりと水分を拭き取り、乾燥させることが重要です。

ステンレス包丁は、錆びにくいというメリットがありますが、硬度が高いためカエリが出にくいことがあります。

特に高級なステンレス包丁の場合、硬度がさらに高くなることがあり、通常の砥石では効果的に研ぐことが難しくなることもあります。

こうした場合には、荒砥を使ってしっかりと形を整えた後に中砥や仕上げ砥を使用することで、効率的にカエリを出すことができます。

素材別に適切な研ぎ方をマスターすることで、包丁の寿命を延ばし、常に最良の切れ味を保つことができます。

また、それぞれの包丁の特徴を理解し、それに合ったメンテナンス方法を取り入れることで、さらに高いパフォーマンスを引き出すことができるでしょう。

包丁研ぎに適した砥石の選び方

【砥石の種類】荒砥と中砥の使い分け方

砥石には「荒砥」と「中砥」という2種類があり、それぞれに適した用途があります。

荒砥は粒子が粗く、刃こぼれを直したり、包丁の形を整えたりするのに最適です。

例えば、長期間使用して切れ味が鈍くなった包丁や、大きな刃こぼれができた包丁を修復する際に使われることが多いです。

荒砥を使うことで包丁の形状を調整しながらしっかりと削り出しを行い、次の研ぎ工程に備えられるんです。

一方、中砥は普段のメンテナンスに最適で、刃を鋭く仕上げるために使われます。

中砥は粒子が細かく、荒砥で形を整えた後に仕上げる際に最適です。

また、カエリを出す作業においても中砥は非常に重要な役割を果たします。

特に普段使いの包丁を研ぐ際には中砥をメインに使うことで、滑らかで鋭利な切れ味を維持することができます。

また、砥石の種類によっても硬度や粒度が異なり、それぞれの特徴に応じて使い分けることが求められます。

例えば、キング砥石は初心者にも使いやすく、適度な硬さと粒度を持つため幅広い用途に対応できる万能型です。

一方で、シャープニングストーンはプロも使用する高品質な砥石で、特に精密な研ぎを必要とする場合に適しています。

【人気の砥石】プロがすすめるおすすめ砥石一覧

プロがよく使っている砥石には、キング砥石やシャープニングストーン、シャプトンなどがあります。

それぞれ特徴が異なり、包丁の種類や用途に応じて選ぶことが大切です。

キング砥石は初心者からプロまで幅広く使われており、扱いやすさと価格のバランスが良いことで人気です。

特に初めて包丁を研ぐ人にとっては、砥石が柔らかく使いやすいため、安心して研ぎ作業を進めることができます。

また、キング砥石は荒砥、中砥、仕上げ砥とバリエーションが豊富で、自分の用途に合わせて選べるのも魅力のひとつです。

シャープニングストーンは硬度が高く、精密な研ぎを行いたい場合に適しています。

特に鋼製の和包丁を研ぐ際には、しっかりとしたカエリを出すことができるため人気です。

研ぎの精度を求めるプロフェッショナルにとっては、シャープニングストーンの硬さと粒度が研ぎの仕上がりを大きく左右するため、欠かせないツールとなっています。

また、定期的にメンテナンスを行うことで、砥石自体の寿命を延ばすことができる点も評価されています。

さらに、シャプトンはセラミック製の砥石で、耐久性が高く水に浸す必要がない点が魅力です。

特に高硬度の包丁を研ぐ際にその性能を発揮し、効率よくカエリを出すことができます。

シャプトンは水を吸収しないため、使用後のメンテナンスも簡単で、忙しい方や頻繁に包丁を研ぐ必要がある方にとって便利です。

自分の包丁に合った砥石を選ぶことで、カエリもスムーズに出やすくなるんですよ。

また、砥石選びは包丁の種類や用途だけでなく、研ぎ手の好みによっても最適な選択が変わることがあります。

初心者は扱いやすさを重視したキング砥石から始めるのも良いですし、より精密な仕上がりを求めるならシャープニングストーンやシャプトンを選ぶのもおすすめです。

砥石の選び方を工夫することで、包丁研ぎのクオリティをさらに高めることができます。

【包丁研ぎの頻度】メンテナンス方法と目安

包丁をいい状態に保つためには、定期的なメンテナンスが重要です。

使う頻度によって研ぎの間隔は異なりますが、一般的には1ヶ月に1回程度の研ぎを目安とするのが良いとされています。

ただし、包丁の素材や用途によっても適切なメンテナンスの頻度は異なります。

例えば、毎日料理をする家庭では1ヶ月に1回の研ぎが推奨されますが、週に数回しか使用しない場合は2~3ヶ月に1回の研ぎでも十分です。

また、料理の内容によっても研ぎの頻度を調整することが必要です。

例えば、硬い食材を頻繁に切る場合や刺身のように繊細な切れ味を求められる場合は、より頻繁に研ぐことが望ましいです。

特に和包丁や鋼製の包丁は錆びやすいので、定期的にメンテナンスすることで長持ちさせることができます。

研ぎだけでなく、使用後にしっかりと水気を拭き取り、乾燥させてから収納することも大切です。

錆びを防ぐためには、専用のオイルを塗布することも有効です。

さらに、定期的に研ぐことで包丁の切れ味を保つだけでなく、包丁の形状を適切に維持することにもつながります。

例えば、包丁の刃先が丸まってしまったり、刃のエッジが不均一になったりすることを防ぐためには、定期的な研ぎ直しが不可欠です。

また、砥石自体のメンテナンスも重要で、定期的に平らに整えることで包丁を均等に研ぐことができるようになります。

適切なメンテナンスを行うことで、包丁の寿命を延ばし、常に良い切れ味を維持することができます。

長く使い続けるためには、日頃の手入れを欠かさず行い、包丁を大切に扱うことが大切です。

包丁研ぎの方法と手順

【包丁研ぎの準備】必要な道具と使い方

包丁を研ぐために必要なのは、砥石と水、そして研ぎ台です。

特に砥石は、使用する前にしっかりと水に浸しておくことが非常に大事なんです。

砥石は水を含むことで表面が滑らかになり、包丁の刃を研ぎやすくしてくれるんです。

十分に水に浸していないと、砥石の表面が乾燥してしまい、包丁をスムーズに滑らせることができなくなるので注意が必要です。

また、研ぎ台を使うことも重要です。

研ぎ台があることで砥石を安定させることができ、包丁を研ぐ際の安全性と効率がぐっと上がります。

滑り止めのついた研ぎ台を使用することで、砥石がずれてしまうのを防ぎ、正しい角度で研ぎ続けることができるんです。

特に初心者の方は、研ぎ台を使用することで研ぎ作業が安定し、スムーズに進められるようになります。

さらに、砥石に水をかけるだけではなく、しっかりと水に浸して砥石の内部まで水を吸収させることが大切です。

目安としては、砥石を水に浸して気泡が出なくなるまで待つことです。

これにより、砥石の表面が適度に湿って包丁を研ぎやすい状態になります。

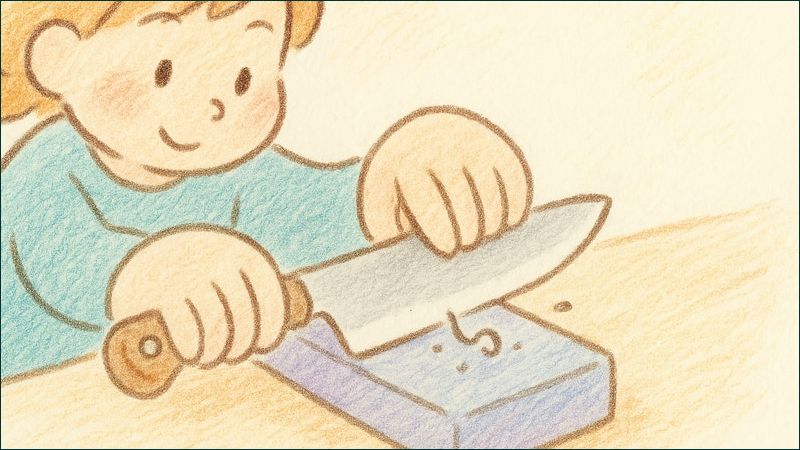

【初心者向け】簡単にできる包丁研ぎの基本手順

包丁を研ぐ際には、正しい手順を踏むことが大切です。

以下の手順を意識して行うことで、効果的にカエリを出しながら包丁を研ぐことができます。

砥石をしっかり水に浸す

砥石は使用前に必ず水にしっかりと浸しておきます。

目安としては、水に浸けた際に砥石から気泡が出なくなるまで待つことです。

砥石がしっかりと水を吸収することで、研ぎの際に滑らかに刃を動かすことができ、均一に研ぐことが可能になります。

包丁を砥石にいい感じの角度で当てる

包丁を砥石に当てる際の角度が重要です。

一般的には15~20度の角度が理想とされています。

初心者の場合は、薄い本やコインを砥石に置き、その高さを目安に角度を調整するとわかりやすいです。

角度が適切でないと、カエリが出にくくなるだけでなく、包丁の刃を傷める原因にもなります。

均等な力で前後に研ぐ

力を入れすぎず、均等な力で包丁を前後に動かして研ぎます。

特に指先に力を入れがちですが、包丁全体を均等に動かすことを意識しましょう。

力を入れすぎると刃先が欠けたり、砥石を傷つける原因になることがあります。

カエリが出ているか確認する

包丁を研ぎ進めたら、カエリが出ているかを確認しましょう。

指で軽く触れると、引っかかる感触があればカエリが出ている証拠です。

カエリが均一に出ていない場合は、さらに研ぎを続ける必要があります。

カエリを取るために裏面を軽く研ぐ

カエリが確認できたら、裏面を軽く研いで取り除きます。

強く研ぎすぎないように注意しながら、優しくなでるようにして研ぐのがポイントです。

カエリをしっかり取り除くことで、切れ味が良くなります。

この手順を繰り返し行うことで、包丁の切れ味を復活させることができます。

慣れてくると、自分なりのコツを見つけることもできるので、何度も挑戦してみましょう!

【注意点】研ぎすぎによる刃物の損傷を防ぐ方法

研ぎすぎると刃が薄くなりすぎて折れやすくなっちゃいます。

特に鋭利な刃を追求しようとして、何度も研ぎ続けることで刃自体が極端に薄くなり、切れ味は良くてもすぐに欠けたり折れたりする原因になります。

包丁の素材によっても研ぎすぎの影響は異なりますが、鋼製包丁や薄刃包丁などは特に注意が必要です。

理想的な切れ味を維持するためには、優しく、ほどよい力で研ぐことを心がけましょう。

また、必要以上に研ぎ続けず、定期的なメンテナンスを行うことで、包丁の寿命を延ばしつつ安全に使用することができます。

まとめ

包丁を研いでいるのにカエリが出ない原因は、主に「研ぎ方の角度」「研ぐ際の力加減」「包丁の素材」などが挙げられます。

適切な角度で研がなければカエリは出にくくなり、力加減が強すぎたり弱すぎたりすることでカエリが出にくくなることもあります。

また、硬度の高いステンレス製の包丁などはカエリが出づらいため、砥石や研ぎ方を工夫する必要があります。

カエリが出ないまま研ぎを続けると、切れ味が悪くなり、料理の仕上がりに影響を与えることもあります。

この記事で紹介したように、研ぎ方を見直し、適切な砥石を選ぶことで効率的にカエリを出すことができるようになります。

特に初心者の場合は、研ぎ方の基本をしっかり学び、自分に合った方法を見つけることが重要です。

また、包丁の素材や用途に合わせた適切なメンテナンスを行うことで、包丁を長持ちさせることができ、常に最高の切れ味を維持することができます。

定期的に研ぎを行い、適切にカエリを取り除くことで、包丁本来の性能を引き出すことができるでしょう。

正しい研ぎ方とメンテナンスを習得して、料理をより快適に楽しんでください。