子どもと一緒にマテ貝を採りに行ってみたいけど、

「どうやって採るの?」

「なにを準備すればいいの?」

と迷っていませんか?

マテ貝採りは春から初夏にかけて楽しめる、家族にぴったりのお出かけ体験です。

特に塩を使ってにゅるっと出てくるマテ貝を採る瞬間は、子どもだけじゃなく大人も夢中になれる面白さがあります。

この記事では、

「マテ貝の見つけ方や塩を使った取り方」

「準備しておきたい持ち物」

「子どもと一緒に安全に楽しむためのポイント」

までのことを、初めてでもわかりやすく丁寧にまとめています。

マテ貝採りを親子で思いっきり楽しむためのヒントを、たっぷり紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

マテ貝とは?特徴と採れる時期・場所

マテ貝の形や大きさの特徴とは?

マテ貝は、細長い筒のような見た目をしていて、まるで竹の節のような形をしているのが特徴です。

そのため、英語では「razor clam(カミソリ貝)」とも呼ばれたりします。

表面はつるつるとしていて、色はやや白っぽく、ところどころに薄茶色の縞模様が入っていることもあります。

ふだんは砂の中に潜って生活していて、人が近づくとすぐに引っ込んでしまうので、見かけるチャンスはなかなかありません。

でも、ちょっとしたコツを使えば、塩の力でスルッと出てきてくれるので、小さなお子さんと一緒に楽しみながら探すことができますよ。

サイズはだいたい10センチくらいで、大きいものだと12センチ以上になることもあります。

細長いので子どもの手でも握りやすく、持ちやすい形をしています。

見た目のユニークさやにゅるっと出てくる動きが面白くて、子どもも夢中になって観察したり、写真を撮ったりするのが楽しいポイントになります。

マテ貝が採れる時期とおすすめの潮干狩り日

マテ貝は潮干狩りができる干潟(ひがた)に住んでいて、干潮のタイミングを狙って砂の中から姿を現す貝です。

特に春から初夏にかけての時期がもっとも採りやすく、おすすめのシーズンといえます。

中でも「大潮」と呼ばれる潮の引きが大きい日は、マテ貝採りには絶好のチャンスです。

大潮は月に2回ほどやってくることが多く、事前に潮見表や天気予報のアプリなどでチェックしておくと安心ですよ。

また、潮が大きく引いている時間帯は、砂浜の奥の方まで歩けるので、より多くのマテ貝に出会える可能性が高まります。

干潮のピーク前後2時間が採りごろの目安とされていて、この時間を狙って現地に到着するようにスケジュールを立てるとスムーズです。

干潟は海辺の公園や自然海岸、潮干狩りが解禁されている浜辺などにあり、都市部からもアクセスしやすい場所が増えています。

家族でのおでかけにもぴったりなので、子どもと一緒に潮干狩りの計画を立ててみるのも楽しいですよ。

マテ貝の採集におすすめの場所と探し方

マテ貝を採る場所を探すには、まずは

- 「マテ貝 潮干狩り ○○県」

- 「マテ貝 採れる場所 ○○市」

観光協会や自治体、または地元漁協のホームページなどで、潮干狩りが許可されているエリアや開催時期の情報を掲載していることがあります。

また、Googleマップや口コミサイトなどを活用すると、実際に行った人の体験談や写真が見られるので、初めてでもイメージしやすくなります。

「無料でできる干潟」や「ファミリー向け」「駐車場完備」など、条件を絞って調べるのもおすすめです。

場所によっては「採ってよい量」や「道具の使用制限」など細かいルールがあることも。

現地に行く前には、そうしたマナーや注意事項をしっかり確認しておきましょう。

自然を大切にしながら、親子で安全に楽しくマテ貝採りを楽しんでくださいね。

親子でマテ貝採りを楽しむための準備チェック

マテ貝採りに必要な道具と服装の準備

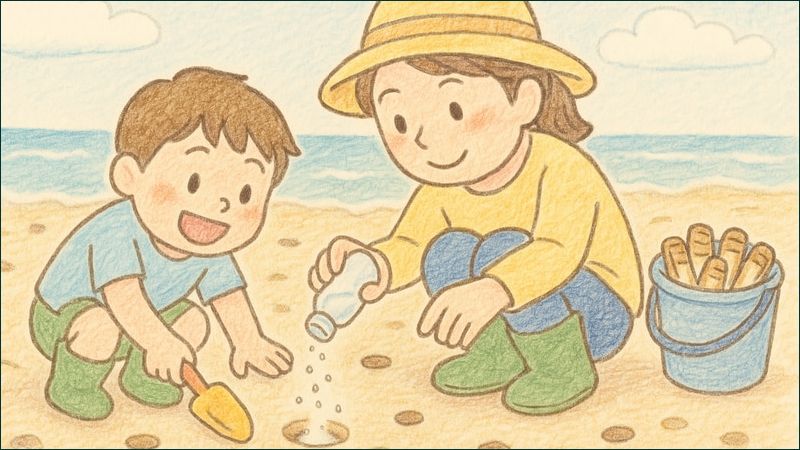

マテ貝採りには「塩」が欠かせません。

マテ貝は、砂の中に潜んでいるのですが、その穴に塩をサラッと入れると、驚いたようににゅるっと顔を出してくるんです。

この反応を利用して手でつかまえるのが、一般的な取り方です。

塩はふりかけやすいように、あらかじめ乾いた状態のままペットボトルに入れておくと便利ですよ。

中には先のとがったノズル付きボトルを使う方もいて、よりピンポイントで塩を注げるのでおすすめです。

また、塩の量も思っているより多く使うことがあるので、余分に持っていくのが安心です。

袋のままでは扱いづらいため、数本のペットボトルに小分けしておくと、家族みんなで同時に使えてスムーズに楽しめますよ。

道具としては、小さめのスコップやシャベルがあると、穴の場所を見つけたり掘ったりするのにとても役立ちます。

バケツやクーラーボックスは、採れたマテ貝を入れておくために必要です。

暑い日には、クーラーボックスの中に保冷剤や少量の海水を入れておくと、貝が弱らず持ち帰りも安心です。

服装は、長靴やサンダルなど濡れてもいい履きものが基本です。

特に子どもは水たまりで遊びたがることもあるので、すべりにくい靴を選ぶのがベターです。

上着やパンツも、水に濡れても平気な素材か、替えの服を用意しておくと安心できますね。

潮風が強い日や日差しが強い日もあるので、帽子や日焼け止めも用意しておきましょう。

こうした準備をしっかり整えておけば、当日も安心して思いっきり楽しめますよ。

あると快適!便利グッズや持ち物まとめ

ビーチ用テントやレジャーシートがあると、日差しが強い日でも安心です。

とくに小さい子ども連れだと、こまめに休憩できる日陰スペースがあると快適さがぐんとアップします。

地面が熱い日もあるので、レジャーシートは厚手のものを選ぶとさらに快適ですよ。

ウェットティッシュは手を拭くだけでなく、道具の砂を落としたり、軽く顔や首まわりを拭いたりするときにも便利です。

ゴミ袋もいくつか持っておくと、ゴミの分別がしやすく、使用済みのティッシュや飲み終わったペットボトルなどをまとめて捨てられて助かります。

また、手を洗うための水もペットボトルに入れて多めに持っていくのがおすすめです。

とくにマテ貝に触れたあとは手がぬるぬるしたり塩っぽくなったりするので、サッと洗えるようにしておくと衛生的にも安心です。

あわせて簡易的な石けんやアルコール除菌スプレーなどがあると、より清潔に保てます。

さらに、折りたたみイスやポータブル扇風機、小さな保冷バッグに冷たい飲み物を入れておくのも、暑さ対策としておすすめの工夫です。

必要に応じて虫よけスプレーや日焼け止め、絆創膏などの応急グッズも用意しておくと、万が一のときにも落ち着いて対応できます。

子どもと行くマテ貝採りでの安全対策と注意点

海辺は開放感があってとても楽しい場所ですが、その反面、思わぬ危険がひそんでいることもあるので注意が必要です。

たとえば、潮が引いたあとにできるぬかるみのような場所や、水深が急に深くなるポイントは、大人でも足を取られることがあります。

子どもは夢中になると周りが見えなくなることもあるので、大人がしっかり見守ってあげることが大切です。

日差しが強い日は、熱中症や日焼けのリスクが高くなるので、子どもには必ず帽子をかぶせてあげてください。

つばの広い帽子や、首の後ろを守れるデザインのものがおすすめです。

こまめな水分補給も忘れずに、冷たい飲み物や塩分補給タブレットなどを携帯しておくと安心ですよ。

また、滑りやすい岩場や貝殻が多くて足を切りやすい場所には近づかないように、あらかじめ危険な場所を一緒に確認しておくと、子ども自身も注意する意識が芽生えやすくなります。

「ここは滑りやすいから気をつけようね」など、優しく声をかけながら安全に楽しめるようにしてあげてください。

初心者でもできる!マテ貝の取り方をやさしく紹介

マテ貝採りに最適な時間帯と潮の見極め方

マテ貝を採るなら「干潮の時間」を狙って行くのがいちばんです。

干潮の1~2時間前には現地に着いておくと、潮が引いていく様子を見ながら準備できますし、人の少ないうちに穴を見つけやすくなるメリットもあります。

潮が引いていくタイミングで観察していると、どんな場所にマテ貝の穴が多くあるのかもわかってきますよ。

また、潮の動きに合わせて行動することで、無駄な移動や体力の消耗を減らせて、子どもと一緒でもより快適に楽しむことができます。

天気アプリや潮見表で干潮の時間をチェックしてから計画を立てると、時間配分もばっちり。

特に干潮時間のピーク前後2時間がもっともチャンスが多いので、その時間帯を中心に予定を立ててみてくださいね。

天候によっては風が強かったり、潮の引きが思ったほどでなかったりすることもあるので、事前に現地の情報も軽くチェックしておくとさらに安心です。

塩を使ったマテ貝の取り方の手順

まず、砂の表面に開いた小さな穴を探すことからスタートです。

マテ貝が住んでいる穴は、ほかの生き物の穴と違って、少し楕円形をしていて、まわりがぷっくりと盛り上がっていることが多いんです。

最初は見分けがつきにくいかもしれませんが、よく観察すると違いが見えてきますよ。

何個かの穴を比べながら「これかな?」というポイントを探してみてくださいね。

目星をつけたら、そこに乾いた塩をサラサラとふりかけます。

量はティースプーン1杯分くらいが目安で、穴の中にしっかり届くように、ゆっくり注ぐのがコツです。

すると数秒から数十秒後、中からマテ貝が驚いたように「にゅるっ」と出てくることがあります。

見えた瞬間がチャンスなので、慌てず、でもスピーディーに手でつかまえて引き抜きましょう。

このとき、力を入れすぎないことが大事です。

マテ貝は殻が細長くて意外と繊細なので、無理に引っぱると途中でちぎれてしまうことも。

できるだけ真上に、じんわりと引き上げるようにしてみてください。

もし途中で引っかかってしまったら、少し塩を足して様子を見るのもひとつの手です。

また、1つの穴に出てこなかったとしても、がっかりしないでくださいね。

穴の場所や個体の深さによっては、出てくるまでに時間がかかることもありますし、まれに空振りのこともあります。

何度か挑戦していくうちに、だんだんと目が慣れてきて、上手に採れるようになりますよ。

初めてでも安心!マテ貝採りのコツと注意点

うまく出てこないときは、もう少し塩を足してみたり、他の穴に挑戦してみたりすると◎。

マテ貝はけっこう気まぐれなので、一回塩を入れても出てこないことも珍しくありません。

でも焦らず、何度か試してみることで「出やすい穴」「動きがある砂の特徴」など、感覚がつかめてきますよ。

また、同じ場所でも時間帯や潮の加減で出てくる数が変わることもあります。

塩をかけた後に少し時間を置いてみたり、隣の穴にも同時に塩を入れておいたりと、ちょっとした工夫で採れる確率がアップするかもしれません。

最初はうまくいかなくても、回数を重ねるごとに「この穴は当たりかも!」と見分けられるようになったり、手の動かし方も自然と上達していきます。

子どもと一緒に

「今度は出るかな?」

「うわ~出たー!」

と笑いながら挑戦するうちに、まるで宝探しのような気分になってきて、気がつけば大人の方が夢中になっているなんてことも。

親子で一緒に楽しめる、ちょっとした冒険の時間になるはずです。

採ったマテ貝の持ち帰り方とおいしい食べ方

マテ貝を持ち帰るときのコツと砂抜き方法

持ち帰るときは、バケツやクーラーボックスに入れておきますが、水を入れすぎると酸素不足で弱ってしまうので、少なめの海水にしておくのがポイントです。

とくに気温が高い日は貝の体力も消耗しやすいので、日陰に置いたり、保冷剤を入れて温度が上がりすぎないようにしてあげると安心です。

また、バケツの中に入れるときは貝同士が重ならないように広めにしておくと、ストレスも少なく元気な状態で持ち帰ることができます。

車で移動する際も、揺れで海水がこぼれたり、温度が上がりすぎたりしないように、しっかりフタをしたりタオルでくるんでおくなど、ひと工夫してみてください。

帰ったらすぐに砂抜きをしてあげましょう。

バットやボウルに海水(または塩水)を入れて、マテ貝を1~2時間ほど浸けておくと、砂を吐き出してくれます。

このとき水温が高すぎると貝が弱ってしまうことがあるので、なるべく涼しい場所に置くのがコツです。

さらに効果を高めたい場合は、アルミホイルなどでフタをして暗くしてあげると、よりしっかり砂を出してくれますよ。

砂抜き中の音も静かにしておくと、貝が安心して砂を吐きやすくなるので、できるだけ静かな場所に置くようにするといいでしょう。

親子で楽しめるマテ貝のかんたんレシピ

マテ貝はバター焼きや酒蒸しにするととってもおいしいです。

とくにバターの香ばしさがしみ込んだマテ貝は、旨みがぎゅっと詰まっていてクセになる味わい。

子どもには塩バター焼きが人気で、フライパンで焼くだけで簡単に作れるので、食育にもぴったりです。

作り方はとってもシンプル。

砂抜きしたマテ貝を軽く水洗いしたら、フライパンにバターをひいて中火で熱し、マテ貝を並べて軽く塩をふります。

数分ほどで貝が開いて中身がふっくらしてきたら完成です。

仕上げにしょうゆをちょろっと垂らすと、香ばしさが増してご飯にもぴったり。

お手伝いができる年齢のお子さんなら、一緒に調理をしてみるのもおすすめです。

「これは今日パパと採ったマテ貝だよ~」と話しながら焼いたり、お皿に盛りつけたりすることで、食べ物への関心や感謝の気持ちも自然と育ちますよ。

自分で採って、自分で料理して、自分で食べるという一連の流れは、子どもにとってとても貴重な経験になります。

親子でいろんな味付けに挑戦してみるのも楽しいですね。

ガーリックバターや、チーズをトッピングして焼いたグラタン風など、アレンジレシピにもぜひトライしてみてください。

マテ貝の保存方法と食べきるタイミング

すぐに食べないときは、砂抜きしたあとに冷蔵庫で保存できますが、なるべく翌日までには食べきるようにしましょう。

保存する際は、濡れたキッチンペーパーなどで包んでから容器に入れ、乾燥を防いで冷蔵すると風味を保ちやすいです。

どうしてもすぐに食べられない場合は、加熱したうえで冷凍保存することもできます。

バター焼きにしてから冷まして冷凍するか、軽く塩ゆでした状態で冷凍しておくと、後日スープやパスタなどに活用しやすくなります。

冷凍したものは、1週間以内を目安に食べきるようにするとおいしさをキープできますよ。

マテ貝は鮮度が命なので、なるべく新鮮なうちに調理して、採れたての風味を楽しんでくださいね。

マテ貝採りをもっと楽しむ!親子で知っておきたいこと

マテ貝採りで大切なマナーとルール

採っていい量や場所は決まっていることが多いので、現地に着いたらまずは案内板や注意書きをしっかり読んで確認しておきましょう。

地域によっては、採ってよいマテ貝の数やサイズに制限があったり、特定の道具の使用が禁止されていたりすることもあります。

また、保護区域や立ち入り禁止の場所もあるので、そういったルールを守ることがとても大切です。

こうした決まりを守ることは、ただのルールではなく、自然を守るための大事な行動なんですね。

マナーを守りながら楽しくマテ貝を採ることで、子どもにも

「自然との関わり方」

「公共の場での振る舞い」

といったことを自然と学ばせることができます。

親子で「これはやってもいいかな?」「こうすると自然にやさしいかな?」と話し合いながら進めていくと、子どもにとっても貴重な体験になりますよ。

次に活かせる!ふり返りとおすすめの工夫

「どの場所にたくさんいたか」「どの道具が使いやすかったか」など、親子でふり返ってみると次回の準備にも役立ちます。

たとえば、塩を入れるのに便利だったボトルの形や、穴を見つけやすかった時間帯、どんな服装が動きやすかったかなどを話し合うと、次回はさらに快適に楽しめるはずです。

また、失敗したことやうまくいかなかったことも、次への大事なヒントになります。

「このスコップは使いづらかったね」「もう少し日焼け対策すればよかったね」など、小さなことでもメモしておくと、次回の持ち物リストづくりにもつながりますよ。

写真や動画を撮っておくと、あとから見返して思い出がよみがえるのはもちろん、家族の会話のきっかけにもなります。

「このときすごく楽しかったね」「あそこにたくさんいたよね」と話しながらふり返る時間もまた、親子の絆を深めるひとときになります。

SNS映えする写真の撮り方とおすすめシーン

マテ貝が「にょきっ」と出てくる瞬間や、砂浜を夢中で探している子どもの姿は、まさにシャッターチャンス。

そんな自然な表情や動きのある写真は、後で見ても楽しく、SNS映えもばっちりです。

おすすめは、マテ貝が飛び出す一瞬をアップで撮ったり、手のひらに乗せたマテ貝を背景に海をぼかして写すような構図です。

また、家族で並んでいる後ろ姿や、バケツにいっぱい集まったマテ貝をのぞき込んでいる表情など、ドラマチックな1枚を狙ってみてもいいですね。

明るい日中は自然光でとてもキレイに写りますが、日差しが強いときは影の使い方にも気をつけてみましょう。

スマホでも十分撮影できますので、気軽にたくさんシャッターを切って、素敵な思い出をたくさん残してくださいね。

まとめ

マテ貝採りは、塩を使ったユニークな方法で誰でも楽しめる、春から初夏の人気アクティビティです。

準備する道具や服装、安全に楽しむためのポイントさえ押さえておけば、親子で自然とふれあいながら思い出を作るのにぴったりなイベントになります。

この記事では、マテ貝の見つけ方や取り方、あると便利な持ち物から、採ったあとの砂抜きやおいしい食べ方まで、初めてでもわかりやすくご紹介してきました。

塩を入れてマテ貝がにゅるっと出てくる瞬間は、まさにワクワクの連続で、子どもだけじゃなく大人も思わず夢中になってしまう体験になるはずです。

また、安全対策やルールを守ることは、自然を大切にする気持ちを子どもに伝えるきっかけにもなりますし、食育の視点でもとても価値のある体験になります。

ふり返りや写真の工夫をすることで、次回のマテ貝採りもさらに楽しくなりますよ。

ぜひこの機会に、親子でのんびり潮干狩りを楽しみながら、自然の恵みを味わってみてくださいね。